Pagi ketika tersiar kabar penyerangan di Gereja St. Lidwina pada Minggu (11/2) adalah pagi pengecualian yang begitu kelabu. Teman-teman dari Jaringan Gusdurian saling bertukar informasi via aplikasi pesan instan.

"Sedih sekali. Kita kecolongan, justru di rumah sendiri."

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak lama, foto Buya Syafii Maarif yang menengok lokasi gereja, lalu dilanjutkan dengan menjenguk pelaku dan korban di RS Panti Rapih beredar di media dan linimasa. Rupanya, jika kepedulian spontan dilakukan oleh seorang Buya Ahmad Syafii Maarif, manusia Indonesia merasa memiliki harapan. Ketakutan akan bayangan senjata tajam yang melukai korban dan menghancurkan patung di dalam gereja, seakan sirna begitu saja, berubah menjadi kepercayaan kolektif bahwa "kami tak takut teror".

Pesan solidaritas mulai muncul, bahwa semua pihak diharapkan untuk mengendalikan diri dan komunitasnya. Bahkan, situasi linimasa sangat terkendali. Pesan-pesan marah berlebihan yang berpotensi membangkitkan kemarahan lainnya hampir tak ada. Sebentar kemudian, beredar foto viral milik Dr Ahmad Muttaqin Alim, memotret istrinya yang berjilbab sedang menyapu di sisi patung Bunda Maria. Masyarakat sekitar juga berbondong-bondong datang ikut membersihkan gereja dan mengirim simpati.

Belakangan, diketahui bahwa pelaku yang berusia sangat muda, yakni 22 tahun mengakui motif penyerangannya adalah pemahaman yang eksklusif dan sempit dalam menginterpretasikan agama. Pertama-tama, kondisi ekonominya lemah. Selanjutnya, ia belajar agama pada kelompok yang ingin menukar nyawa manusia dengan bidadari surga. Faktor keterbatasan ekonomi yang mempertemukan faktor keyakinan akan eksklusivitas agama, konon adalah paduan paling berbahaya yang melahirkan seorang ekstremis.

Keyakinan seseorang, sekalipun ia adalah seorang penyembah lampu gantung adalah hak pribadi, tapi ketika ia mencederai hak-hak orang lain yang dilindungi konstitusi dalam sebuah negara sesungguhnya adalah tanggung jawab hukum. Sayangnya, jejak kasus kekerasan Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak cukup baik.

Beberapa peristiwa terakhir, seperti kekerasan yang dialami pemimpin Pondok Pesantren di Cicalengka, Kabupaten Bandung, KH Umar Basri hingga Komando Brigade PP Persis, Ustaz Prawoto yang meninggal dunia akibat mengalami penganiayaan oleh seorang pria. Menarik bagaimana narasi orang gila selalu dimunculkan untuk menutup kasus. Awal Februari 2018, muncul video seorang biksu Budha yang dipaksa meninggalkan kediamannya di Tangerang. Alih-alih dilakukan penyelidikan mendalam terhadap kelompok mana yang terlibat atau menggerakkan aksi persekusi, berita hilang seiring terbit rilis berita yang mengabarkan semua telah selesai dengan baik-baik.

Menurut Sidney Jones dalam Pelintiran Kebencian karya Cherian George (2017), masalah terbesar bagi demokrasi Indonesia bukanlah terorisme, tetapi intoleransi yang menjalar dari kelompok radikal yang pinggiran ke arah arus utama (mainstream).

Tahun 2018 dan 2019 masih cukup panjang. Tetapi, baru saja kita berharap berbagai kebaikan, awal tahun langsung disambut dengan gegap gempita teror di berbagai daerah. Entah itu peristiwa yang terjadi begitu saja secara organik atau rekayasa kebencian yang sengaja dioperasikan penguasa dalam dinamika tahun politik, sebagaimana analisis George, adalah alarm tanda bahaya.

Kemarin, kehadiran Buya Ahmad Syafii Maarif yang menyimbolkan potret toleransi mungkin cukup membuat kita mampu menekan kecemasan, mengendalikan emosi dan membangun solidaritas swa-rekonsiliasi. Hari esok, jaminan bukan lagi ada pada sosok Buya. Kita perlu menjadi Buya. Kita harus membangun kesadaran bahwa sejarah kekerasan atas nama politik, agama maupun sentimen ras, tak pernah menyenangkan melainkan mewariskan dendam dan trauma yang sulit dicari obatnya meskipun puluhan tahun telah terlewati. Sehingga, yang utama adalah prinsip membela harmoni kebangsaan dibanding membela hak-hak pribadi maupun kelompok kecil.

Mohamad Sobary dalam Spiritualitas Baru, Agama dan Aspirasi Rakyat (2004) memunculkan istilah kepemimpinan kultural. Ini adalah sebuah konsep kesepakatan bahwa agama apa pun bersetuju pada nilai yang membangun kehidupan yang damai. Tanggung jawab berikutnya adalah bagaimana masing-masing agama memunculkan tokoh atau sosok yang tidak hanya menjalankan visi misi teologis, namun juga misi sosial. Orang Islam punya sosok kiai rakyat, yakni tokoh pemimpin muslim yang selama ini dinilai dapat mendampingi masyarakat dalam menghadapi konflik sosial yang bersifat horisontal maupun vertikal.

Ada baiknya jika semakin banyak muncul romo rakyat, biksu rakyat, suster rakyat dan lain-lain sebagai simbolisasi mengakarnya kepemimpinan kultural pada level grassroots. Tidak cukup seorang Buya Ahmad Syafii Maarif. Oleh karenanya, jika terjadi teror, kabarkan kepada keluarga, tetangga, jamaah tempat ibadah, teman kantor, dan siapa saja orang yang Anda temui di jalanan, bahwa kita semua tak pernah takut. Alih-alih keberagaman ini dikoyak, ikatan justru akan semakin rekat dan padat.

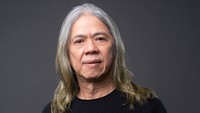

Kalis Mardiasih menulis opini dan menerjemah. Aktif sebagai periset dan tim media kreatif Jaringan Nasional Gusdurian dalam menyampaikan pesan-pesan toleransi dan kampanye #IndonesiaRumahBersama. Dapat disapa lewat @mardiasih

(mmu/mmu)