Selanjutnya, kasus teranyar terjadi di SMAN 6 Depok pada 11 November. Berdasarkan warta yang menyebar, pemilihan ketua OSIS di sekolah tersebut diulang karena pemenangnya berasal dari non-muslim. Merespons kasus ini kepala sekolah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada isu SARA dalam pemilihan tersebut, tetapi kesalahan sistem. Meski demikian peristiwa ini telah menggoreskan luka di dunia pendidikan kita. Nama sekolah tercemar. Publik berprasangka negatif.

Bahkan, hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta dalam periode 6 Agustus hingga 6 September 2018 terhadap 2.237 guru muslim TK hingga SMA di Indonesia memperoleh angka 56,9 persen beropini intoleran (tidak tenggang rasa) terhadap pemeluk agama lain.

Dua kasus di atas semakin menegaskan hasil survei PPIM UIN Jakarta bahwa perilaku intoleran telah merangksak ke dunia pendidikan. Tindakan TS memang kurang dibenarkan karena menabrak kode etik seorang guru yang merupakan orangtua siswa di sekolah. Siapapun anak itu, meski dari latar belakang yang berbeda, dia tetap harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa pandang bulu. Begitupun kasus yang menimpa SMAN 6 Depok. Hal-hal yang sekiranya akan menyenggol isu SARA seharusnya dihindari dengan adanya action plan yang lebih matang.

Masyarakat yang Gaduh

Di tengah masyarakat yang majemuk, indoktrinasi kepada individu atau kelompok riskan membakar perseteruan. Perbedaan-perbedaan kecil dapat mengobarkan kegaduhan jika tidak menempatkan porsi yang relevan. Sebegitu dahsyatkah pengaruhnya? Sangat memungkinkan. Bukankah kapal besar bisa tenggelam hanya dengan berawal dari gigitan seekor rayap yang sangat kecil?

Apalagi, kita berada pada suatu masa yang penuh dengan keributan dan kegaduhan meski tak saling mengenal dan tak berhadapan, tapi melalui jaringan media sosial. Perbedaan latar belakang budaya, agama, suku, ras, beda pilihan, bahkan dalam ranah ideologi acap menjadi pemantik ketegangan. Ketika ada pernyataan berseberangan, spontan kita mencecar secara membabi-buta.

Menanggapi kondisi seperti ini, Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise (2018) mengeluhkan bahwa percakapan abad-21 kadang terasa melelahkan dan sering kali menjengkelkan. Nichols juga menegaskan bahwa debat publik mengenai semua hal berubah menjadi "perang parit", yang tujuan utamanya adalah untuk membuktikan pihak lawan salah. Perbedaan pendapat yang masuk akal menjelma jadi debat antarsekolah yang tujuan utamanya adalah kemenangan. Demi kemenangan, orang menggunakan fakta layaknya biji dam-daman --tak ada yang seelok pertandingan catur-- untuk mematahkan fakta lawan.

Tentu kita lelah dengan semua ini. Perilaku masyarakat kita di dunia maya kian terpuruk hingga stadium akhir. Tutur kata netizen di media sosial mendeskripsikan bahwa toleransi mulai terkikis hingga titik nadir. Sikap saling mencemooh, menghina, dan menjelek-jelekkan merupakan hidangan lezat sehari-hari di media sosial Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Akibatnya, setiap saat terjadi pertikaian masal dan berkepanjangan di dunia maya.

Keteladanan

Di tengah krisis toleransi seperti ini salah satu wadah sebagai langkah solutif sejak dini adalah pendidikan. Pendidikan adalah akar dari berbagai prestasi, namun juga sumber dari permasalahan suatu negeri. Sampai saat ini pendidikan masih menjadi salah satu tonggak harapan para orangtua untuk menciptakan manusia-manusia yang berbudi luhur. Namun, jika lembaga pendidikan telah dirasuki dengan sikap intoleran yang memantik permusuhan, lantas kepada siapa kita masih berharap?

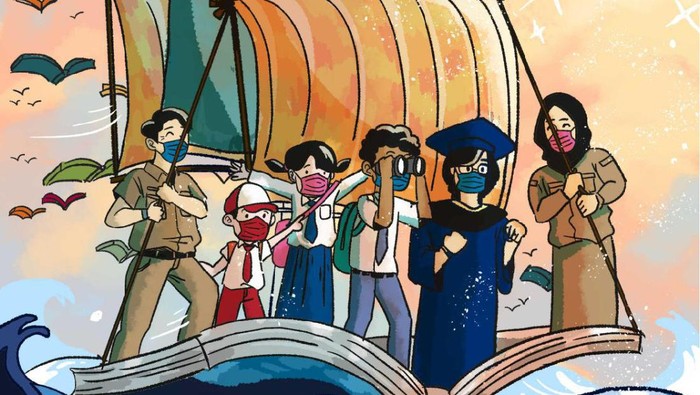

Maka dari itu, mendidik para pemuda dengan jalan kebenaran adalah aset untuk membangun peradaban bangsa yang kuat di masa mendatang. Pada generasi-generasi muda kehidupan bangsa ini digenggam. Manusia-manusia hari ini adalah produk dari pendidikan sebelumnya. Dan manusia-manusia masa depan yang akan mengendalikan negeri ini adalah para pemuda-pemuda di hari ini.

Jadi, tidak cukup jika anak-anak muda kita hanya mahir teknologi dan sains tapi alpa kefatsunan. Perilaku baik kepada diri sendiri (muamalah maan nafs), kepada lingkungan (muamalah maal bi'ah), dan tentunya kepada sesama manusia (muamalah maan nas) harus menjadi fondasi.

Di sinilah guru memiliki peran penting untuk mewujudkan generasi-generasi yang tidak sekadar cerdas mencerna informasi, tapi juga memiliki kelembutan hati. Bersikap empati, saling menghargai, dan mengedepankan toleransi di tengah ramainya perbedaan. Perilaku demikian tidak didapat dari sekadar monolog guru dalam menyajikan materi, tapi yang paling urgen adalah keteladanan dari seorang guru.

Keteladanan guru menjadi hal penting yang tidak bisa ditawar. Sekali lagi, guru adalah pengganti orangtua. Pengayom bagi peserta didik meski dari agama, golongan, suku, dan ras yang berbeda. Guru yang memiliki sikap toleran akan mudah mencetak generasi toleran. Begitupun sebaliknya. Dari sosok guru toleran peserta didik dengan spontan dapat mengamalkan toleransi umat seagama, toleransi antarumat beragama, dan toleransi antarumat beragama dan pemerintah.

Semua guru harus mengaplikasikan pendidikan kebhinnekaan yang berasaskan Pancasila. Buka hanya tanggung jawab guru PPKN atau agama. Dua kasus di awal paragraf tadi menjadi ibrah bersama agar tidak ada lagi guru atau siapapun itu yang memaksakan kehendaknya kepada peserta didik yang dapat mengancam persaudaraan. Setiap guru harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa keutuhan bangsa berawal dari ruang lingkup kecil yaitu lembaga pendidikan.

Dari ruang-ruang kelas hari ini akan muncul manusia-manusia yang kelak akan berperan aktif dalam menjaga keutuhan bangsa. Dan sebelum mereka benar-benar terjun ke dunia yang lebih luas, guru harus membekali dengan pendidikan kebhinnekaan yang benar-benar dapat diterapkan, bukan sekadar dihafalkan.

Nurul Yaqin guru SMPIT Annur Cikarang Timur, Bekasi; anggota Komunitas Penulis Pendidik Bekasi Raya (KPPBR)

(mmu/mmu)