Ilustrasi : Edi Wahyono

Mukir Nadi masih menjadi seorang mahasiswa semester tujuh di Jurusan Psikologi Fakultas Pedagogik Universitas Gadjah Mada (UGM) saat peristiwa G30S meletus pada 1965. Ia tidak pernah menyangka akan dituding terlibat dalam peristiwa tersebut dan statusnya sebagai mahasiswa dilucuti. Pada 10 November 1965, ia dipanggil ke Kodim Sleman dan tidak diperbolehkan pulang.

Mulanya Mukir masuk UGM pada 1961 melalui sebuah tes yang ia akui tidak mudah. Beruntung, saat itu ia tidak dikenai biaya karena adanya program kuliah gratis dari pemerintah pusat. Selama kuliah, Mukir memilih tidak aktif di organisasi kemahasiswaan. Saat itu di UGM terdapat dua organisasi mahasiswa yang paling mencolok, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI).

"Memang saat itu ada CGMI dan HMI yang saling bersaing. Kalau HMI ini suka melakukan perpeloncoan, kalau CGMI biasanya kerja bakti programnya. Tapi saya ini mahasiswa biasa, tidak ikut keduanya," kenang Mukir saat ditemui reporter detikX. Saat menuturkan kisah hidupnya ini, usianya telah senja dan akrab disapa dengan sebutan Mbah Mukir.

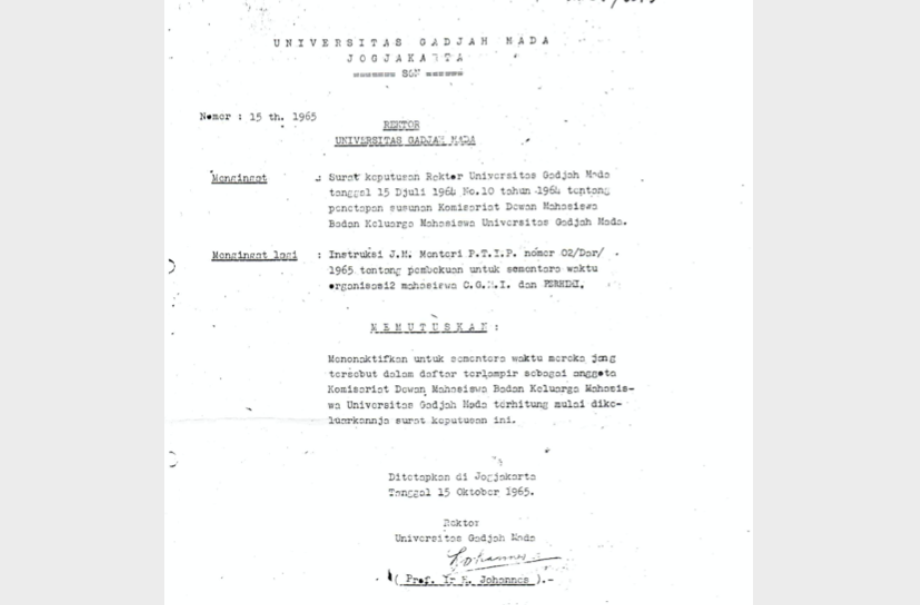

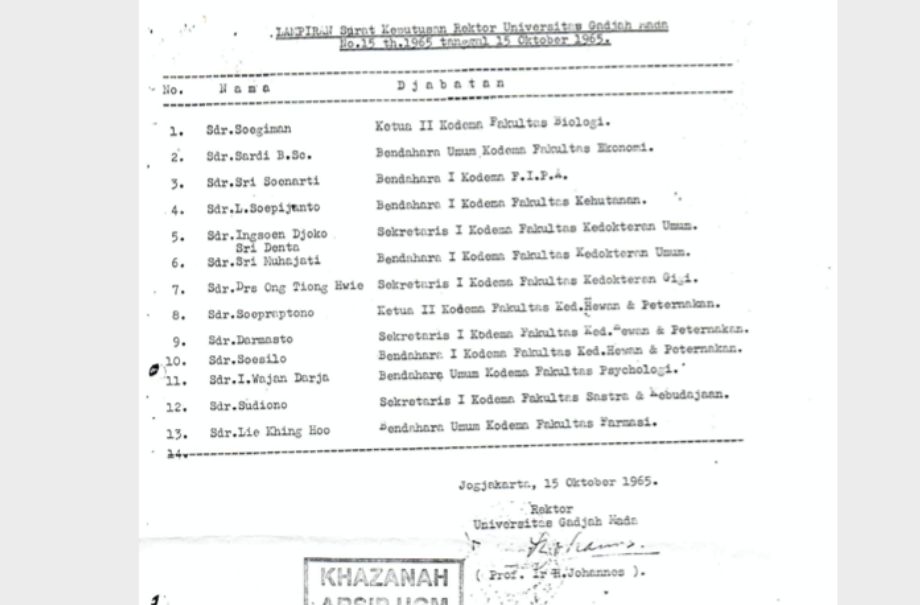

Surat resmi rektor UGM untuk penonaktifan sejumlah mahasiswa yang dianggap terlibat G30S dan elemen kiri lainnya dari kepengurusan Dewan Mahasiswa UGM.

Foto : Lembar salinan arsip dari luar UGM

Saya ini anak orang yang nggak punya. Buat makan sehari-hari itu susah, harus cari utangan, tapi beruntung saya keterima kuliah dan bayarnya bisa diangsur. Saya ikut organisasi itu biar dapat lungsuran buku dari kakak tingkat, itu saja."

Pada 1962, Mukir mendirikan sebuah sekolah gratis dan ia bertindak sebagai kepala sekolah. Sayangnya, umur sekolah tersebut tidak lama. Saat peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30S, semua guru ditangkap, termasuk Mukir.

"Murid saya banyak yang lebih tua dari saya. Kami nggak ngurus politik, hanya pendidikan, tapi dianggap sekolah kiri dan dibubarkan. Uniknya, dulu ada murid saya ikut mukuli saya di penjara," tuturnya.

Mukir ditahan di penjara Wirogunan. Di sana ia menjalani pemeriksaan sekaligus penyiksaan. Keluarga para tahanan diminta mengirimkan beras secara berkala. Namun, menurut Mukir, para tahanan hanya diberi makan jagung.

Di Wirogunan, Mukir ditahan bersama 98 akademisi UGM. Bukan hanya mahasiswa, tetapi juga dosen, termasuk salah satunya ia sebut sebagai Dekan Fakultas Hukum. "Banyak, yang mati, yang tidak ketemu, yang hilang tanpa bekas, banyak,” ujarnya.

Tidak berhenti di sana, ayah Mukir juga ditahan. Awalnya sang ayah hanya berusaha mencari keberadaan Mukir dan bertanya ke kantor militer setempat. Sayangnya, ia justru juga ditahan. Ayahnya ditahan pada 19 November 1965 dan meninggal dunia di Nusakambangan sekitar Maret 1966.

Mukir akhirnya bebas pada 18 Maret 1970 dan memperoleh surat keterangan: orang tersebut tidak ada bukti-bukti menurut hukum tersangkut langsung atau tidak langsung peristiwa G30, maka perlu dibebaskan. Sayangnya, Mukir tidak lagi bisa melanjutkan pendidikannya di UGM, yang sebenarnya menginjak semester akhir.

"Saya ini tidak ada rasa dendam, sudah terlatih menderita. Maka kalau Komnas HAM itu tanya simbah tuntutannya apa, laksanakan hukum secara baik. Kalau saya dianggap salah, ya disidang, diputuskan salah saya apa. Tapi secara pribadi, saya sudah selesai dengan masalah saya. Rekonsiliasi non-yudisial itu ya sudah, yang sudah ya sudah," terangnya.

Nasib serupa menimpa Yosephina Endang Lestari atau kerap dipanggil Endang. Ia merupakan mahasiswa semester satu jurusan Ilmu Pasti Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta. Ia masuk IKIP pada 1964 dan mulai mengikuti CGMI pada pertengahan 1965.

Endang mendaftar CGMI atas satu tujuan, yaitu memperoleh akses atau pinjaman buku dari kakak tingkatnya. Ia yang dibesarkan dari keluarga miskin yang tidak mampu membeli buku dan saat itu mesin fotokopi belum tersedia.

"Saya ini anak orang yang nggak punya. Buat makan sehari-hari itu susah, harus cari utangan, tapi beruntung saya keterima kuliah dan bayarnya bisa diangsur. Saya ikut organisasi itu biar dapat lungsuran buku dari kakak tingkat, itu saja," tuturnya kepada reporter detikX. Kini usia Endang 77 tahun.

Pada pukul 12 malam 27 November 1965, rumah Endang di daerah Suryodiningratan didatangi sejumlah orang dari kantor militer dan kecamatan. Malam itu juga, Endang dibawa ke kantor kecamatan.

Esok paginya, para tahanan perempuan dipindahkan ke Korem 72. Di sana Endang diinterogasi dan ditanya apakah juga ikut sebagai bagian dari Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani).

Surat resmi rektor UGM untuk penonaktifan sejumlah mahasiswa yang dianggap terlibat G30S dan elemen kiri lainnya dari kepengurusan Dewan Mahasiswa UGM.

Foto : Lembar salinan arsip dari luar UGM

"Saya ditanya, Gerwani apa bukan, saya jawab tidak, karena memang bukan. Saya ditanya di mana cap tanda Gerwani di tubuh saya. Saya merasa dilecehkan," ungkapnya.

Setelah satu minggu di Korem 72, Endang dipindahkan ke Benteng Vredeburg. Di sana ia menghabiskan waktu cukup lama. Sayangnya, saat dibebaskan, Endang tidak lagi boleh melanjutkan perkuliahannya di IKIP.

Peristiwa G30S pada 1965 memang terbukti berdampak pada dunia akademik di Indonesia. Bahkan institusi perguruan tinggi juga terbukti, membantu pemerintah dan militer, melakukan pembersihan terhadap para akademisi yang dianggap bagian dari gerakan kiri.

Berdasarkan arsip yang ditemukan detikX, rektor kedua UGM, Herman Johannes, pernah mengeluarkan sebuah surat keputusan tertanggal 15 Oktober 1965 untuk membekukan CGMI dan penonaktifan sejumlah kader Dewan Mahasiswa. Mereka yang tercantum dalam daftar tersebut adalah yang dianggap terlibat dalam G30S dan berasal dari elemen-elemen kiri. Selanjutnya, para mahasiswa tersebut juga ditahan dan dikeluarkan atau drop out (DO) dari UGM.

Salah satu yang namanya tertera di daftar tersebut adalah Sri Muhayati dari Fakultas Kedokteran. Sampai 2021, Sri Muhayati tercatat sebagai anggota aktif dari sejumlah komunitas penyintas ‘65 di Yogyakarta.

Pada awal 2000-an, Sri Muhayati bersama beberapa rekan penyintas melakukan pembongkaran kuburan massal korban ‘65 di Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam kuburan tersebut terdapat 21 jenazah yang dulu merupakan tahanan dari Yogyakarta. Mereka dipindahkan ke penjara Wonosobo pada 26 Februari 1966 dan dieksekusi mati di lokasi tersebut pada 3 Maret 1966.

Dua di antara 21 jenazah tersebut adalah Muhadi, ayah Sri Muhayati, dan Drs Ibnu Santoro, dosen UGM. Kuburan massal tersebut terletak di bawah sebuah pohon kelapa di sebuah area perkebunan.

Saat tim detikX mencoba menghubunginya melalui koordinator komunitas Kiprah Perempuan (Kipper), ternyata Sri Muhayati telah tutup usia beberapa bulan lalu.

"Iya benar, Bu Sri ini anggota aktif kami. Selepas ditahan, status akademik beliau ditiadakan. Selama ini beliau hidup sendiri di Jogja dan meninggal relatif belum lama ini," ujar Pipit, Koordinator Kipper.

Pipit juga menuturkan ada salah satu penyintas yang telah meninggal bernama Sujirah. Ia dulu merupakan mahasiswa Sosiologi UGM. Sujirah sebenarnya telah menyelesaikan studinya dan tinggal menunggu waktu wisuda. Namun, seminggu menjelang wisuda, ia diberhentikan dan dipenjara 5 tahun.

"Setelah bebas, gelar sarjananya tidak diberikan dan dia akhirnya ke Jakarta untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga," terangnya.

Bukan hanya institusi perguruan tinggi, para pegiat di universitas diduga terlibat dalam serangkaian penyiksaan. Salah satu guru besar UGM, Lukman Sutrisno, disebut turut melakukan penyiksaan dan kekerasan seksual terhadap seorang korban 1965. Fakta tersebut muncul dalam kesaksian Ibu Kingkin (bukan nama sebenarnya) di International People's Tribunal 1965 (IPT 65) di Den Haag pada 11 November 2015. Lukman menyiksa, menelanjangi, dan memaksa Kingkin menciumi penisnya.

Di sisi lain, UGM juga memperoleh piagam atau plakat penghargaan dari Komandan RPKAD karena telah membantu dalam operasi penumpasan elemen-elemen kiri di Jawa Tengah. Plakat tersebut sebelumnya terpasang di Museum UGM di daerah Bulaksumur, Sleman.

"Dulu memang dipajang. Sejak beberapa tahun lalu diturunkan. Saya dengar karena banyak yang tersinggung," ujar salah seorang pejabat di UGM yang enggan disebutkan namanya kepada reporter detikX.

Sejarawan UGM Abdul Wahid dalam tulisannya berjudul ‘Campus on Fire: Indonesian Universities During the Political Turmoil of 1950s-1960s’ menyebut UGM menjadi salah satu kampus paling terdampak oleh peristiwa 1965.

Temuan penelitian tersebut, pada 6 Januari 1966, Rektor UGM Herman Johannes mengumumkan selesainya penyaringan elemen-elemen kiri di kampus tersebut. Atas dasar itu, sebanyak 115 akademisi dipecat dari kampus. Jumlah itu termasuk 112 dosen dan 3 asisten dosen.

Selain itu, 2.986 mahasiswa dan 1.212 staf administrasi diklaim terlibat dalam kegiatan komunis. Mereka kebanyakan dicap telah bergabung atau berhubungan dengan CGMI, HSI, dan SSP. Dengan itu, para akademisi tersebut dikeluarkan dari kampus pada 1 November 1965.

Masih mengutip penelitian tersebut, surat kabar lokal, Kedaulatan Rakjat, melaporkan angka yang berbeda, yaitu 2.505 mahasiswa, disertai informasi yang lebih perinci. Menurut koran ini, mahasiswa yang dicurigai bagian dari komunis berasal dari hampir semua fakultas di universitas tersebut.

Mereka terdiri atas 631 mahasiswa Fakultas Teknik, 394 mahasiswa Fakultas Hukum, 201 mahasiswa Fakultas Ekonomi, 176 mahasiswa Fakultas Kedokteran. Kemudian 171 mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan, 153 dari 135 di Fakultas Sastra.

Ada pula 132 mahasiswa dari Fakultas Pertanian, 92 dari Fakultas Farmasi, 87 dari Fakultas Psikologi, 85 dari Fakultas Geografi, 80 dari Fakultas Biologi. Sisanya, 78 mahasiswa dari Fakultas Sains, 41 dari Fakultas Kedokteran Gigi , 35 dari Fakultas Teknologi Pertanian, dan 14 lainnya tidak teridentifikasi.

Riset itu juga mengatakan beberapa sumber lain menyajikan jumlah lebih besar. Dari total 3.059 mahasiswa yang diberhentikan, 2.034 orang diperbolehkan melanjutkan studinya. Sedangkan sepertiganya tidak dapat kembali ke kampus.

Tim detikX mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni, Arie Sujito. Dia mengatakan pihaknya tidak ingin terbelenggu oleh jebakan-jebakan masa lalu.

"Ya namanya dulu ada ketegangan politik, banyak versi. Waktu itu siapa yang tidak setuju dengan penguasa otoriter, Soeharto, pasti diciduk. Masak mahasiswa hari ini gitu disuguhi cerita itu terus. Kami tidak ingin tersandera oleh sejarah. Kami tidak memelihara ketegangan masa lalu. Jualan untuk pemilu jangan pakai gitu-gitu," ujarnya kepada reporter detikX.

Di sisi lain, saat ditanya terkait upaya pengakuan, permintaan maaf, serta rekonsiliasi, Ari hanya menjawab singkat, "Coba nanti saya lacak, ya."

Piagam penghargaan yang diberikan oleh RPKAD kepada UGM tertanggal 25 Desember 1965.

Foto : Mahandis Yoanata Thamrin/National Geographic Traveler

Menurut sejarawan Asvi Warman Adam, pemberhentian mahasiswa yang dianggap bagian dari elemen kiri pasca-G30S juga terjadi di Universitas Indonesia. "Waktu itu mereka yang anggota CGMI diberhentikan. Salah satunya ada yang dari Antropologi UI," ujarnya kepada reporter detikX.

Kami telah berupaya mengkonfirmasi terkait pemberangusan akademisi dan bagaimana tindakan ke depannya kepada Kemendikbudristek. Kami melakukannya melalui Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam. Namun ia enggan berkomentar lebih jauh.

“Saya tidak memiliki data dan informasi tersebut. Tidak bisa berkomentar,” kata Nizam kepada reporter detikX. Nizam sampai saat ini merupakan guru besar di UGM.

Adapun baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) yang Berat Masa Lalu. Termasuk di dalamnya adalah peristiwa 1965 dan serangkaian kekerasan setelahnya.

Menko Polhukam Mahfud Md menjadi ketua tim pengarah dan Makarim Wibisono menjadi ketua tim pelaksana. Keppres Nomor 17 Tahun 2022 itu diteken Jokowi pada 26 Agustus 2022. Tim PPHAM ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Adapun tugas Tim PPHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Itu dilakukan berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM sampai 2020. Lalu merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya. Kemudian merekomendasikan langkah untuk mencegah agar pelanggaran HAM berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Lukas Tumiso, Eks Tapol Penyintas Pulau Buru

Video: 20Detik

Reporter: Ahmad Thovan Sugandi, May Rahmadi, Jauh Hari Wawan Setiawan (detikJateng), Adji G Rinepta (detikJateng)

Penulis: Ahmad Thovan Sugandi

Editor: Dieqy Hasbi Widhana

Desainer: Luthfy Syahban