Pada September tahun ini, yang baru saja berlalu, kedatangan hantu itu diawali lagu Potong Bebek Angsa. Salah satu elite politik mengunggah video lagu tersebut di media sosial. Namun, liriknya diubah dengan kalimat sindiran yang tentunya dialamatkan pada Pemerintahan Joko Widodo. Di salah satu frase ada juga kalimat yang bernuansa tuduhan sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI). Meskipun tidak secara tegas menyebut siapa yang dituduh komunis, namun tidak perlu orang cerdas untuk mengetahui siapa yang dimaksud "mereka" dalam lirik "Ternyata merekalah yang PKI" di lagu itu. Secara substantif, video tersebut lebih bersifat propaganda, tuduhan, dan provokasi daripada memberikan edukasi politik rakyat.

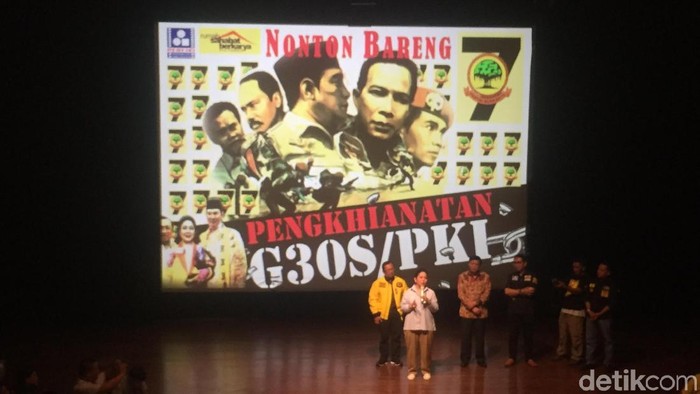

Isu komunis kembali digulirkan dengan pemutaran ulang film Pengkhianatan G30S/PKI. Seperti tahun lalu, isu ini kemudian mengisi kegaduhan dalam diskursus politik. Media massa pun memberikan panggung bagi bergulirnya isu komunisme tersebut. Sayangnya, yang terjadi bukanlah dialog konstruktif, kaya dengan referensi ilmiah, dan data, namun cenderung menjadi debat kusir yang emosional, penuh hujatan dan nada amarah. Misalnya, debat di salah satu televisi swasta antara mantan petinggi Kostrad dengan Ketua YPKP 1965 yang selama ini mengadvokasi korban Peristiwa G30S/1965. Tidak ada sisi positif dan taburan ilmu/pengetahuan yang dapat diperoleh pemirsa dari debat itu. Media massa seharusnya memberi panggung dialog yang lebih dapat memberikan solusi konstruktif daripada kegaduhan politik.

Ideologi Kiri

Manifesto Komunis diterbitkan pada 1848 sebagai buah pikir Karl Marx merespons situasi politik, ekonomi, dan sosial pada masa itu. Marx meyakini bahwa ideologi ini akan membuat perubahan besar di dunia. Marx memulai tulisannya dengan kalimat "Ada hantu berkeliaran di Eropa--Hantu Komunisme" untuk menggambarkan respons pihak yang berbeda pandangan politik yang menyebut komunisme sebagai ancaman. Selepas Revolusi Oktober 1917 di Rusia, komunisme berkembang ke seluruh dunia dan menginspirasi berbagai revolusi kemerdekaan di negara-negara dunia ketiga.

Para founding fathers, termasuk proklamator Bung Karno juga menjadikan Marxisme sebagai salah satu referensi politiknya. Pejuang kemerdekaan lain pada masa itu juga akrab dengan pemikiran tokoh-tokoh kiri seperti Rosa Luxemburg, Pieter J Toelstra, Lenin, Engels, Beatrice Webb, dan sebagainya. Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, pemimpin Syarekat Islam (SI), organisasi terbesar pada masa itu, pada 1924 menulis Islam dan Sosialisme yang menegaskan bahwa Islam seiring dan sejalan dengan pergerakan rakyat dan kaum buruh dunia. Namun, saat ini komunisme sudah bangkrut. Di negeri asalny, nyaris tidak dapat dilihat lagi bentuk peninggalan komunisme dalam kehidupan sosial masyarakatnya.

Tahun lalu, ketika berkunjung ke negara-negara eks komunis di Eropa Timur saya menyaksikan bahwa warisan komunisme tinggal menjadi bagian dari sejarah. Misalnya di Republik Cheko, komunisme hanya hidup di Museum Komunisme di Kota Praha yang menjadi salah satu tujuan wisata. Sistem politik dan ekonomi sudah tidak lagi merefleksikan komunisme, seperti penerapan sistem ekonomi pasar menggantikan sistem ekonomi terpusat dan sistem demokrasi liberal. Gaya hidup warga kota juga berubah. Seperti layaknya kota-kota di Eropa Barat, beragam pusat perbelanjaan yang menawarkan barang-barang mewah, mobil kelas premium, dan sebagainya dapat dengan mudah ditemui di Praha. Hal yang sulit ditemui pada masa rezim komunis.

Namun, hal yang patut dipelajari adalah transformasi politik dari rezim komunis yang sudah berkuasa selama 41 tahun ke arah demokrasi liberal tidak menumpahkan genangan darah berlebihan melalui "Revolusi Beludru (Sametova Revoluce)" pada 1989. Kematangan dan kedewasaan para elite politik menentukan keberhasilan transformasi tersebut dengan cara yang lebih beradab. Tidak ada pelabelan dan stigma politik yang dilekatkan pada kelompok masyarakat. Label yang menjadi legitimasi negara dan kelompok masyarakat lainnya untuk menempatkan anggota partai komunis sebagai musuh negara yang harus dibasmi tuntas sampai pada anak keturunannya. Dimatikan secara politik, perdata, dan dicabut hak azasi manusianya.

Narasi Sejarah

Narasi sejarah sebagaimana dikemukakan sejarawan Taufik Abdullah memuat dua sisi. Pertama, sejarah sebagaimana dikisahkan (histoire recite) adalah rekonstruksi yang dapat berubah bentuk. Berpotensi subjektif karena perbedaan sudut pandang dalam penuturan. Kedua, sejarah sebagai realitas (histoire realite) yaitu sebuah fakta dan peristiwa yang tidak dapat diubah oleh apapun dan siapapun.

Perdebatan isu komunisme, termasuk Peristiwa G30S/1965 masuk dalam kategori histoire recite. Siapa yang menuturkan akan berpengaruh pada narasi yang dituturkan. Selama masa Orba, narasi politik dalam segala hal, termasuk penuturan komunisme, hanya boleh dituturkan dalam satu sisi, yaitu perspektif penguasa. Sehingga, rakyat tidak dibiasakan melihat beragam perspektif dalam melihat satu peristiwa. Cenderung melihat pihak yang berbeda pandangan sebagai "liyan" yang bahkan, jika perlu, harus disikapi dengan kekerasan.

Karena itu, dalam konteks isu komunisme, negara tidak perlu melarang atau pun sebaliknya menganjurkan pemutaran ulang film Pengkhianatan G30S/PKI. Namun, hal yang sama juga harus diterapkan pada masyarakat yang ingin memutar atau menonton film yang diasosiasikan dengan isu komunisme atau Peristiwa G30S/1965 dalam narasi yang berbeda, seperti film dokumenter The Act of Killing (Jagal) karya Joshua Oppenheimer, yang menyorot bagaimana sudut pandang pelaku pembunuhan orang-orang yang dituduh PKI dan menjustifikasi kekejamannya sebagai perbuatan heroik. Termasuk juga film dokumenter lainnya, The Look of Silence (Senyap).

Jika film Jagal menceritakan sudut pandang pelaku pembunuhan atau pembantaian massal, maka film Senyap melihat dari sisi anak korban pembunuhan massal. Semua itu memperkaya referensi kita dalam mengkaji sejarah dan peristiwa gelap masa lalu. Namun, realitanya, upaya masyarakat memutar film tersebut sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari kelompok lainnya.

Peristiwa G30S sudah lewat 53 tahun silam. Sudah saatnya kita berdamai dengan masa lalu. Energi untuk berkonflik akan lebih bermanfaat jika dicurahkan dan difokuskan pada kerja kemanusiaan yang dapat memberikan warisan tatanan yang beradab bagi generasi masa depan. Semua komponen bangsa dengan ragam ideologi (kiri, kanan, tengah), ragam suku dan agama, bersama-sama telah berkontribusi perjuangan kemerdekaan republik ini. Karena itu, biarkan setiap anak bangsa mewacanakan narasinya sendiri jika merasa sejarah yang ada tidak tepat menggambarkan peristiwa masa lalu.

Namun, negara harus tegas untuk menyikapi setiap tindakan pemaksaan, ancaman, dan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda narasi. Luka sejarah masa lalu harus disikapi secara dewasa dan jangan dijadikan sebagai penjara, apalagi komoditas politik sesaat seperti Pilpres 2019.

Ichwan Arifin mantan GMNI, alumus Pascasarjana Undip

(mmu/mmu)