Sebulan ke belakang, publik dihebohkan dengan kemunculan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memantik beragam reaksi dari seluruh lapisan masyarakat.

Putusan MK tersebut memutus tentang mekanisme pelaksanaan keserentakan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia yang dipisahkan menjadi pemilu tingkat nasional dengan pemilu tingkat daerah. Tidak hanya memutus mekanisme keserentakan pemilu semata, MK juga memutus rentang waktu pelaksanaan antar pemilu nasional dan daerah secara berjenjang.

Putusan MK tersebut melanjutkan rentetan berbagai putusan MK yang menjadikan judicial review telah menjadi mekanisme pembentukan regulasi dalam topik pemilu di Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kondisi tersebut membuat pembentuk undang-undang, baik DPR maupun Pemerintah diliputi kejengahan atas tindakan MK dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Kejengahan tersebut dapat dilihat dari pernyataan kritis yang disampaikan kedua lembaga tersebut.

Puan Maharani selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan secara tegas bahwa putusan pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah menyalahi konstitusi karena membuat penyelenggaraan pemilu lebih dari 5 tahun sekali. Puan menilai putusan tersebut kebablasan karena turut mencampuri teknis jadwal pelaksanaan pemilihan umum.

Senada dengan sikap DPR, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyrakatan menyatakan menyayangkan kemunculan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan siap menjalankannya.

Yusril juga menyatakan bahwa putusan ini berpotensi melanggar ketentuan UUD NRI 1945 dikarenakan masa jabatan dari anggota DPRD menjadi lebih dari 5 tahun sebagaimana ketentuan dalam konstitusi. Lebih lanjut, Yusril juga menyatakan kemunculan Putusan MK semacam ini membuat pemerintah tidak lagi dapat memiliki pilihan kebijakan karena segala sesuatunya telah ditentukan oleh MK.

Pernyataan yang disampaikan oleh Yusril maupun Puan menyiratkan bahwa terdapat ketidakpuasan dari cabang kekuasaan lain atas putusan MK tersebut. Ketidakpuasan ini berpotensi membuat putusan MK tidak diberlakukan secara konsekuen dan bahkan berupaya disimpangi seperti Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas Pemilihan Kepala Daerah yang hampir saja tidak dilaksanakan dalam pembentukan revisi Undang - Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Realita tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi pembangkangan konstitusional (constitutional disobedience) oleh lembaga negara terhadap putusan MK karena merasa MK melampaui kewenangan cabang kekuasaan yudisial (judicial overreach) dan mengambil kewenangan legislasi yang dimiliki cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif (Jain, 2010).

Pembentukan Regulasi Pemilu Serentak melalui Judicial Review

Meskipun secara linguistik tidak terdapat definisi tersendiri, Pemilihan Umum Serentak memiliki beberapa definisi terminologis dari para ahli. Menurut Sugato Dasgupta, et.al., Pemilihan Umum Seretnak adalah Pemilihan Umum yang diselenggarakan dalam waktu bersamaan bagi beberapa jenis pemilihan secara sekaligus (Dasgupta, et.al., 2007).

Pendapat tersebut disempurnakan oleh Shugart. Menurutnya, Pemilihan Umum Serentak adalah pemilihan umum yang dilakukan dalam waktu bersamaan untuk memilih pemegang jabatan di tingkat nasional maupun daerah, terkait dengan calon anggota parlemen maupun calon presiden bagi negara dengan sistem pemerintahan presidensial (Shugart, 1995).

Pada praktiknya di Indonesia, pelaksanaan pemilu serentak sebenarnya tidak pernah ada dalam tatanan pemilu yang dirumuskan dalam undang - undang. Konsep pemilu serentak pertama kali muncul melalui judicial review yang diajukan oleh Effendi Ghazali ke MK mengenai undang - undang pemilihan presiden di Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Kala itu, Effendi Ghazali menilai pelaksanaan pemilihan umum terpisah antara pemilihan calon anggota legislatif dengan pemilihan presiden merupakan bentuk pemborosan atas anggaran negara yang dikumpulkan dari masyarakat melalui pajak yang dikumpulkan.

Lebih lanjut, Effendi Ghazali juga memaparkan alasan potensi terjadinya instabilitas pemerintahan yang dapat mengganggu pembangunan negara tidak dapat berjalan optimal karena terdapat kemungkinan Presiden terpilih bukan dari Partai Politik dengan kursi parlemen terbesar (Calcagno dan Maldonado, 2020). Pelaksanaan pemilu serentak diharapkan dapat membuat efek ekor jas (coattail effect) dapat maksimal untuk menciptakan kekuasaan yang linier antara presiden dengan partai politik pemilik kursi terbesar di parlemen (Niebler, Marchetti, dan Kodzron, 2020).

Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tersebut menjadi landasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengubah mekanisme penyelenggaraan pemilu yang mulanya terpisah menjadi serentak sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut menjadi landasan pelaksanaan pemilu serentak pertama di Indonesia pada Pemilu 2019.

Sebagai pelaksanaan pemilu serentak pertama di Indonesia, pelaksanaan pemilu 2019 tentu dipenuhi banyak kekurangan seperti tingginya angka suara tidak sah dalam pemilihan anggota legislatif hingga wafatnya ratusan penyelenggara pemilu dikarenakan kelelahan akibat mekanisme penghitungan pemilihan yang rumit dan panjang. Situasi tersebut mendorong Perkumpulan Demokrasi dan Pemilu (Perludem) untuk mengajukan judicial review terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pemilu serentak.

Menanggapi judicial review tersebut, MK melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 merumuskan 6 (enam) alternatif model penyelenggaraan pemilu serentak. MK yang dalam putusannya menolak judicial review ini menilai kewenangan penentu model penyelenggaraan pemilu serentak tidak berada dalam kekuasaan yudisial, melainkan menjadi ranah kewenangan pembentuk undang-undang.

Dengan putusan ini, pembentuk undang-undang tidak perlu pusing untuk memikirkan model konstitusional penyelenggaraan pemilu serentak di mana MK telah memberikan alternatif pilihan yang penentuannya dikembalikan kepada pembentuk undang - unang berdasarkan pertimbangan politik hukum yang dimilikinya.

Bahaya Penentuan Kebijakan Penyelenggaraan Pemilu oleh MK

Alternatif pilihan penyelenggaraan pemilu serentak tersebut pada akhirnya tidak dipilih oleh pembentuk undang-undang, melainkan dipilih sendiri oleh MK sebagaimana terdapat dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Tindakan MK memilih alternatif pilihan model keserentakan pemilihan umum menimbulkan diskursus sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian pembuka tulisan ini.

Pihak pendukung putusan ini menilai kehadiran putusan ini dapat menjadi jawaban atas adanya ketidakpastian hukum atas pilihan kebijakan pembentuk UU dalam penyelenggaraan pemilu serentak sekaligus melindungi kepentingan pembangunan daerah agar tidak terabaikan karena terfokus pada kontestasi nasional (Ramadhan, 2025).

Meskipun demikian, pihak pendukung putusan tersebut rasanya melupakan bahwa tidak mengubah undang-undang pada prinsipnya merupakan suatu pilihan kebijakan pembentuk undang-undang juga. Penentuan kebijakan melalui putusan pengadilan bukan menjadi solusi yang tepat dikarenakan adanya ruang deliberatif yang hilang dalam pemilihan kebijakan. Hal ini dikarenakan pengambilan putusan hanya dilakukan oleh hakim berbekal fakta-fakta persidangan yang dihadirkan oleh para pihak yang tentu terbatas pada aspek-aspek yang menguntungkannya semata (Cappelletti, 1981).

Fakta-fakta tersebut tentu tidak sepadan dengan ruang keterlibatan masyarakat secara luas yang dimungkinkan dalam proses deliberatif yang dihadirkan oleh parlemen.

Lebih lanjut, pengadilan juga tidak memiliki legitimasi demokratis dalam memutus pilihan kebijakan mana yang tepat untuk diambil oleh pembentuk undang-undang. Hal ini dikarenakan hakim tidak dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili aspirasinya yang tentu berbeda dengan anggota parlemen (Tremblay, 2005). Kondisi tersebut memberikan justifikasi bagi anggota parlemen untuk membuat pilihan kebijakan sesuai dengan platform politik yang dijanjikannya sewaktu masa kampanye.

Dengan minimnya ruang deliberasi dan legitimasi politik yang dimilikinya, pengambilan kebijakan politis seperti mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum melalui pengadilan bukan merupakan pilihan ideal. Pilihan kebijakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tidak berkaitan secara tegas dengan pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbeda dengan permasalahan persyaratan pencalonan yang berkaitan dengan pembatasan HAM dalam konteks hak memilih dan dipilih.

Tidak ada model ideal dalam penyelenggaraan pemilihan umum seperti model apa yang harus digunakan karena model penyelenggaraan pemilihan umum pada prinsipnya dikembalikan pada kebutuhan dan politik hukum yang ada di masing-masing negara (Muhtadi, 2023). Paradigma tersebut seharusnya membuat Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menahan diri untuk memutus perkara penyelenggaraan pemilihan umum sebagai penghormatan atas pilihan kebijakan bersifat politis yang dibuat cabang kekuasaan lainnya.

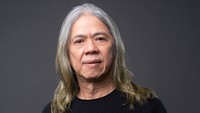

Satrio Alif Febriyanto. Peneliti Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI.

Tonton juga video "Ribka Tjiptaning Sebut Ada yang 'Target' Suara PDIP Cuma 7% di 2029" di sini:

(rdp/rdp)