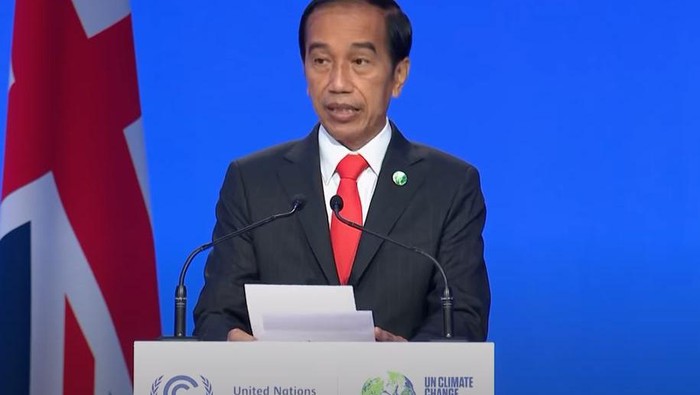

"Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim," ucap Presiden Jokowi dalam pidatonya pada pertemuan UN Climate Change Conference (COP26) di Glasgow, Skotlandia (1/11).

Dalam pidato yang disampaikan di hadapan sejumlah pemimpin dunia itu, Jokowi membeberkan macam-macam klaim pencapaian yang telah dilakukan negara ini untuk mengatasi perubahan iklim. Mulai dari penurunan laju deforestasi dan kebakaran hutan, rehabilitasi hutan mangrove terluas di dunia, rehabilitasi jutaan lahan kritis, dan lain-lain (Setkab, 1/11).

Namun seperti biasa, segala klaim itu tidak mudah dibuktikan kebenarannya. Greenpeace Indonesia dalam siaran persnya (2/11) bahkan mengecam isi pidato Jokowi itu, yang nyaris berbanding terbalik dengan keadaan sebenarnya. Ada sembilan poin yang dikritisi, mulai dari klaim penurunan laju deforestasi hingga soal penanganan perubahan iklim lewat carbon market dan carbon price.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi menyinggung soal penciptaan ekosistem ekonomi karbon dalam pertemuan itu, yang menurutnya harus "transparan, berintegritas, inklusif, dan adil." Tapi kenyataan berkata lain. Ekonomi karbon yang digadang-gadang dapat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat lokal, justru menjadi sebab perampasan lahan, pembatasan hutan bagi masyarakat adat, ketimpangan sosial, hingga pemiskinan.

Perdagangan Karbon

Untuk mengatasi perubahan iklim, berbagai solusi ditawarkan. Salah satunya—dan tampaknya yang paling sering disodorkan—adalah perdagangan karbon. Tentu saja, pemerintah Indonesia menyepakati jalan tersebut dan menyambutnya dengan sangat baik. Tempo hari, Presiden Jokowi malah telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, dengan harapan dapat menarik investasi asing dan mencapai target pengurangan gas rumah kaca sekaligus.

Perdagangan karbon mulai disepakati sebagai strategi penurunan emisi global dalam COP3 di Kyoto pada 1997, yang kemudian melahirkan kesepakatan global dan jamak dikenal sebagai Protokol Kyoto. Lewat protokol ini, untuk menurunkan emisi, masing-masing negara—khususnya negara-negara industri—dapat melakukannya tanpa mesti menurunkan emisi domestik mereka secara besar-besaran: dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan lain sebagainya. Cara lain yang bisa digunakan adalah melalui investasi 'hijau' dan perdagangan di pasar karbon global (Hadid, 2016).

Bagaimana persisnya perdagangan karbon itu? Seperti perdagangan pada umumnya, skema ini merupakan transaksi berbasis pasar, antara negara-negara industri pengemisi dengan negara pemilik luas hutan signifikan, yang umumnya negara-negara pinggiran. Negara industri menggelontorkan dana bagi negara-negara pinggiran, sebagai bayaran atas kerja mereka menekan emisi dan melestarikan hutan. Negara-negara industri, dengan kata lain, membiayai proyek-proyek investasi yang dapat menurunkan emisi karbon.

Dalam skema semacam itu, karbon diposisikan sudah selayaknya komoditas. Ia dikomodifikasi sedemikian rupa, 'diproduksi' sesuai standar-standar internasional tertentu yang terlebih dahulu mesti melalui proses verifikasi dan validasi pengurangan emisi. Kelak, proses-proses ini melahirkan sertifikat pengurangan emisi karbon yang bisa diperjualbelikan di pasar karbon global.

Para produsennya berkisar di antara masyarakat adat atau pun komunitas lain yang hidup di sekitar hutan. Dan konsumennya adalah negara-nagara industri penghasil emisi atau pun korporasi besar yang ingin membeli dan berinvestasi dalam proyek pengurangan emisi (Astuti, 2013). Tentu, relasi semacam ini berpotensi—dan realitanya memang sarat eksploitasi dan perampasan, di mana kelas sosial paling lemahlah yang selalu jadi korban.

Perdagangan karbon ini bagian dari skenario program REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus Conservation), program pemberian insentif keuangan bagi negara-negara yang berkontribusi bagi peningkatan stok karbon melalui kerja-kerja konservasi hutan. Umumnya, program ini dianggap sebagai jalan tengah yang dapat menyatukan aksi penyelamatan lingkungan, pemberantasan kemiskinan dan pertumbuhan kapitalisme secara bersamaan.

Pada 2010, Indonesia dan Norwegia menandatangani perjanjian bilateral REDD+ ini. Kesepakatannya, pemerintah Norwegia akan memberi insentif senilai 1 miliar dolar AS jika pemerintah Indonesia berjanji menurunkan emisi karbonnya. Lewat kesepakatan ini, pemerintah Indonesia diharapkan menciptakan lembaga pemantau penggunaan lahan baru, sekaligus menegakkan UU terkait kehutanan dengan ketat (Shibao, 2015).

Sebagai respons, pada tahun yang sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+. Setelah setahun sebelumnya ia berkomitmen mengurangi emisi karbon Indonesia hingga 26% di hadapan pemimpin negara-negara anggota G20 di Pitssburgh, Amerika Serikat. SBY kemudian memilih Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan. Dan dimulailah program 'hijau' tersebut, beserta masalah-masalah sosial dan ekonomi turunan yang mengitarinya.

Menciptakan Masalah

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) dalam lamannya menulis, program REDD+ punya prinsip untuk memberikan "manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan perbaikan lingkungan." Program ini disinyalir melibatkan lebih banyak peran penduduk lokal dan masyarakat adat sehingga "membawa keuntungan sosial dan ekonomi, seperti pendistribusian insentif dan jaminan bahwa lahan dan hak mereka terhadap sumber daya hutan diakui."

Sayangnya sejak awal dipraktekkan, program REDD+ tidak selalu berjalan seiring narasi-narasi pro lingkungan atau pun manfaat sosial dan ekonominya bagi masyarakat lokal, sebagaimana klaim yang diusungnya. Faktanya, ia justru berkontribusi bagi kemunculan masalah lain seperti konflik kepentingan, distribusi sumber daya yang timpang dan hanya mengalir ke aktor/elite lokal tertentu, memperlebar kesenjangan sosial, pembatasan akses masyarakat lokal terhadap hutan, hingga pemiskinan (Tolo, 2014).

Asia Indigenous Peoples Pacts (AIPP) dan Forest People Programme (FPP) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa pelaksanaan REDD+ berdampak pada relokasi dan perampasan lahan. Pembatasan wilayah hutan (zoning) meningkat, di mana masyarakat adat tidak diperbolehkan masuk ke dalam wilayah hutan yang diklaim sebagai kawasan lindung karbon (Soriano dalam Kurnadi, 2016).

Akibat lainnya, pemanfaatan hutan berdasar cara-cara adat pun dilarang. Alhasil, bentuk pemanfaatan hutan lewat cara-cara adat, bahkan untuk sekadar mengumpul kayu bakar atau menebang pohon untuk bangunan, dan pengumpulan hasil hutan lainnya, dianggap sebagai tindakan merusak hutan.

Selain dua soal di atas, meningkatnya ketimpangan sosial juga muncul sebagai akibat lain. Barangkali kita bisa menguji lebih jauh klaim memberikan "manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat" yang disemarakkan Ditjen PPI terhadap program REDD+. Masyarakat kalangan mana yang mereka maksud, jika toh yang diuntungkan hanya segelintir tertentu saja. Riset FPP menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dan pendanaan justru mengalir ke pemilik lahan hutan yang luas saja, dan masyarakat adat secara umum nyaris tidak menerima apa pun (Soriano dalam Kurnadi, 2016).

Jelas, pemerintah abai terhadap masalah-masalah ini. Dan yang lebih mendasar lagi, pemerintah—beserta jajaran penasehat pembangunannya—juga menerima begitu saja skema perdagangan karbon, dan program REDD+, tanpa melihat logika pembangunan macam apa yang bekerja di baliknya.

Muhammad Nur Fitriansyah bergiat di Intrans Institute