Bagi Clifford Geertz (1963), antropolog yang hasil penelitiannya lebih banyak berpengaruh terhadap kajian sosial politik tanah air, Indonesia, adalah ibarat anggur tua di dalam botol baru atau gugusan masyarakat lama yang dihadirkan di dalam negara baru. Old societies, new state, begitulah istilah yang beliau sematkan. Istilah tersebut sekaligus menjadi judul karya beliau yang diterbitkan The Free Press pada tahun 1963 di New York.

Memang, nama Indonesia sebagai proyek nasionalisme politik (political nationalism) secara literal memang baru diperkenalkan pada

tahun 1920an, tetapi presensinya tidak dimulakan di dalam ruang hampa, pun tidak pula ahistoris. Indonesia di era ini, yang disebut oleh Yudi latief dengan istilah "proyek nasionalisme politik", lahir dengan akar yang menancap ke dalam pelataran tanah air, lengkap dengan elemen-elemen sosial budaya yang telah ribuan tahun hadir di nusantara.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Secara etimologis, menurut penelusuran literatur yang ada, kata Indonesia pertama kali muncul dalam bentuk ejaan "Indu-nesians" sebagai kata yang merepresentasikan sisi etnologis dan etnografis sebuah rumpun ras Polinesia yang mendiami kepulauan India. Istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang sarjana Inggris, George Windsor Earl, pada tahun 1850 dalam kajian etnologi dan antropologi untuk menamai suatu gugus geobudaya di sepanjang India Kepulauan. Secara etimologis, dalam bahasa Yunani, juga terdapat padanan kata seperti "nesas" yang berarti "nusa" dalam bahasa Melayu.

Kemudian James Richardson Logan, yang merupakan rekan George Windsor, melanjutkan penggunaan kata Indunesians sebagai terminology geografis (bukan etnografis). Penggunaan kata Indunesians dimaksudkan oleh Logan untuk menggambarkan kawasan yang meliputi empat wilayah yang tersebar dari Sumatera sampai ke Formosa (Elson, 2008). Namun istilah tersebut kemudian mulai tenar setelah digunakan oleh seorang etnolog Belanda yang cukup terkemuka, Adolf Bastian, dalam tulisan-tulisannya sepanjang tahun 1884-1894.

Adolf Bastian sudah menggunakan istilah Indunesians secara luas, baik untuk terminologi geografis maupun untuk peristilahan kultural. Artinya, istilah Indunesians sudah dipergunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan orang-orang yang berbagi kesamaan bahasa dan budaya di sepanjang gugus kepulauan India, mulai dari Madagaskar, Nusantara, sampai ke Formosa atau Taiwan (Latief, 2011).

Sementara itu, penggunaan kata Indonesia atau Indonesisch dalam ejaan belanda sebagai istilah yang benar-benar diarahkan pada kehidupan Hindia Belanda berlangsung sekitar tahun 1910an. Kelompok Ethici Belanda mencoba untuk menyatukan perhimpunan mahasiswa pribumi, perhimpunan mahasiswa China-India, dan perhimpunan mahasiswa Belanda yang tertarik pada kajian Hindia ke dalam sebuah federasi yang diberi nama Indonesisch Verbon van Studeenrenden pada tahun 1917. Dan tepat setahun kemudian, tiga serangkai pendiri Indiche Partij, menggunakan istilah yang sama untuk nama kantor berita yang mereka dirikan di Belanda, yakni Indonesisch Persbureau.

Menurut Yudi Latief (2011), maraknya penggunaan istilah Indonesisch di Belanda akhirnya menjadi pemicu lahirnya pemaknaan baru (neologisme) di kalangan mahasiswa dan intelegensia yang sadar politik di Belanda dan di Hindia Belanda untuk menemukan kode baru bersama bagi kebangsaan baru. Bahkan di tangan mereka inilah istilah Indonesisch direformulasi secara spesifik yang langsung merujuk pada konteks politico-spatial dari Hindia sehingga memberi sebuah arah politik baru bagi gerakan-gerakan nasionalis yang ada waktu itu.

Hal ini jelas terlihat dari pernyataan Bung Hatta ketika itu (Hatta, 1928), "Bagi kami, Indonesia menyatakan satu tujuan politik, karena dia melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk mewujudkannya, tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya". Dari pernyataan Bung Hatta tersebut jelas terlihat bahwa telah terjadi pergeseran makna kata Indonesisch dari kata sifat dan kata benda pasif menjadi kata kerja yang sangat aktif-idealis sebagai awal mula lahirnya generasi baru barisan pejuang kemerdekaan Indonesia.

Nah, sesuai dengan jiwa zaman (zeitgeis) waktu itu, istilah tersebut dilahirkan kembali untuk memberi definisi diri dan memberi embarkasi antara mana pihak penjajah dan mana pihak yang dijajah. Secara spesifik, semangat dan ideologi antikolonialisme memberi substansi yang sangat mendasar bagi kelahiran rasa kebersamaan dan rasa sebangsa-setanah air ketika itu. Kemudian pada tahun 1922, nama Indische Vereeniging berubah menjadi Indonesische Vereeniging demi memenuhi kebutuhan pembatasan posisi politik antara penjajah dan daerah jajahan tersebut (Ingleson, 1979).

Dan sampai pada akhirnya, para mahasiswa pribumi di Belanda tidak lagi berminat menggunakan istilah dalam bahasa Belanda untuk menamai sebuah perhimpunan karena dinilai sudah tidak cocok lagi dengan identitas Indonesia baru yang telah mereka kobarkan. Pada era ini, rasa nasionalisme sudah mulai bergejolak. Alhasil, pada tahun 1924, Indonesische Vereeniging

berubah nama kembali dengan memakai ungkapan bahasa Indonesia (tepatnya bahasa Melayu) menjadi Perhimpunan Indonesia (PI) yang salah satu tokoh utamanya adalah Mohamad Hatta. Lebih jauh lagi, nama majalahnya pun ikut berubah dari Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka.

Potongan dialektika lahirnya terminologi Indonesia ini sejatinya jamak dengan proses percarian role model untuk para pemuda Hindia Belanda ketika itu dimana kesadaran terhadap presensi imagined communities (meminjam istilah Ben Anderson) mulai menemukan bentuk teknisnya, yakni peran memperjuangkan sebuah entitas independen yang bernama negara bangsa. Sampai akhirnya lahir Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) dan Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Indonesia (PPPKI) tahun 1927, setelah didahului oleh berseminya banyak perkumpulan pemuda. Maka pada tanggal 26-28 Oktober 1928 lahirnya tonggak kebangsaan dari para pemuda Indonesia yang kita kenal hari ini dengan sebutan Sumpah Pemuda, kurang lebih 17 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Dan tanpa terasa, jika kita tarik ke belakang, kita hari ini sudah berada di titik Indonesia di mana 92 tahun pernah dengungkan Sumpah Pemuda dan 75 tahun pernah dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sejatinya, secara ideal kontrak imajiner kebangsaan tersebut masih sangat relevan untuk Indonesia. Meskipun rezim telah silih berganti, penguasa demi penguasa bertukar tahta, bentuk dan peran-peran pelaku politik bergeser prioritas sesuai definisi dan interpretasi zaman, Indonesia masih berdiri tegak dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Anak-anak ibu pertiwi, apapun cerita dan cita-citanya, akan menjadi anak-anak zaman, yang tak mungkin lepas begitu saja dari gerak liner sejarah nasional dan perkembangan kesadaran kebangsaan Indonesia. Hari ini, kita di satu sisi diberkahi semangat membara untuk menjadi diri sendiri dengan segudang hasrat untuk berkreasi dan menunjukkan jati diri, namun di sisi lain, siapapun kita, sebesarnya apapun kita mendefinisikan diri kita, tetap ingin disebutkan dari mana negara asal kita dan tetap ingin dikibarkan bendera kebanggaan negara kita merah putih di saat berjibun prestasi melewati batas-batas negeri. Walaupun generasi baru cenderung mendobrak batas lama, tapi batas baru yang muncul semestinya batas baru yang tidak menghilangkan kebangsaan kita, tapi justru mendefinisikan rasa kebangsaan baru yang lengkap dengan rintangan dan kebanggaan baru.

Pendeknya, Rizieq Shihab boleh saja merasa diri besar, membusungkan dada, atau merasa tinggi karena selalu dibanjiri oleh ribuan pendukung, tapi belum lengkap mengaku sebagai seorang negarawan jika terus-terusan lupa mengedepankan kepentingan keutuhan Indonesia di atas semua kebanggaan tersebut. Pun dengan Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang notabene seorang panglima Kodam Jaya. Boleh saja merasa paling diandalkan karena diperlengkapi berbagai macam senjata, dibalut seragam yang menggugah ketakutan banyak manusia, dan dilapisi perangkat legitimasi pertahanan nasional yang kredibel, tapi demokrasi Pancasila yang telah disepakati sedari 75 tahun lalu tak pernah menginginkan adanya kerusakan institusi dan norma-norma demokrasi akibat injakan sepatu para serdadu.

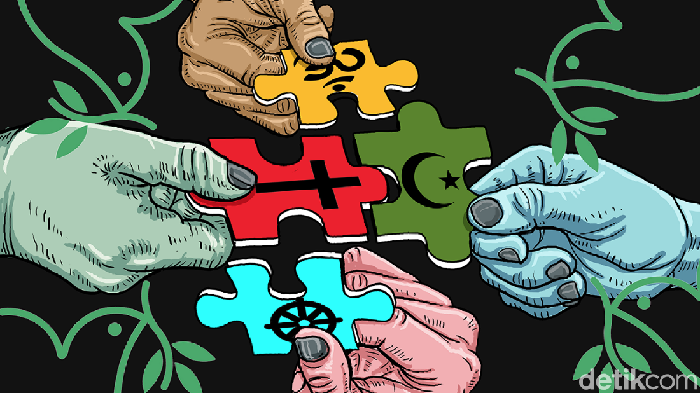

Jadi, biarkan bendera Indonesia tetap berwarna merah dan putih yang bersisian secara rapi. Nasionalisme dan religiositas semestinya tak saling menerkam, karena Indonesia secara historis didirikan di atas keduanya, bukan justru menafikan keduanya. Dengan kata lain, ada pesan yang sangat sederhana yang perlu tetap dijaga, baik bagi Habib dan para pengikutnya maupun Komandan Kodam Jaya, atau bagi semua kita, yakni tak baik terlalu merah, begitu pula terlalu putih, apalagi abu-abu. Agama pun mengajarkan demikian, segala sesuatu yang berlebihan (terlalu) adalah kurang baik.

Berbedalah di dalam kapasitas dan yurisdiksi perbedaan masing-masing, serta bijak dan pandai-pandailah mencari titik kompromi dan common ground, jika kita semua masih ingin melihat Indonesia berdiri tegak untuk ratusan atau ribuan tahun lagi. Meminjam dua istilah kunci yang diperkenalkan Steven Levistki dan Danial Ziblat, yang bukunya dijadikan pelengkap pose seorang Anies Baswedan belum lama ini, utamakanlah sikap "toleransi" dan sikap "menahan diri" (toleration/tolerance dan refrain) agar demokrasi tetap bisa berdiri. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Demi Indonesia, berbedalah dengan damai.

Jannus TH Siahaan Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran, pengamat pertahanan dan keamanan

(mmu/mmu)