Peristiwa intoleransi dan kekerasan berlatar isu keagamaan kembali terjadi. Minggu (9/9) lalu, sekelompok massa yang mengatasnamakan "Laskar Solo" menggeruduk rumah warga yang tengah menggelar acara midodareni, yakni prosesi jelang pernikahan dalam adat Jawa. Si empunya hajat ialah keluarga almarhum Habib Umar Assegaf yang dikenal sebagai tokoh penganut aliran Syiah. Sebagaimana diwartakan media massa, gerombolan orang yang beringas tersebut meneriakkan kata-kata "kafir", "bunuh", dan ungkapan provokatif lainnya. Setidaknya tiga orang anggota keluarga, termasuk anak-anak berusia 15 tahun menjadi korban dalam insiden tersebut.

Peristiwa ini tidak pelak kian menambah panjang daftar kasus kekerasan dan intoleransi atas nama agama dan aliran keagamaan yang memang marak terjadi selama kurun waktu dua dekade sejak era Reformasi ini. Kejadian ini sekaligus menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berulang kali berkomitmen untuk tidak memberikan ruang bagi praktik diskriminasi dan intoleransi atas nama apa pun. Peristiwa di Solo ini sekaligus juga menjadi ironi tersendiri lantaran terjadi hanya beberapa hari menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus.

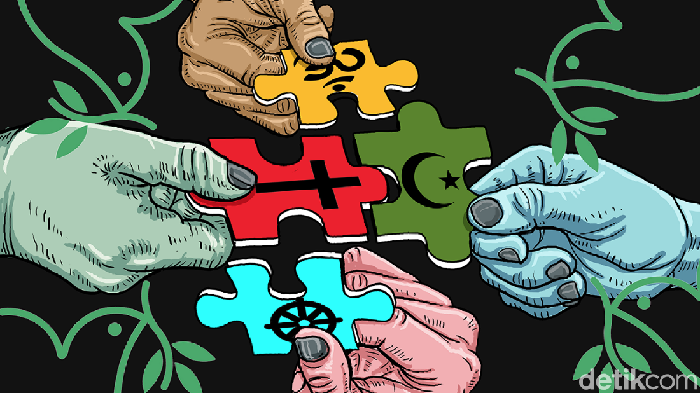

Peristiwa kekerasan atas nama agama dan keyakinan yang terjadi di Solo itu mau tidak mau kian menegaskan ulang pertanyaan retoris ihwal apakah kita sudah benar-benar merdeka? Dan bagaimana seharusnya negara berperan aktif dalam urusan relasi sosial-keagamaan yang diwarnai heterogenitas dan pluralitas?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Memang harus diakui bahwa rapor toleransi keberagamaan kita belakangan ini tidak bisa dikatakan membanggakan. Catatan United National Development Program (UNDP) 2018 menyebutkan bahwa indeks toleransi agama di Indonesia hanya ada di peringkat ke 117 dari 128 negara. Data itu tampaknya sejalan dengan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebutkan bahwa angka intoleransi agama di Indonesia mengalami eskalasi saban tahunnya dalam satu dekade terakhir.

Dua Faktor

Jika diamati, setidaknya ada dua faktor besar yang melatari maraknya aksi intoleransi. Pertama, ketimpangan relasi kuasa antara kelompok (agama atau aliran) mayoritas dan minoritas. Amatan sederhana saya menemukan fakta bahwa fenomena intoleransi tidak identik pada kelompok agama tertentu, melainkan ada pada nyaris semua kelompok agama maupun aliran.

Kita ambil contoh misalnya, di wilayah yang mayoritas penduduknya muslim, kelompok non-muslim selalu menjadi korban atau penyintas aksi intoleransi, diskriminasi bahkan kekerasan. Sebaliknya pun demikian, ketika kelompok muslim menjadi minoritas di sebuah wilayah, mereka juga rentan mendapat perlakuan diskriminatif dan intoleran.

Corak relasi kuasa yang timpang antara kelompok mayoritas dan minoritas ini ialah fakta yang tidak bisa kita elakkan. Relasi yang demikian ini telah melahirkan semacam sekat pemisah sosiologis antarkelompok dalam masyarakat. Kondisi yang demikian ini tentu rawan sekali dengan potensi konflik. Hal ini terjadi lantaran dalam relasi yang timpang antara kelompok mayoritas dan minoritas, masyarakat cenderung berpikir dengan logika oposisi biner, yakni aku-kamu, kami-kalian, dan kita-mereka. Masyarakat yang demikian ini akan mudah dibenturkan satu sama lain hanya melalui isu provokatif yang remeh-temeh.

Kedua, maraknya praktik intoleransi juga disumbang oleh sikap permisif negara yang acapkali tidak bertaji menghadapi gerombolan intoleran. Fakta yang tidak bisa dibantah bahwa selama dua dekade Reformasi ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana kelompok-kelompok agama bercorak eksklusif, arogan, bahkan vigilantis tumbuh subur dan mengokupasi ruang publik kita. Kelompok yang anti-kemajemukan dan cenderung menganggap kelompok yang berbeda sebagai musuh ini semakin leluasa karena tindakan kekerasan dan intoleran yang mereka lakukan seringkali tidak tersentuh oleh hukum.

Asumsi tersebut dikonfirmasi oleh data Komnas HAM yang menyebut bahwa dari semua kasus intoleransi dan kekerasan atas nama agama hanya sebagian kecil yang diselesaikan di ranah hukum. Sebagian besar kasus intoleransi agama diselesaikan di luar ranah hukum (litigasi), sementara sisanya dibiarkan menguap tanpa kejelasan.

Selain dua faktor di atas, tentu masih banyak faktor lain yang menjadi penyebab maraknya intoleransi, antara lain seperti meningkatkan konservatisme keagamaan, kebangkitan politik identitas, sampai adanya gejala populisme agama yang mewabah belakangan ini. Namun, tanpa mengesampingkan faktor-faktor tersebut, dua faktor di atas, yakni ketimpangan relasi kuasa antara kaum mayoritas dan minoritas serta permisivitas negara ialah dua persoalan pokok yang harus segera kita selesaikan.

Solusi

Ketimpangan relasi kuasa antara kaum mayoritas dan minoritas kiranya bisa diselesaikan dengan jalan membangun ruang publik yang tidak hanya bebas dan terbuka, namun juga egaliter. Di dalam ruang publik yang menjunjung tinggi egalitarianisme itulah, semua wacana, ideologi, dan pemikiran baik sosial, politik, maupun keagamaan dimungkinkan untuk dikontestasikan sekaligus dinegosiasikan untuk mencapai sebuah konsensus bersama.

Di sinilah pentingnya menghapus pola pikir yang berdasar pada logika oposisi biner dan lebih mengedepankan komunikasi yang berorientasi pada prinsip komunitarianisme alias kekitaan.

Upaya untuk membangun ruang publik yang bebas, terbuka, dan egaliter tentu bukan perkara mudah. Apalagi belakangan ini, ruang pubik kita baik di dunia nyata maupun virtual telah didominasi oleh narasi dan propaganda kelompok intoleran-radikal. Meski dari segi jumlah mereka terbilang sedikit, namun aktivitas propaganda di dunia maya serta mobilisasi massa di dunia nyata selama ini terbukti efektif sebagai alat tekan untuk menekan kelompok-kelompok tertentu yang dianggap menyimpang.

Di saat yang sama, kelompok moderat-progresif yang sebenarnya terbilang mayoritas di negeri ini justru tampak gagap menghadapi gelombang fenomena intoleransi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kaum moderat-progresif untuk terus-menerus tanpa lelah mengampanyekan ihwal pentingnya moderasi beragama serta urgensi menanamkan spirit kewargaan dalam relasi sosial.

Tidak kalah penting dari itu ialah peran aktif negara untuk memastikan bahwa setiap tindakan kekerasan dan intoleransi tidak akan pernah lepas dari jerat hukum. Negara dengan kekuatan koersifnya bisa menggunakan landasan hukum dan aparat keamanan untuk melindungi kelompok minoritas sekaligus menghalau kelompok intoleran.

Negara tidak boleh abai dan permisif pada praktik intoleransi, apalagi sampai kalah pada kelompok-kelompok vigilantis yang gemar memaksakan kehendaknya dengan jalan kekerasan. Sebaliknya, negara harus tampil sebagai sebuah kekuatan yang mengayomi seluruh golongan dan entitas yang hidup bersama di negeri ini. Inilah yang dinamakan sebagai prinsip imparsialitas negara.

Secara sederhana, imparsialitas negara dapat dipahami sebagai sebuah sikap netralitas alias ketidakberpihakan, tanpa bias dan prasangka yang ditunjukkan negara terhadap seluruh warga negara. Imparsialitas negara dalam mengatasi problem intoleransi ini sangat penting. Sikap netral pemerintah ialah pesan penting bagi kelompok intoleran bahwa negara tidak akan tinggal diam melihat praktik diskriminasi, intoleransi, apalagi kekerasan atas nama apapun.

Nurrochman alumnus Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

(mmu/mmu)