Tahun ajaran baru sudah berjalan hampir sebulan. Putri pertama saya, Yumna, saat ini duduk di kelas 6 SD. Tentu saja ini tahun yang penting buat dirinya karena di pengujung tahun ajaran 2020/2021 ini ujian sudah menanti untuk mengukur keberhasilannya menyerap proses pembelajaran sepanjang tahun ini. Tidak ada pilihan lagi, sekolah dan murid-murid didorong harus mempersiapkan ujian seawal mungkin.

Setiap pagi pukul 7.00 ia harus sudah duduk di depan meja belajar dengan seragam lengkap sebagaimana layaknya belajar di sekolah. Diawali dengan selfie di depan meja, lalu meng-update profil Whatsapp (WA) sebagai bukti bahwa ia sudah presensi masuk dan siap melaksanakan Belajar dari Rumah (BdR) dengan metode daring (online).

Mengapa serangkaian aturan itu harus dilakukan? Karena pihak sekolah ingin menanamkan jiwa kesungguhan bagi anak didiknya. Kendatipun lokasi belajar di rumah, namun dengan ketentuan mengenakan seragam diharapkan siswa lebih bersungguh-sungguh dalam mengikuti rangkaian proses belajar mengajar sebagaimana layaknya belajar di sekolah. Guru/wali kelas pun tidak segan-segan mengingatkan siswanya yang hingga pukul 7.30 belum absen melalui grup WA kelas online dengan menyebutkan nama-nama siswa yang belum juga online.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tidak selesai di situ, selain grup WA kelas online, masih ada grup WA wali murid sebagai forum diskusi antara wali kelas dan guru dengan orangtua siswa. Jika grup WA kelas online digunakan untuk kemudahan komunikasi selama BdR, grup WA wali murid digunakan untuk evaluasi pembelajaran serta diskusi kendala dan permasalahan yang ditemui selama siswa dan guru terlibat dalam pembelajaran melalui daring.

Jadwal pelajaran disusun dengan sangat sistematis. Pukul 07.00 – 07.30 siswa mengawali BdR dengan berdoa, membaca Al-Quran, dan melakukan hafalan surat-surat Juz Ama. Jam 07.30 – 09.00 belajar mata pelajaran, diawali dengan menyaksikan tutorial Youtube, lalu siswa merangkum materi. Waktu menyaksikan dan merangkum video pun diberikan deadline; sepanjang BdR selalu ada wali kelas yang mengendalikan komunikasi grup WA dan memberikan arahan-arahan apa yang selanjutnya dilakukan siswa. Sesi terakhir pembelajaran mata pelajaran dengan menjawab kuiz yang telah disiapkan guru, lalu skor keberhasilan siswa menyerap materi bisa diukur dari hasil kuiz tersebut.

Pembelajaran ini tidak berlangsung hanya 1-2 jam, namun setiap hari dimulai pukul 07.00 hingga pukul 14.00. Selama kurang lebih 7 jam sehari (Senin-Kamis), 07.00 – 11.00 (Jumat), siswa ditempa dengan proses BdR.

Di satu sisi, kami sangat mengapresiasi upaya bapak/ibu guru yang telah berusaha keras agar putra/putri kami siswa kelas 6 menjadi tertempa, lebih disiplin belajar, serta selalu fokus mengikuti pembelajaran meskipun BdR. Namun, di sisi lain kami pun bisa memahami, kendatipun proses belajar dikondisikan seolah-olah seperti belajar di sekolah, namun proses transfer ilmu dan pengetahuan dari guru ke siswa mungkin tidak sebaik jika hal ini dilakukan secara tatap muka.

Jika kita mencoba memisahkan hasil pembelajaran sebagai output dari proses BdR yang dilalui siswa, maka kita selalu menemukan hubungan antara strategi BdR untuk mengungkit nilai siswa sebagai output BdR. Pada BdR, proses transfer ilmu dan pengetahuan dari pendidik menjadi titik paling kritikal yang diyakini menyumbang porsi terbesar bagi keberhasilan siswa.

BdR memutus proses transfer yang semula bisa dilakukan secara langsung/tatap muka di ruang kelas, digantikan dengan alat bantu berupa teknologi informasi dan komunikasi. Siswa pasti merasakan kehilangan saat-saat gurunya berdiri di depan kelas, dengan ekspresi yang menggebu-gebu berusaha menjelaskan mata pelajaran di papan tulis agar seluruh siswa di kelas paham. Bahkan sesekali si guru berkelakar, atau secara sepontan menunjuk siswa dan bertanya, "Yumna, 17 - (-10) berapa?"

Spontanitas yang memperkuat hubungan antarindividu itu tergantikan dengan paparan power point yang direkam menjadi video Youtube, yang memiliki kecenderungan informasi searah. Memang melalui grup WA tidak jarang bu guru mengkonfirmasi, apakah ada pertanyaan? Namun, pendidik tidak bisa melihat secara langsung ekspresi para siswa untuk mengkonfirmasi apakah yang telah disampaikannya tadi benar-benar telah dikuasai siswa.

Wajar jika belakangan ini ketika anak saya bertanya, "17 - (-10) hasilnya berapa, Pa?" ketika saya menjelaskan proses perhitungan melalui garis bilangan, spontan ia menjawab, "Di Youtube caranya gak gitu, Pa." Ini berbeda dengan ketika sebelum pandemi korona, di mana sumber ilmu --nama gurunya-- selalu disebut jika cara yang saya jelaskan berbeda dengan penjelasan guru di sekolahnya. Pergeseran ini tentu saja awalnya terdengar cukup asing, karena Youtube/internet kini menjadi referensi ilmu untuk pendidikan anak-anak kita. Hal ini menjadikan subjek sebagai sumber ilmu menjadi agak kabur bagi anak-anak. Semula gurunya, kini berganti Youtube.

Peran orangtua menjadi sangat penting untuk mengawal sumber ilmu dan pengetahuan sebelum itu dicerna dan masuk ke pikiran anak-anak kita. Bagaimana jika orangtua tidak punya kemampuan untuk bisa menjelaskan dengan baik kepada anak-anaknya? Lalu kepada siapa para orangtua menggantungkan harapan agar pendidikan anak-anak kita menuntun mereka memasuki masa depan yang gemilang?

Menurut pandangan saya, hal ini membutuhkan tiga aspek yang harus bergerak bersama-sama untuk memberikan jalan tengah di dunia pendidikan selama masa pandemi ini. Pertama, peran pemerintah selalu harus di depan, karena seluruh kegiatan pendidikan secara makro sepenuhnya ada di dalam kendali pemerintah.

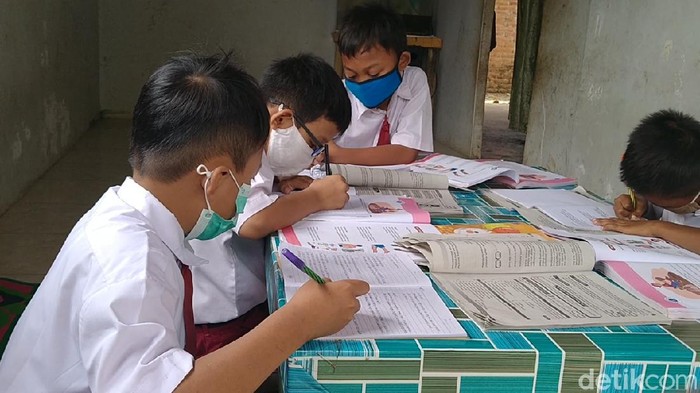

Di sekolah anak saya, saat orientasi pembelajaran tahun ajaran baru 2020/2021, diprogramkan home visit yang bertujuan untuk mempertemukan tenaga didik dengan siswa agar pembelajaran tidak hanya sekedar daring (BdR). Home visist dijadwalkan oleh guru/wali kelas untuk berkunjung ke rumah siswa secara bergiliran dengan pembagian kelompok.

Pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Namun, memasuki akhir Juli 2020, terbit Surat Edaran Bupati terkait perpanjangan status darurat, sehingga pertemuan tatap muka belum diperkenankan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sehingga program yang dipersiapkan sekolah pun menjadi urung untuk dilaksanakan.

Bayangkan, itu hanya satu sekolah di sebuah wilayah. Kita yakin bahwa itu banyak terjadi di sekolah-sekolah lain di wilayah mana pun di Indonesia. Pemerintah yang bersifat responsif tidak hanya membuat pemakluman pengurus-pengurus sekolah yang sudah membuat format program, namun tiba-tiba dibatalkan. Lebih jauh lagi, pemerintah yang hanya merespons kondisi terkini tanpa kemampuan untuk melihat atau memprediksi jauh ke depan telah meluruhkan usaha-usaha dari pelaku pendidikan dalam melaksanakan program-program memajukan di dunia pendidikan di Tanah Air.

Dibutuhkan kemampuan untuk melihat gejala-gejala yang muncul atau sedang tren, serta melihat proyeksi masa depan dengan merumuskan apa yang perlu dilakukan untuk menuntun ke sana. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya untuk membuat kebijakan, jika kita tidak bisa membuat asumsi yang tepat terkait krisis karena pandemi.

Dalam konteks BdR, dibutuhkan kemampuan untuk menyusun kembali referensi baru terkait target output dari hasil pembelajaran. Jika dalam keadaan normal kita menganggap proses pembelajaran di kelas bisa diasumsikan mampu menghasilkan output sampai dengan 100%, apakah kita masih yakin jika ini dilakukan secara BdR -- output yang dicanangkan masih setinggi itu?

Kurikulum diperbarui dengan asumsi jam belajar mengalami pengurangan. Target output/nilai pun perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan proses belajar-mengajar yang mengalami reduksi. Belum lagi permasalahan teknis dalam penggunaan teknologi, terutama untuk masyarakat kurang mampu yang terbebani dengan permasalahan alat komunikasi (ponsel), kuota data, tidak mempunyai akses internet, hingga problem wilayah yang terkait jaringan telekomunikasi. Dibutuhkan kemurahan hati pemerintah untuk menjadikan permasalahan itu semua tereliminasi agar siswa bisa lebih fokus dalam melaksanakan pembelajaran.

Catatan pentingnya, jika pemerintah berperan dengan baik, maka implementasi teknis oleh sekolah akan menjadi jauh lebih mudah untuk dilaksanakan. Sebaliknya, jika peran ini tidak berjalan dengan baik, kita tidak bisa berharap banyak pada mutu pembelajaran di level implementasi teknis oleh sekolah dan lembaga pendidikan.

Kedua, peran sekolah. Jika pemerintah berperan sebagai regulator dan penentu kebijakan, sekolah atau lembaga pendidikan berperan sebagai fasilitator sekaligus aktor pelaksana; bagaimana proses pembelajaran seharusnya dilakukan. Dibutuhkan kemampuan lembaga pendidikan untuk dapat menerjemahkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah menjadi implementasi teknis.

Jika sekolah menjadi fasilitator, maka tenaga pendidik atau guru adalah aktornya. Pada proses BdR, tidak hanya dibutuhkan kemampuan guru untuk mengajar, terutama kemampuan konvensional seperti kemampuan menguasai audiens, kemampuan presentasi dan menjelaskan di depan kelas, hingga kemampuan untuk meyakinkan siswa. Guru juga membutuhkan kemampuan penguasaan teknologi informasi, video conference, bagaimana membuat presentasi materi yang baik, kemampuan menggunakan sumber daya multimedia dan cloud internet, bahkan aplikasi pembelajaran melalui internet.

Jika dulu kemampuan itu hanya dibutuhkan untuk guru TI, sekarang semua guru dituntut mempunyai kemampuan tersebut. Tujuan akhir dari kemampuan yang dimiliki guru adalah bagaimana mereduksi kualitas pembelajaran akibat gap antara proses pembelajaran tatap muka dan BdR. Di samping itu, wali kelas juga berperan sebagai fasilitator yang baik bagi anak-anak didiknya. Bagaimana kita akan mengharapkan output hasil yang terbaik tanpa didasari oleh kemampuan wali kelas memetakan kemampuan siswa-siswanya.

Jika pihak sekolah melihat terjadinya gap yang besar pada kemajuan belajar seorang siswa, antara pembelajaran tatap muka dan BdR, maka wali kelas perlu mendiskusikannya orangtua sebagai pendamping siswa selama BdR.

Ketiga, peran orangtua. Jika pada pembelajaran normal di sekolah peran orangtua mempunyai porsi yang tidak terlalu besar, maka pada BdR peran orangtua menciptakan iklim yang kondusif bagi siswa agar bisa mengikuti proses BdR sebaik-baiknya. Bagaimana bisa mengkondisikan agar anak belajar dari rumah, namun ia bisa mengikuti proses sepenuhnya tanpa diganggu oleh suasana di rumah, yang tidak jarang kurang kondusif untuk belajar.

Jika dulu orangtua tidak semuanya sepakat memberikan gawai hingga anaknya dirasa cukup dewasa, kini gawai menjadi peralatan utama BdR. Hanya perlu mengkondisikan kapan ia perlu memegang gawai, kapan ia harus belajar dengan mode senyap.

Belajar dengan gawai pun, tidak serta merta bisa diadaptasi dengan mudah oleh si anak. Terkadang orangtua harus memberi effort lebih dengan mengajari bagaimana mengoperasikan aplikasi yang digunakan selama BdR. Kita bisa membayangkan betapa repotnya orangtua untuk mengajari anaknya menggunakan gawai, bahkan ia sendiri belum pernah menggunakan aplikasi tersebut.

Meskipun permasalahan ini di luar proses perencanaan meningkatkan mutu pembelajaran, tidak jarang menjadi kerikil tajam untuk menghasilkan mutu pembelajaran yang baik. Dibutuhkan kerjasama orangtua agar bisa aware dengan keadaan di rumah, agar bisa menciptakan iklim dan suasana belajar yang kondusif bagi siswa.

Kembali ke 17 – (-10) = ….

Hingga kemarin, putri saya masih bertanya-tanya bagaimana cara menghitung soal di atas. Saya membebaskan pikirannya untuk berusaha menemukan jawabannya, dengan melihat Youtube paparan gurunya, membaca-baca buku paket, atau mencoba-coba dengan menggunakan garis bilangan.

Dalam hati saya berbisik, "Anakku, sebenarnya tidak sulit bagi Papa membantu menemukan jawaban atas soal itu, namun kamu harus mencobanya semua.

Karena ilmu itu bukan hanya sekadar bagaimana menggunakan rumus yang diajarkan oleh orang lain kepadamu, namun ilmu itu soal pengalaman. Jika kamu telah mencoba dengan segenap kemampuan yang kamu miliki, maka sebenarnya kamu sedang mengikat ilmu agar ia menjadi bagian dari dirimu."