"Pekerjaan saya?" saya terhenyak. Saya malas menjawab 'wartawan', karena meskipun itu benar, saya pikir jawaban itu terlalu lazim. Sudah biasa. Akhirnya saya jawab, "Penulis. Pekerjaan saya menulis." Air muka si pegawai menampakkan kebingungan. Entah kenapa. "Menulis? Oh, menulis apa?"

"Status Facebook, artikel, buku, semuanya…" Saya tidak sedang bercanda soal yang pertama, karena saya memang bekerja sebagai admin media sosial juga. Ia tersenyum tipis lalu melanjutkan mengetik dengan satu tangan dan tangan lainnya memegang kartu ATM baru saya yang mengilap, siap dipakai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di pawai-pawai "tujuhbelasan" yang diadakan tiap Agustus pun, mana ada kita temukan anak kecil yang memakai kostum khusus yang menggambarkan sosok seorang penulis? Bisa dipahami, karena memang tidak ada pakaian khusus yang dipakai seorang penulis dalam bekerja. Ia bisa saja menulis dalam berbagai balutan busana, bahkan sekalipun tanpa busana, sah-sah saja dan bisa saja ia bekerja, asalkan di dalam kamar atau rumah sendiri, bukan?

Saya dibesarkan dalam lingkungan yang didominasi dengan pegawai negeri sipil, pegawai swasta, petani dan wirausaha. Saya hampir tidak pernah menemukan seorang penulis yang bisa menghidupi dirinya sendiri dengan menjual karya-karyanya. Kalaupun ada yang bisa menulis, itu pun wartawan. Dan, saya yang hidup di kota kecil tidak tahu apa pekerjaan wartawan selain menulis atau mengirim artikel ke koran yang mempekerjakannya.

Dalam benak saya, menulis untuk koran atau lembaga media massa, berbeda dengan menulis yang ide-idenya digagas oleh diri sendiri. Di tengah kelangkaan teladan itulah, saya mencoba terus memupuk minat dan keterampilan saya dalam bidang bahasa. Setelah saya lulus dan bekerja, saya menemukan fakta bahwa memang menjadi penulis tidaklah mudah, dan karena itulah saya harus berkompromi dengan keadaan.

Saya 'banting stir' untuk menjadi wartawan, praktisi media sosial, penerjemah, pokoknya apapun yang masih berkaitan dengan bahasa yang menjadi minat utama saya. Karena itu, saya iri dengan Amy Elliott, karakter dalam novel Gone Girl karya Gillian Flynn. Kisah thriller psikologis itu menceritakan Amy yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan penulis yang berkecukupan dan sukses dalam hal finansial. Mereka bukan penulis yang miskin, hidup dalam nestapa, terlunta-lunta.

Dikisahkan, Amy terlahir dalam keluarga penulis. Bapak-ibunya penulis terkenal yang menulis buku fiksi anak dengan menggunakan Amy sebagai inspirasinya. Amy juga bergaul dengan penulis-penulis hebat dalam lingkungan profesionalnya. Ia yang 'hanya' bekerja sebagai penulis kuis majalah wanita merasa minder jika harus berkumpul dengan penulis-penulis lain yang mengangkat beragam isu terkini. Dalam sebuah acara pesta penulis, ia bertemu dengan Nick Dunne, yang kelak menjadi suaminya.

Nick juga seorang penulis di majalah. Jika Anda sudah membaca buku tersebut, Amy dengan bangga mengaku dirinya sebagai penulis. Dalam berbagai kesempatan yang mengharuskannya menjawab pertanyaan soal pekerjaan, misalnya dalam wawancara atau saat harus mengisi kuesioner dan formulir, ia menjawab tanpa ragu-ragu bahwa dirinya bekerja sebagai penulis. Dan, tidak muncul keraguan dalam benak orang di sekitarnya bahwa profesi itu dapat diandalkan sebagai sumber mata pencaharian.

Tentu saya sudah memiliki kebanggaan yang juga ditunjukkan Amy saat mengaku sebagai penulis. Namun, masyarakat di sekitar saya masih menganggap bahwa pekerjaan penulis hanya sebuah pekerjaan sampingan. Saat saya mengatakan saya penulis, orang di sekitar saya —seperti pegawai bank di tadi— seakan tidak percaya bahwa itu satu-satunya pekerjaan saya.

"Pasti ada pekerjaan utamanya," gumam mereka. Pokoknya, tidak mungkin menulis menjadi satu-satunya sumber pemasukan. Di negara berkembang seperti Indonesia, menjadi penulis yang mandiri secara finansial memang masih suatu fantasi belaka. Status penulis kaya raya masih hanya disandang segelintir orang. Bahkan penulis-penulis terkenal itu juga tidak sekaya yang kita pikirkan.

Mereka terus berjuang agar lebih mapan secara keuangan, saking memprihatinkannya kondisi dunia penerbitan kita yang belum berpihak sepenuhnya pada penulis. Makhluk bernama penulis masih dianggap sebagai sapi perahan, padahal dari otak merekalah buku bisa lahir. Saya tidak menafikan peran elemen lain dalam proses penerbitan, tapi bagaimana pun sangatlah kurang adil jika penulis diperlakukan secara eksploitatif.

Salah seorang teman saya yang pernah menerbitkan buku yoga bertahun-tahun lalu berseloroh bahwa memang pajak untuk buku dan penulis sangat tidak memungkinkan penulis untuk mencapai taraf kehidupan yang layak sehingga mereka masih harus mengais rezeki di 'ladang' lain. Entah itu sebagai pengajar, jurnalis, konsultan, dan sebagainya. Pokoknya bekerja murni sebagai penulis mustahil untuk membuat 'asap dapur tetap mengepul'.

Saya juga pernah menemukan sebuah kenyataan miris bahwa sebuah buku yang dicetak berkali-kali oleh seorang pengusaha berpengalaman dan tidak diragukan lagi kapabilitasnya dalam berbisnis, hanya bisa menghasilkan royalti seratusan ribu rupiah dalam sebulan. Padahal buku itu dicetak oleh penerbit besar, dan dicetak dengan menggunakan nama yang sudah dikenal luas di mata masyarakat.

Lalu saya membayangkan dengan miris, bagaimana dengan nasib kami para penulis muda yang bahkan masih belum punya pengalaman banyak, dengan keahlian, keterampilan serta kepakaran yang masih sangat amat terbatas ini?

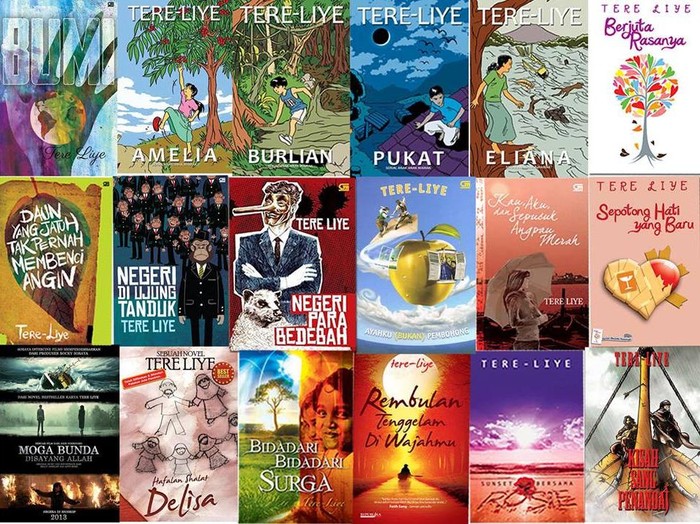

Pernyataan penulis Indonesia Tere Liye yang dipublikasikan di laman Facebook-nya, 5 September lalu semakin menegaskan bahwa salah satu biang kerok utama rendahnya kesejahteraan para penulis Indonesia (dan stagnasi dunia kepenulisan kreatif kita) ialah posisi penerbit dan penulis yang tidak sama tinggi. Selama ini, penulis sering ditempatkan di posisi yang lebih rapuh. Perusahaan penerbitan besar lebih bisa menunjukkan tajinya di depan para penulis yang daya tawarnya masih sangat lemah.

Tere Liye menyindir dengan pernyataan bahwa para penulis buku ialah "orang paling dermawan kepada negara." Alasannya karena penulis buku membayar pajak lebih banyak dibanding profesi lain. Ia lalu membandingkan persentase pajak yang dikeluarkan oleh penulis dengan pajak yang ditanggung dokter, akuntan, arsitek, pengusaha UMKM, pengacara, karyawan swasta, PNS, selebriti tersohor, dan motivator.

Salah kaprah yang membuat penulis miskin karena beban pajak yang demikian berat, menurut Tere Liye, terletak pada penghasilan penulis buku yang disebut royalti, dan oleh petugas pajak dimasukkan dalam kategori super netto. Ia juga menyoroti mudahnya profesi lain untuk menyembunyikan penghasilan mereka yang sebenarnya untuk menghindari pajak. Sementara dalam kasus penulis buku, menghindari pajak sangatlah susah karena pajak untuk penulis langsung ditarik dari penerbit.

Tere Liye terus beragumen bahwa besaran pajak yang ditanggung penulis buku memang hampir sebesar PNS dan pegawai swasta, tapi ia menegaskan bahwa kedua profesi itu memiliki sumber penghasilan yang stabil dan tetap. Sementara itu, para penulis buku tidak. Mereka adalah orang-orang yang bekerja tanpa menghamba pada korporasi atau lembaga besar sebagai penaungnya. Jika ada apa-apa yang menimpa mereka, para penulis mesti mengurus dirinya sendiri.

Sementara kita menyaksikan manuver berani Tere Liye untuk "melepaskan ketergantungannya dari penerbit-penerbit besar", dan terus memohon kepedulian pemerintah atas nasib penulis buku, saya membaca dengan trenyuh berita sastrawan Hamsad Rangkuti yang masih tergolek lemah di rumah sakit. Kembali saya terpekur, apakah saya masih bisa dengan bangga mengaku diri sebagai penulis?

Akhlis Purnomo penulis, penerjemah, dan pegiat media sosial, tinggal di Jakarta

(mmu/mmu)