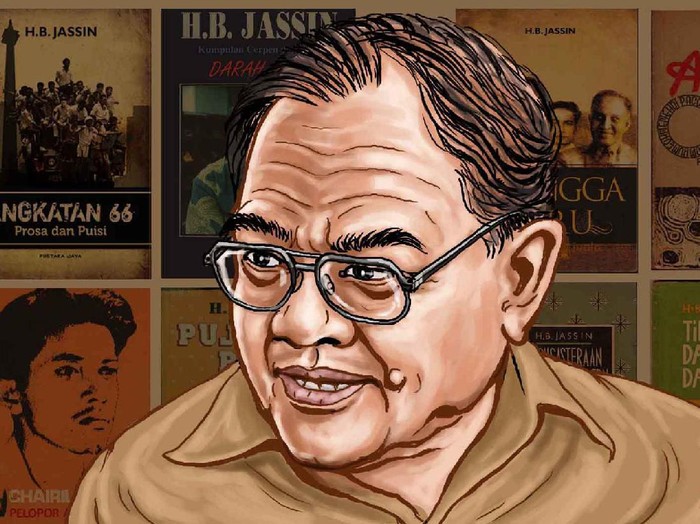

PDS terlengkap di Indonesia itu merupakan wujud kesadaran dokumentatif Jassin dengan spirit yang tinggi dan "keimanan" yang kuat terhadap kesusastraan Indonesia sejak muda hingga akhir hayat. Saya kira, hingga hari ini, tak ada seorang pun di negeri ini yang memiliki kesadaran dokumentatif seperti dia. Sayangnya, kondisi PDS H.B. Jassin tetap mengenaskan terutama karena minimnya anggaran. Nasibnya ke depan pun belum jelas, meski beberapa keping mimpi pernah diapungkan sejumlah pihak.

Minimnya anggaran lembaga dokumentasi tentu tak hanya dikeluhkan pengelola PDS H.B. Jassin. Kita berkali-kali mendengar keluhan serupa. Jangankan anggaran PDS H.B. Jassin yang bukan lembaga pemerintah, anggaran lembaga pemerintah yang tugas utama atau salah satu tugas utamanya memang pendokumentasian pun sama minimnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pangkal soal semua itu adalah rendahnya kesadaran dokumentatif bangsa ini. Kita tak pernah malu dengan kenyataan tersebut karena kegiatan dokumentasi memang masih dianggap sepele. Banyak pejabat yang korupsi saja terkesan tak malu ketika ditangkap dan digelandang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apalagi kalau cuma abai dengan kegiatan dokumentasi.

Negara dan pemerintah memang seolah membiarkan kondisi seperti itu tak berubah dengan alasan ada bidang lain yang lebih penting diprioritaskan pada saat ini. Retorika seperti itu menjadi repetisi dari tahun ke tahun. Kita tak pernah diberi kepastian kapan upaya mendongkrak kesadaran dokumentatif serta melengkapi dan memutakhirkan bahan-bahan dokumentatif akan diperhatikan lebih signifikan.

Kelengkapan dan kemutakhiran koleksi memang menjadi persoalan dasar yang membelit sebagian besar lembaga dokumentasi di Tanah Air, termasuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Beberapa perpustakaan yang secara khusus mengoleksi bahan kepustakaan tertentu memang mampu menyediakan materi kepustakaan yang baru, walau tak sungguh-sungguh sebaru bahan kepustakaan yang dijual di toko buku offline ataupun online.

Tapi, jumlah perpustakaan khusus seperti itu terbilang langka. Di sisi lain, lagi-lagi, keterbatasan dana membuat perpustakaan-perpustakaan khusus itu tak selamanya akan mampu menyediakan bahan kepustakaan yang baru saja beredar di masyarakat.

Ketidaklengkapan dan ketidakmutakhiran koleksi perpustakaan itulah yang sering menjadi salah satu alasan tak sedikit dosen dan peneliti bermuhibah ke luar negeri untuk melanjutkan studi atau mengkaji Indonesia di bidang tertentu. Asumsi mereka, bahan-bahan kepustakaan untuk mendukung studi atau kajian mereka melimpah di negeri yang mereka sambangi. Kenyataannya memang demikian.

Kondisi seperti itu sepantasnya hanya terjadi untuk studi-studi atau kajian-kajian tentang Indonesia pada kurun sebelum Indonesia merdeka atau sekurangnya hingga 1950-an. Kolonialisme memang tak hanya mengakibatkan terjadinya eksploitasi kekayaan alam Indonesia, tapi juga data tentang Nusantara atau Indonesia. Wajar jika data hingga paruh waktu tersebut sangat sulit diperoleh di Indonesia. Tapi, menjadi ironis kalau data mutakhir mengenai Indonesia pun sangat tak lengkap di negeri ini.

Sesungguhnya, Indonesia punya potensi untuk memiliki data yang lengkap tentang dirinya atau apa yang sekurangnya terjadi pada dirinya. Secara kelembagaan, potensi tersebut melekat pada PNRI dan berbagai perpustakaan daerah di ibu kota provinsi.

Keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mestinya mampu membuat PNRI dan berbagai perpustakaan daerah memiliki koleksi yang lengkap tentang karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan sejak UU tersebut diberlakukan pada 9 Agustus 1990.

Pasal 2 UU itu mewajibkan setiap penerbit di Indonesia menyerahkan dua cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkannya kepada PNRI, dan satu cetakan kepada perpustakaan daerah di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Pasal 3 mewajibkan setiap pengusaha rekaman menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkannya kepada PNRI, dan sebuah rekaman kepada perpustakaan daerah di tingkat provinsi tempat usaha rekaman itu berada.

Pasal 4 mewajibkan setiap warga negara Indonesia yang hasil karyanya dicetak dan atau direkam di luar negeri menyerahkan karya cetak atau karya rekamnya itu kepada kedua lembaga tersebut. Bahkan, setiap orang yang yang memasukkan karya cetak dan atau karya rekam mengenai Indonesia dari luar negeri dengan jumlah lebih dari sepuluh setiap judulnya dengan maksud diperdagangkan memiliki kewajiban yang sama (Pasal 6).

Di luar setiap warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri, ketiga pihak itu pun diharuskan menyerahkan daftar judul terbitan atau rekamannya kepada kedua perpustakaan itu (Pasal 8).

Bahkan, di luar ketentuan Pasal 8 yang tenggatnya sekali setiap enam bulan, kewajiban tersebut dibatasi dengan tenggat: paling lambat tiga bulan setelah karya cetak atau karya rekam itu diterbitkan. Artinya, masyarakat Indonesia yang ingin mengakses karya-karya itu—bukan membelinya—tak perlu menunggu terlalu lama sebagaimana terjadi selama ini jika mengunjungi PNRI atau perpustakaan daerah.

Dengan begitu, mereka tak akan ketinggalan informasi dibanding dengan masyarakat Indonesia yang mampu membeli karya-karya itu, misalnya. Pada titik itu, perpustakaan tak akan lagi ditengarai sebagai penyimpan bahan-bahan kepustakaan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana lembaga arsip.

Memang, tak mudah melaksanakan UU itu. Sejumlah hal dapat ditengarai sebagai penyebab masih sedikitnya masyarakat yang mematuhi kewajiban yang diamanatkan dalam UU itu. Misalnya, satu, sebagian besar penerbit karya cetak dan karya rekam serta pihak lain yang diwajibkan tak tahu beleid itu karena sosialisasinya memang sangat jarang—sekadar untuk tak menyebut nyaris tak ada.

Dua, sebagian kecil dari mereka mengetahuinya, tapi kesadaran mereka kurang karena tidak ada pengawasan dan tekanan dari pemerintah atau PNRI dan perpustakaan daerah. Tiga, pihak-pihak yang berkepentingan untuk menegakkan UU itu pun kadang-kadang menempatkan kewajiban dalam UU itu sebagai imbauan belaka.

Kondisi itulah yang membuat UU itu laksana macan ompong. Padahal, pelanggar peraturan tersebut dapat dikenai pidana penjara atau pidana denda uang, walaupun tergolong ringan. Pelanggar Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6 dapat dikenai pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp 5 juta.

Sedangkan, pelanggar Pasal 8 dapat dipidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp 2,5 juta (Pasal 11). Tapi, pelaksanaan pidana tersebut tak menghilangkan semua kewajiban itu (Pasal 12).

Kalau UU itu dapat dilaksanakan secara efektif serta kewajiban menyerahkan karya cetak dan karya rekam itu dialihkan ke PDS H.B. Jassin khusus untuk materi sastra, koleksi PDS H.B. Jassin tentu akan makin lengkap dan mutakhir, serta biaya pelengkapan dan pemutakhiran koleksi pun berkurang. Meski biaya perawatan akan bertambah, beban biaya ini lebih rendah ketimbang biaya pelengkapan dan pemutakhiran.

Anies Baswedan di PDS H.B. Jassin (Foto: Noval Dhwinuari Antony) Anies Baswedan di PDS H.B. Jassin (Foto: Noval Dhwinuari Antony) |

Kalau ingin mewujudkannya tanpa mengubah UU itu, PDS H.B. Jassin harus lebih dulu menjalin sinergi dengan PNRI. Dengan sinergi tersebut, selain kelengkapan dan kemutakhiran dokumentasi lebih terjamin tanpa keluar biaya, PNRI diharapkan dapat turut membantu pendanaan PDS H.B. Jassin. Sebab, sedikit banyak beban PNRI pun berkurang.

Tentu, manajemen pengelolaan dan pelayanan di PDS H.B. Jassin juga dituntut lebih profesional dan modern demi menyamankan seluruh pemangku kepentingan. Di sisi lain, sebagai lembaga dokumentasi sastra Indonesia terlengkap tak hanya di negeri ini, tapi juga di dunia, PDS H.B. Jassin tentu tak hanya membawa citra DKI Jakarta, tapi juga citra Indonesia. Karena itu, yang pantas membantunya bukan hanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi juga Pemerintah Indonesia, sekurangnya melalui PNRI.

Lebih manis kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dapat mencarikan orangtua angkat yang berkelanjutan dari lingkungan badan usaha milik negara (BUMN). Kalau semua itu dapat diwujudkan, kita tentu tak akan lagi mencecap kepahitan setiap kali mengenang H.B. Jassin dengan segala jasanya bagi kesusastraan Indonesia.

Iwan Gunadi pernah lulus dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta—sekarang Universitas Negeri Jakarta (UNJ), pernah jadi guru, dan pernah jadi editor. Sekarang jadi pedagang buku bekas

(mmu/mmu)