Di sebuah gang sempit di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Dea Citra Purwaningsih menjalani hidup di sebuah kontrakan kecil dua petak bersama adik-adik angkatnya. Perempuan kelahiran Jakarta, 31 Desember 1991, ini adalah seorang ibu tiga anak dengan status ODHIV (orang dengan HIV). Tapi syukurlah, anak-anaknya negatif HIV. Di ruang hidup yang terbatas itu, Dea berdamai dengan masa lalu yang keras dan menjalani hari-hari dengan optimisme yang ia bangun perlahan.

Masa kecil Dea banyak dihabiskan di jalanan. Kondisi keluarga yang broken home membuat rumah tidak lagi menjadi tempat yang aman, sehingga jalanan menjadi pelarian sekaligus ruang tumbuhnya. Lingkungan keras dan minim pengawasan membentuk perjalanan hidup Dea yang penuh risiko sejak usia muda. Ia menikah lebih dari satu kali, dan pada pernikahan keduanya Dea tidak mengetahui bahwa suaminya adalah pengguna narkoba jarum suntik. Pernikahan tersebut berlangsung dari tahun 2010 hingga 2015, dan berakhir tanpa pernah membuka fakta tentang kebiasaan suaminya. Mantan suaminya kemudian terseret kasus kriminal dan meninggal di dalam lembaga pemasyarakatan akibat HIV.

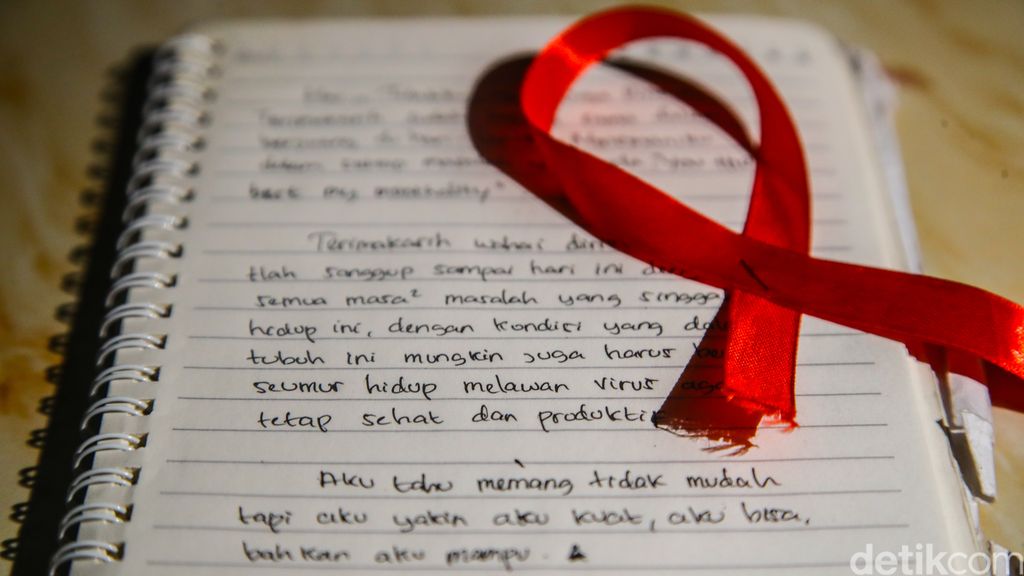

Pada 2017, Dea menerima kenyataan pahit ketika dirinya dinyatakan positif HIV. Penularan itu berasal dari mantan suaminya yang aktif menggunakan narkoba suntik. Kabar tersebut menjadi titik balik dalam hidup Dea, menghancurkan rasa aman dan memunculkan ketakutan akan masa depan, stigma, serta penolakan dari lingkungan sekitar. Dea memilih menyimpan statusnya rapat-rapat selama bertahun-tahun, hidup dalam kecemasan dan overthinking, takut kehilangan orang-orang terdekat jika kebenaran terungkap.

Sebagai seorang ibu, Dea memiliki tiga anak. Saat ini ia hanya merawat satu anak, sementara dua anak lainnya diasuh oleh kakaknya. Keputusan itu diambil demi kebaikan anak-anaknya, meski penuh luka batin. Di tengah keterbatasan dan rasa bersalah sebagai ibu, Dea bersyukur karena ketiga anaknya dinyatakan negatif HIV. Pengetahuan medis, disiplin pengobatan, dan pendampingan kesehatan menjadi bukti bahwa HIV tidak menutup kemungkinan seorang perempuan untuk memiliki anak yang sehat.

Pengalaman pahit tak berhenti di sana. Dalam pernikahan ketiganya, Dea kembali diuji oleh stigma. Kali ini datang dari lingkungan terdekat. Ia mengalami intimidasi dari mertuanya, sebuah pengalaman yang sangat melukai batinnya. Sosok yang seharusnya memberikan dukungan justru menjadi sumber tekanan, membuat Dea merasakan kesedihan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Stigma itu mempertegas kenyataan bahwa hidup dengan HIV bukan hanya tentang melawan virus, tetapi juga melawan prasangka sosial.

Di tengah semua luka itu, Dea tidak sepenuhnya sendiri. Ia dikelilingi oleh teman-teman, keluarga, dan adik-adik angkat yang bukan saudara kandung, tapi hadir sebagai keluarga yang sesungguhnya. Dukungan moral dan emosional dari orang-orang terdekat menjadi penopang utama Dea untuk bertahan. Ibunya, Mama Joan, juga memikul rasa penyesalan mendalam. Ia mengakui HIV yang diidap anaknya menjadi beban batin yang terus ia rasakan hingga hari ini. “Dunia rasanya mau runtuh saat mendengar anak saya terkena HIV,” ujar Mama Joan, sembari menyebut bahwa dirinya merasa gagal merawat Dea dengan baik pada masa remaja.

Saat ini, Dea harus mengonsumsi obat antiretroviral (ARV) seumur hidup. Obat ini berfungsi menekan perkembangan HIV di dalam tubuh agar sistem kekebalan tetap terjaga. Tanpa kedisiplinan minum ARV, seorang ODHIV berisiko mengalami penurunan antibodi dan rentan terhadap berbagai penyakit komplikasi. Rutinitas minum obat menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup Dea, sebuah komitmen harian untuk bertahan dan tetap sehat. Dan saat ini pengobatan untuk pasien HIV telah ditanggung oleh pemerintah sehingga berobat bisa gratis.

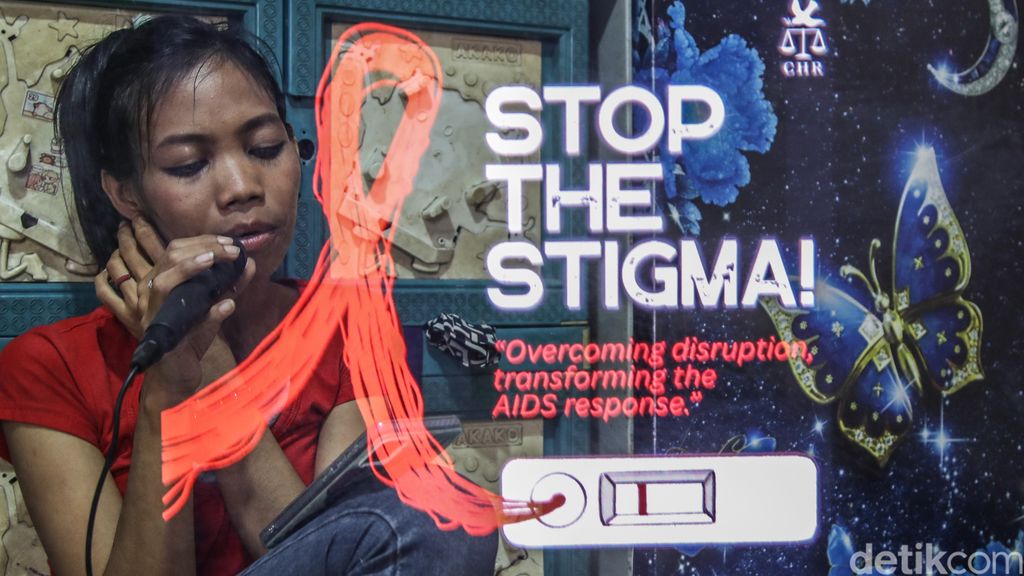

Butuh waktu delapan tahun bagi Dea untuk akhirnya berani mengungkapkan status HIV-nya ke publik. Keputusan itu lahir dari kelelahan hidup dalam ketakutan dan keinginan untuk jujur pada diri sendiri. Saat dimintai izin untuk memotret perjalanan hidupnya sebagai perempuan positif HIV, Dea secara tegas menyatakan bahwa ia ingin wajahnya terlihat jelas. Ia ingin semua orang tahu bahwa dirinya adalah perempuan dengan HIV, tanpa sensor dan tanpa sembunyi. Bagi Dea, keterbukaan adalah cara memilah siapa yang benar-benar tulus menerimanya dan siapa yang tidak.

Kini Dea menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Ia tidak lagi merasa minder dengan status HIV yang ia sandang. Sebaliknya, ia memandangnya sebagai pelajaran dan kesempatan kedua dari Tuhan untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna. Dalam keterbatasan ruang dan ekonomi, Dea tetap berdiri dengan kepala tegak, membuktikan bahwa hidup dengan HIV bukan akhir dari segalanya. Kisah Dea adalah potret tentang ketahanan seorang perempuan, tentang keberanian melawan stigma, dan tentang harapan yang tetap tumbuh meski hidup pernah begitu keras.