Kekalahan Jepang pada 14 Agustus (atau 15 Agustus sesuai kalender Jepang) mengakhiri Perang Dunia II dan memicu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, 80 tahun lalu. Kini, momen kekalahan Jepang diperingati sebagai Hari Ianfu Internasional untuk mengenang korban perbudakan seksual militer Jepang.

Direkrut dengan janji palsu atau diculik secara paksa dari rumah, para perempuan remaja yang dikenal sebagai "ianfu" atau penghibur ini mengalami kengerian tak terperi di balik dinding tersembunyi.

"Mbah saya, Mbah Tugirah, pernah waktu zaman penjajahan Jepang 'disenangi' sama [tentara] Jepang," tutur Anik Sukaningsih, salah satu generasi ketiga penyintas ianfu di Indonesia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dia disiksa, dianiaya, terus kalau enggak mau diperkosa, enggak mau 'disenangi' itu dipukul," lanjutnya.

Tugirah adalah salah satu perempuan yang dijadikan ianfu. Salah seorang dari mereka bahkan baru berusia sembilan tahun kala peristiwa kelam itu terjadi.

"Kami masih kecil, tidak berani. Kalau tidak, mati," kata Sri Sukanti, salah satu penyintas ianfu.

Ratusan ribu perempuan dijadikan penghibur atau "ianfu" pada masa pendudukan Jepang selama Perang Asia Pasifikbagian dari Perang Dunia II yang terjadi di wilayah Asia dan Samudra Pasifik antara 1941-1945.

Perang Asia Pasifik melibatkan Jepang dan negara-negara Sekutu, terutama Amerika Serikat, Inggris dan China.

Saat Jepang menyerah kalah kepada Sekutu, masing-masing perempuan ini terpaksa mencari hidup sekenanya, terkungkung dalam stigma dan trauma.

Ivan BataraAnik Sukaningsih, salah satu generasi ketiga penyintas ianfu di Indonesia.

Ivan BataraAnik Sukaningsih, salah satu generasi ketiga penyintas ianfu di Indonesia.

Berbeda dengan cerita yang banyak diungkap di Filipina, China, dan Korea Selatan, kisah ianfu di Indonesia tetap tersembunyi, ditelan oleh keheningan dan rasa malu yang mendalam.

Selama beberapa generasi sesudahnya, kisah perempuan Indonesia yang menjadi 'budak seks' tentara Jepang selama Perang Dunia II terkubur dalam ingatan yang perlahan memudar.

Tergerak oleh rasa ingin tahu, saya menyelami kembali kisah ianfu di Indonesia yang semakin memudar dalam ingatan sejarah.

Ini adalah cerita tentang gadis-gadis belia dan perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan seksual oleh militer Jepang selama Perang Dunia II. Mereka dikenal sebagai "ianfu".

Tuminah dan Mardiyem, gadis remaja yang diperdaya

Banyak penyintas ianfu di negara lain telah berani menceritakan kesaksian mereka. Namun, kisah ianfu di Indonesia justru terpendam, terkubur di balik keheningan selama hampir setengah abad.

Hingga akhirnya pada awal 1990-an, Tuminah menjadi penyintas ianfu pertama dari Indonesia yang buka suara tentang kekerasan seksual yang dialami selama masa pendudukan Jepang.

Suara Tuminah mendorong penyintas lainnya di Indonesia untuk bersaksi atas kejahatan perang yang dilakukan militer Jepang.

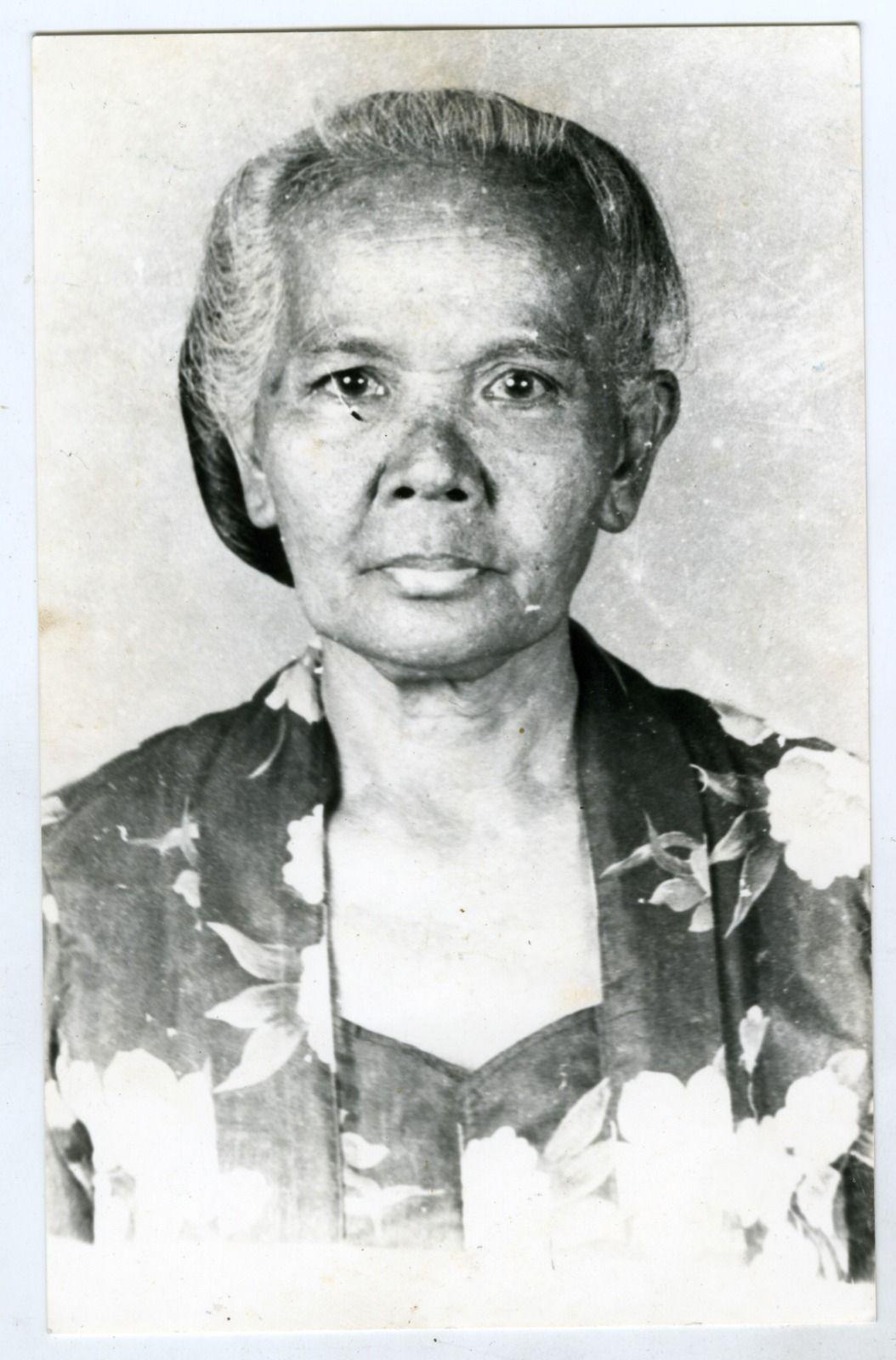

Dok. KeluargaTuminah menjadi penyintas ianfu pertama dari Indonesia yang buka suara tentang kekerasan seksual yang dialami selama masa pendudukan Jepang.

Dok. KeluargaTuminah menjadi penyintas ianfu pertama dari Indonesia yang buka suara tentang kekerasan seksual yang dialami selama masa pendudukan Jepang.

Kesaksian Tuminah diterbitkan di harian Suara Merdeka, 16 dan 21 Juni 1992, tak lama setelah Kim Hak Soonpenyintas ianfu dari Korea Selatan yang bersaksi di hadapan publik pada 1991mengajukan gugatan class-action di persidangan melawan pemerintah Jepang.

Setelah kemerdekaan, Tuminah tinggal bersama keluarganya dengan berjualan makanan ringan. Pada 2003, dia meninggal dunia.

Di makam Tuminah terdapat monumen sebagai penghargaan atas keberanian Tuminah "memecah keheningan".

"Dia pernah bilang, 'Nduk, kalau saya [bisa] milih, ini saya tidak mau melakoni hidup seperti itu, karena itu bagi saya itu menyakitkan," ujar Hening Saptaningsih, keponakan Tuminah yang saya temui di Solo, Juni silam.

"Tidak bisa melawan perintah tentara dan semuanya harus nurut."

- Kesaksian para penyintas ianfu di masa penjajahan Jepang

- Budak seks Jepang saat Perang Dunia Kedua bernyanyi jangan lupakan kami'

- Para penyintas perbudakan seks masa penjajahan Jepang yang terlupakan

Setelah Jepang takluk oleh Sekutu, Tuminah tinggal bersama kerabatnya. Ia sempat menikah, tapi suaminya meninggal kala masih muda. Tuminah juga mengadopsi seorang putri.

Sejak kecil, Hening mengenal Tuminah sebagai "Mak Tum".

"Mak Tum itu bagi saya adalah sosok perempuan yang sabar, kuat, karena dari saya kecil Mak Tum itu ikut bapak saya."

"Anak yang diadopsi itu sama saya umurnya selisih dua atau tiga tahun. Jadi saya sering bermain dengan anaknya dan saya dimomong Mak Tum."

Di sela hari-harinya bersama "Mak Tum", Hening mengaku pernah suatu kali Tuminah bercerita padanya dengan berlinang air mata.

"Dia bercerita, 'Di hotel itu, di situ berhari-hari aku itu capek sekali, baik batin dan fisik saya itu capek sekali'."

Ivan BataraHening Saptaningsih difoto di makam Tuminah, penyintas ianfu Indonesia.

Ivan BataraHening Saptaningsih difoto di makam Tuminah, penyintas ianfu Indonesia.

Merujuk buku Utang Perang Asia Pasifik, "Ianfu", Romusha dan Heiho, sejak belia Tuminah bekerja sebagai pekerja seks komersial yang mangkal tiap malam di Hotel Sliersekarang menjadi Kantor Pos Pusat Solo.

Pada 1944, polisi militer Jepang mulai melakukan penangkapan para pekerja seks di Solo, termasuk Tuminah.

Bersama sejumlah perempuan lain dia kemudian ditempatkan di ianjo, bordil khusus militer Jepang, yang berlokasi di Hotel Rusche.

Dalam Bahasa Jepang. "ian" berarti perempuan dan "jo" berarti tempat.

"Kami tidak diperbolehkan menarik uang kepada tentara Jepang. Pernah sehari melayani empat laki-laki, tidak dibayar semua," ujar Tuminah seperti dikutip dalam buku terbitan 2022 itu.

"Maka kalau ora payu (tidak laku), saya lebih senang sebab tetap saja diberi makan."

AFP via Getty ImagesPasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 28 Februari 1942.

AFP via Getty ImagesPasukan Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 28 Februari 1942.

Tuminah mengaku mendapat makan tiga kali sehari dengan lauk tahu atau tempe, sesekali ikan. Tak ada penjatahan dalam sistem ianjo di hotel tersebut.

Sependek ingatannya selama dua tahun dijadikan ianfu, kata Tuminah, tentara Jepang tidak menggunakan kaputjes, sebutan untuk kondom pada masa penjajahan Jepang.

Langkah menjadikan pekerja seks komersial Indonesia sebagai ianfu berpangkal pada awal 1942, kala balatentara Jepang menyerbu Indonesiasaat itu bernama Hindia Belanda.

Sukarno yang kala itu sedang getol mengorganisir perjuangan kemerdekaan Indonesia dan sedang diasingkan pemerintah kolonial Belanda di Bengkulu, bertandang ke Bukittinggi, Sumatra Barat untuk bertemu petinggi militer Jepang di Sumatra.

Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adams, Sukarno menceritakan tawaran dari Jepang dengan kemerdekaan Indonesia sebagai imbalannya.

Sukarno, akhirnya bersedia bekerja sama dengan pihak militer Jepang dengan menjaga ketertiban rakyat dengan dalih demi memuluskan strateginya mencapai kemerdekaan dari belenggu kolonialisme.

Keystone/Getty ImagesPasukan terjun payung Jepang mendarat di Sumatra pada 5 Mei 1942.

Keystone/Getty ImagesPasukan terjun payung Jepang mendarat di Sumatra pada 5 Mei 1942.

Dalam pertemuan dengan Kolonel Fujiyama, petinggi militer Jepang di Sumatra itu sempat menyatakan soal kebutuhan seks tentara Jepang.

Sukarno kemudian menggagas pekerja seks profesional untuk mencegah gadis-gadis diperkosa secara liar oleh tentara Jepang, dengan mengumpulkan pekerja seks di suatu daerah yang terpencil dan "menempatkan mereka dalam sebuah kamp dengan pagar tinggi di sekelilingnya".

Tiap tentara Jepang diberi kartu dengan ketentuan hanya boleh mengunjungi tempat itu sekali dalam seminggu, kata Sukarno, dengan kartu dilubangi di tiap kunjungan mereka.

"Semata-mata sebagai tindakan darurat, demi menjaga para gadis kita dan demi menjaga nama baik negeri kita, aku bermaksud memanfaatkan para pelacur daerah ini," kata Sukarno, seperti dikutip Cindy Adams dalam buku tersebut.

"Dengan cara ini orang-orang asing itu dapat memuaskan keinginannya dan sebaliknya, para gadis kita tidak diganggu."

Express/Getty ImagesSukarno difoto pada Januari 1945, beberapa bulan sebelum kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Express/Getty ImagesSukarno difoto pada Januari 1945, beberapa bulan sebelum kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Tapi pada kenyataannya, sebagian besar perempuan penghuni ianjo adalah perawan remaja dari desa-desa yang ditipu dan direkrut paksa oleh militer Jepang.

Seperti yang dialami Mardiyem, gadis belia berusia 13 tahun anak dari abdi dalem bangsawan Keraton Yogyakarta.

Ia diperdaya dengan iming-iming akan dijadikan pemain sandiwara, bagian dari kelompok sandiwara keliling Pantja Soerja.

Bersama perawan remaja lainnya, Mardiyem dibawa ke Telawangsalah satu basis militer Jepang di pinggiran Banjirmasin, Kalimantan Selatan.

Di sana, Mardiyem ditempatkan di Asrama Telawang, sebuah ianjo yang ia gambarkan sebagai rumah yang "sangat tertutup dari luar" karena "dikelilingi oleh pagar kayu setinggi tiga meter, ditanami binjai dan pohon kelapa yang besar di pagarnya".

Jurnal PerempuanMardiyem diperdaya dengan iming-iming akan dijadikan pemain sandiwara, bagian dari kelompok sandiwara keliling Pantja Soerja.

Jurnal PerempuanMardiyem diperdaya dengan iming-iming akan dijadikan pemain sandiwara, bagian dari kelompok sandiwara keliling Pantja Soerja.

Di rumah besar itu, mereka dibagi dalam kamar-kamar dengan dipan, kelambu, dan selimut yang sudah disediakan. Ada juga kastok atau gantungan baju.

Di sudut kamar terdapat sebuah ruangan kecil yang hanya dibatasi kain. Cairan pembersih kemaluan dalam enam botol sudah tersedia.

Para perawan remaja itu mendapat nama Jepang dan nomor di pintu kamar mereka.

"Aku diberi nama 'Momoye' dan menempati kamar nomor 11. Sejak saat itu semua orang memanggilku Momoye. Nama Mardiyem telah hilang di Telawang," ungkap Mardiyem dalam buku biografinya, Momoye mereka memanggilku (2007).

Pada malam pertamanya sebagai ianfu, Mardiyem dipaksa melayani enam serdadu Jepang, secara berturut-turut. Akibatnya, ia mengalami pendarahan hebat.

"Semenjak itu aku harus menerima kenyataan dipaksa melayani tamu 10-15 orang setiap harinya," aku Mardiyem dalam buku karya EkaHindra dan Koichi Kimura tersebut.

Sistem pembayaran dilakukan seperti membeli karcis bioskop. Ada perbedaan harga bagi kalangan serdadu dan perwira Jepang.

- Perang Dunia II: 21 perawat Australia dibantai di Pulau Bangka, penyintas 'dibungkam'

- Festival di Jepang akhirnya putar film tentang budak seks zaman perang

- Komunikasi rahasia militer Jerman diungkap untuk menandai peringatan 75 tahun berakhirnya Perang Dunia II

Siang hari, untuk pangkat serdadu, harus membayar 2,5 yen, sementara pukul 17.00-24.00 membayar 3,5 yen.

Pukul 24.00 sampai pagi untuk pangkat perwira, membayar 12,5 yen.

Tapi uang itu tak pernah diterima oleh Mardiyem dan ianfu lainnya. Mereka hanya dijanjikan karcis yang diserahkan pada para ianfu bisa ditukar uang setelah mereka "pensiun" dan kembali ke daerah asal mereka.

Mardiyem mengaku pernah suatu kali dirinya hamil dan dipaksa menggugurkan janinnya yang berusia lima bulan.

Obat penggugur kandungan tak mempan, akhirnya jabang bayi dipaksa keluar dengan cara ditekan tanpa dibius terlebih dulu oleh dokter yang memeriksanya.

Lebih dari 50 tahun setelah apa yang dia alami, pada Desember 2000, Mardiyem ditemani Koichi Kimura bertolak ke Tokyo, untuk bersaksi di pengadilan rakyat yang diberi nama Tribunal Kejahatan Perang Internasional terhadap Perempuan, menuntut pertanggungjawaban Jepang atas perbudakan seks militer Jepang.

Tujuh tahun sesudahnya, Mardiyem meninggal dunia pada 2007. Tahun yang sama saat buku biografinya dirilis.

Sri Sukanti yang 'diculik' empat hari

Penelusuran tentang sejarah ianfu kemudian membawa saya ke Gedung Papak di Desa Gundih, Grobogan, Jawa Tengah.

Bersama Sokiran, juru kunci yang mendampingi, saya memasuki Gedung Papak untuk menelisik sejarah bangunan ini dan kaitannya dengan ianfu.

Gedung ini diberi nama Gedung Papak karena atapnya datar dan tanpa genting, atau papak dalam bahasa Jawa.

Semula gedung ini dibangun untuk digunakan sebagai markas besar tentara Belanda padad 1919. Setelah diambil alih oleh Jepang, gedung ini menjadi tangsi atau barak militer Jepang, sebagian menyebutnya sebagai ianjo.

Setelah Indonesia merdeka, gedung ini dikelola oleh Perhutani dan ditempati oleh administratur sebagai rumah dinas sejak 1953. Hingga pada 1974, sebuah kecelakaan menimpa administrator yang menjabat dan keluarganya.

"Setelah itu enggak ada yang berani [menempati]," ujar Sokiran.

Ivan BataraGedung ini diberi nama Gedung Papak karena atapnya datar dan tanpa genting, atau papak dalam bahasa Jawa.

Ivan BataraGedung ini diberi nama Gedung Papak karena atapnya datar dan tanpa genting, atau papak dalam bahasa Jawa.

Dia lantas mengajak saya ke lantai dua, yang disebut-sebut sebagai lokasi kekerasan seksual yang terjadi puluhan tahun lalu.

Kepada saya, Sokiran menceritakan pengalamannya bertemu dengan salah satu penyintas ianfu yang berkunjung ke Gedung Papak.

"[Dia] cerita masalah jadi korban [tentara] Jepang itu sejak umur... yang jelas itu belum dewasa," tutur pria yang sehari-harinya tinggal tak jauh dari gedung terbengkalai ini.

"Dulu juga [dia] bilang, 'Ini lho tempat saya jadi korban dulu, tempatnya ini.'"

Ivan BataraSokiran adalah juru kunci Gedung Papak, yang sempat dijadikan tangsi militer dan ianjo pada masa pendudukan Jepang di Grobogan, Jawa Tengah.

Ivan BataraSokiran adalah juru kunci Gedung Papak, yang sempat dijadikan tangsi militer dan ianjo pada masa pendudukan Jepang di Grobogan, Jawa Tengah.

Penyintas ianfu yang dimaksud Sokiran adalah Sri Sukanti, anak dari ayah seorang wedana di Purwodadi, Jawa Tengah.

Ia baru berusia sembilan tahun, tetapi seorang perwira Jepang, memperkosanya selama empat hari berturut-turut.

Di kemudian hari, Sri Sukanti diklaim sebagai perempuan termuda yang dijadikan ianfu oleh tentara Jepang.

Sri Sukanti meninggal pada 2017, namun setahun sebelumnya BBC sempat berbincang di rumahnya di Salatiga, Jawa Tengah.

Kepada BBC dia menceritakan momen dia dipisahkan dari keluarganya. Kala itu dia didatangi sejumlah tentara Jepang dan perangkat desa.

"Serdadu [Jepang] dua, Pak RW satu, Pak RT satu. Ayah saya pingsan [saat] saya dibawa, dikira mau dibunuh," ujar Sri Sukanti.

BBC/Haryo WirawanSri Sukanti baru berusia sembilan tahun saat seorang perwira Jepang, memperkosanya selama empat hari berturut-turut.

BBC/Haryo WirawanSri Sukanti baru berusia sembilan tahun saat seorang perwira Jepang, memperkosanya selama empat hari berturut-turut.

Setelah "diculik" dari keluarganya, Sri Sukanti dibawa ke Gedung Papak. Di sana, ia harus melayani perwira Jepang.

Sri Sukanti kerap mendapat suntikan agar tidak hamil.

"Biar enggak punya anak. Di sini suntikannya," ujar Sri Sukanti seraya menunjuk bekas luka di perutnya.

Penulis lepas yang mendedikasikan lebih dari 20 tahun terakhir meneliti ianfu, Eka Hindra, mengatakan rekrutmen Sri Sukanti sebagai ianfu "khusus" karena dia hanya melayani Ogawa, perwira Jepang yang sedang transit di Gedung Papak.

BBC/Haryo WirawanSri Sukanti meninggal pada 2017, namun setahun sebelumnya BBC sempat berbincang di rumahnya di Salatiga, Jawa Tengah.

BBC/Haryo WirawanSri Sukanti meninggal pada 2017, namun setahun sebelumnya BBC sempat berbincang di rumahnya di Salatiga, Jawa Tengah.

Eka Hindrayang pernah mendampingi Sri Sukanti ke Gedung Papakmengatakan selain Sri Sukanti ada gadis-gadis belia lain yang dibawa ke tangsi militer Jepang tersebut.

"Tetapi yang lain untuk serdadu, untuk prajurit yang berpangkat rendah. Sementara Sri Sukanti khusus melayani Ogawa," ujar Eka Hindra ketika saya temui pada akhir Juli silam.

Selama empat hari berturut-turut, Sri Sukanti berada di Gedung Papak.

"Bisa kita bayangkan apa yang terjadi dalam pemerkosaan itu ketika anak umur sembilan tahun diperkosa, sehingga ketika Sri Sukanti dipulangkan kembali ke orang tuanya itu mengalami pendarahan hebat."

BBC/Haryo WirawanSelama empat hari berturut-turut, Sri Sukanti berada di Gedung Papak.

BBC/Haryo WirawanSelama empat hari berturut-turut, Sri Sukanti berada di Gedung Papak.

Kepada saya, Eka Hendra mengungkap pola-pola perekrutan ianfu, merujuk dari penelitiannya selama lebih dari 20 tahun.

Pertama, pola kekerasan, seperti yang dialami Sri Sukanti. Hal serupa pula terjadi terhadap para perempuan di Gunung Kidul, Yogyakarta.

"Gunung Kidul ini kan waktu itu sangat terpencil, sehingga mereka tidak punya basa-basi atau tekanan untuk melakukan penculikan secara brutal," kata Eka.

Kedua, pola teror psikologis. Menurut Eka, pada praktiknya ini dilakukan dengan rekrutmen gadis belia yang dimobilisasi dari kampung-kampung ke rumah kepala desa.

"Dimobilisasi dengan kedok akan dipekerjakan tentara Jepang di satu daerah. Seperti Mardiyem, [yang ditawari] menjadi seniman, menjadi pemain sandiwara."

Ivan BataraEka Hindra mengatakan selain Sri Sukanti ada gadis-gadis belia lain yang dibawa ke tangsi militer Jepang tersebut.

Ivan BataraEka Hindra mengatakan selain Sri Sukanti ada gadis-gadis belia lain yang dibawa ke tangsi militer Jepang tersebut.

"Semakin menuju ke kota, tentara Jepang akan menggunakan pendekatan yang 'persuasif'," cetus Eka.

Para perempuan ini kemudian dimobilisasi ke berbagai daerah yang menjadi basis tentara Jepang di Indonesia, termasuk ke Pulau Buru.

Mengapa para perempuan ini direkrut sebagai ianfu dan dikirim ke Pulau Buru yang berjarak lebih dari 2.000 kilometer dari Pulau Jawa?

Pada masa pendudukan Jepang, Pulau Buru punya posisi strategis dan digunakan sebagai salah satu pusat pertahanan tentara Jepang selama Perang Asia Pasifikbagian dari Perang Dunia II yang terjadi di wilayah Asia dan Samudra Pasifik antara 1941-1945.

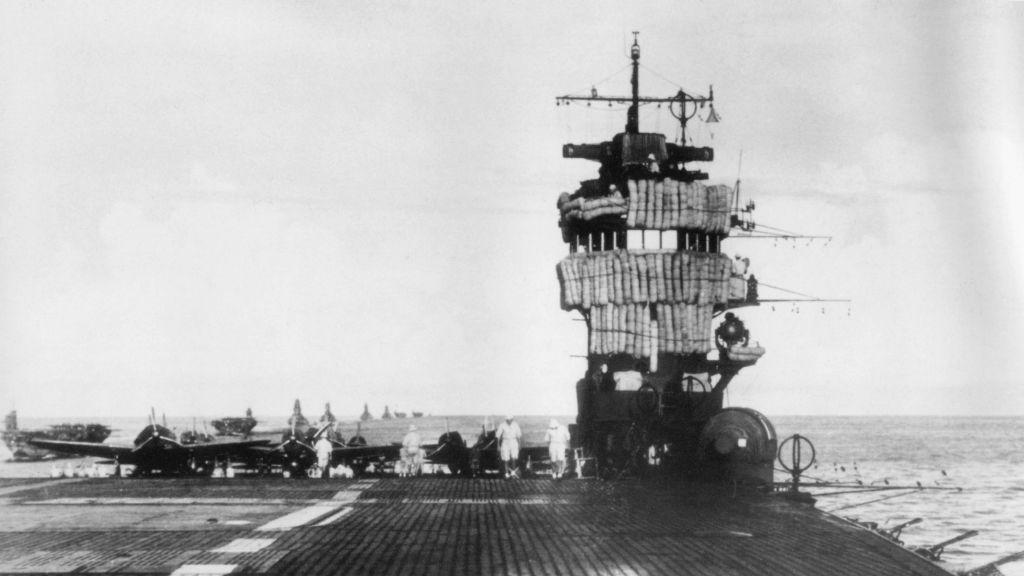

Universal Images Group via Getty ImagesKapal induk Angkatan Laut Kekaisaran Jepang Akagi meninggalkan Sulawesi, 26 Maret 1942.

Universal Images Group via Getty ImagesKapal induk Angkatan Laut Kekaisaran Jepang Akagi meninggalkan Sulawesi, 26 Maret 1942.

Perang Asia Pasifik melibatkan Jepang dan negara-negara Sekutu, terutama Amerika Serikat, Inggris dan China.

"Dengan melihat lanskap Perang Asia Pasifik [yang] berbasis di laut, dia (Pulau Buru) menjadi basis tentara Jepang di sana," ujar Eka.

Di mana ada basis tentara Jepang, kata Eka, akan selalu ada praktik ianfuistilah Jepang yang merujuk pada perempuan yang dipaksa menjadi pekerja seks oleh militer Jepang selama Perang Dunia IIyang sistemik.

"Di mana ada tentara Jepang, di situ kemudian dimobilisasi perempuan-perempuan, apakah itu dari perempuan lokal dari daerah itu sendiri atau dia kemudian ada migrasi, ada perpindahan dari Pulau Jawa, [seperti] yang saya temukan di Pulau Buru," jelas Eka.

- Mengenal Pramudya Ananta Toer lebih dekat lewat catatan dan surat-surat

- Satu abad Pramoedya Ananta Toer: 'Meneguhkan dan tidak membuat FOMO'

- 'Saya suka Pram karena lambangkan perlawanan' Pramoedya Ananta Toer di mata Gen Z, Gen Milenial dan Gen X

Salah satu dari ribuan tahanan politik (tapol) yang dibuang ke Pulau Buru, sastrawan Pramoedya Ananta Toer, mendokumentasikan pertemuannya dan tapol lain dengan para perempuan ini dalam bukunya, Perawan Remaja Dalam Cengkeraman Militer.

Jauh sebelum para tapol ini "dibuang" Pulau Buru lantaran dituding terlibat Peristiwa 1965, sudah ada "buangan" lain di pulau terpencil di Indonesia timur ini.

Mereka adalah gadis belia dari Jawa yang dijanjikan akan disekolahkan di Tokyo dan Singapura oleh Jepang pada 1942 hingga 1945.

Di Pulau Buru, para gadis remaja tanpa pengalaman itu diserahkan pada keganasan serdadu Dai Nippon. Di situ pula, mereka kehilangan segalanya: kehormatan, cita-cita, harga diri, hubungan dengan dunia luar, dan peradaban.

Saat Jepang menyerah kalah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, masing-masing perempuan ini terpaksa mencari hidup sekenanya, sebagian mencemplungkan diri dalam kehidupan pribumi setempat dalam ikatan soakelompok dalam komunitas adat Alifuru.

Tugirah yang bergantian 'disenangi'

Saya berkunjung ke Gondangmanis yang terletak di Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah dan bertemu dengan generasi ketiga penyintas ianfu bernama Tugirah.

"Dia disiksa, dianiaya, terus kalau enggak mau diperkosa, enggak mau 'disenangi' itu dipukul," tutur Anik Sukaningsih, cucu Tugirah, menceritakan apa yang dialami oleh neneknya pada masa penjajahan Jepang.

"[Dia] sembunyi di hutan-hutan sampai lari-lari, jatuh, disiksa lagi. Terus itu diminta ganti-gantian 'disenangi', gantian-gantian sampai mbah saya itu perutnya sakit waktu dulu itu."

Tugirah masih belia saat Jepang masuk ke desanya di Magetan, Jawa Timur, pada 1942.

Menurut Anik, Tugirah piawai menari dan fasih menyanyikan lagu berbahasa Jepangketerampilan yang dipelajari saat dididik oleh guru dari Jepang di sekolah pada zaman penjajahan Jepang.

Ivan Batara"Dia disiksa, dianiaya, terus kalau enggak mau diperkosa, enggak mau 'disenangi' itu dipukul," tutur Anik Sukaningsih, cucu Tugirah.

Ivan Batara"Dia disiksa, dianiaya, terus kalau enggak mau diperkosa, enggak mau 'disenangi' itu dipukul," tutur Anik Sukaningsih, cucu Tugirah.

Penulis yang mengadvokasi isu ianfu di Indonesia, Eka Hindra, mengatakan suatu kala saat Tugirah tengah bermain dengan temannya, dua tentara Jepang menghampiri dan melakukan kekerasan seksual terhadap mereka.

Dua pekan sesudahnya, kejadian serupa terulang lagi. Meskipun keduanya sudah berontak, tetapi tidak berdaya tentara Jepang yang memaksa mereka.

Tugirah, bersama sejumlah perempuan belia lain adalah apa yang disebut sebagai ianfu "non-struktural", mereka adalah korban kekerasan seksual serdadu Jepang yang tak sanggup membayar di ianjo.

"Banyak [dari mereka] untuk 3,5 yen aja enggak bisa bayar, akhirnya mereka kemudian memutuskan untuk memperkosa bukan di tempat yang seharusnya, sehingga tidak ada pengecekan kesehatan," ujar Eka.

"Itulah yang terjadi di beberapa tempat yang saya temui, misalnya di Bogor, di Karanganyar, di Tawangmangu."

Dia kemudian melanjutkan bahwa dalam manajemen ianjo yang terorganisir, para ianfu ditempatkan dalam kamar-kamar, kesehatan reproduksi mereka juga dicek secara berkala.

Beberapa bahkan disuntik obat anti-hamil dan dipaksa menggugurkan janin mereka.

Setelah pendudukan Jepang, para mantan ianfu mengalami trauma dan gangguan fungsi fisik akibat apa yang mereka alami.

"Penyintas ianfu yang mengalami praktik ianfu yang lebih lama periodesasinya itu memang kemudian punya problem dengan alat reproduksinya."

"Dari mulai tidak bisa punya anak sama sekali, sampai kalau punya anak keguguran," jelas Eka.

Ratusan ribu perempuan di ribuan ianjo

Apa yang dialami oleh perempuan Indonesia, juga dialami oleh para perempuan lain di negara jajahan Jepang pada saat Perang Dunia II. Adapun konsep ianfu telah diterapkan Jepang jauh sebelum diberlakukan di Indonesia.

Setelah tentara Jepang menduduki Kota Nanking dalam invasinya ke China pada 1932, banyak tentara yang menderita penyakit kelamin.

Oleh karena itu, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan baru: prajurit yang menderita penyakit kelamin tidak boleh kembali ke Jepang sampai mereka sembuh, untuk menghindari penyebaran penyakit kelamin ke negara Jepang

Selain itu, militer Jepang menyediakan perempuan "bersih" untuk tentara Jepang agar mereka tidak terinfeksi penyakit kelamin.

Untuk mengontrol aktivitas seksual para serdadu, sistem ianfu diterapkan di seluruh wilayah Asia Pasifik. Dengan cara ini, keamanan aktivitas seksual prajurit bisa terjamin dan juga bisa menjamin kekuatan militer Jepang.

Sebagai akibat dari kebijakan ini, lebih dari 200.000 perempuan di Asia seperti Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, China, Filipina, Malaysia, Timor Timur, dan Indonesia menderita.

Ahli sejarah Jepang yang pertama kali mempelajari isu ianfu, Profesor Yoshiaki Yoshimi dari Universitas Chuo, juga menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 2.000 kamp atau ianjo yang menampung lebih dari 200.000 perempuan tersebut.

Pada 1991, Kim Han Suk, mantan ianfu asal Korea, menjadi yang pertama memecah keheningan dengan bersaksi di depan umum tentang pengalamannya di Tokyo.

Pada tahun yang sama, Kim Hak Sun mengajukan gugatan hukum, menuntut pemerintah Jepang untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada para korban Jugun Ianfu.

AFP via Getty ImagesOrang-orang berdiri di samping potret mendiang ianfu Kim Hak-Sun dari Korea Selatan selama demonstrasi di depan parlemen nasional di Tokyo, 10 Agustus 2005.

AFP via Getty ImagesOrang-orang berdiri di samping potret mendiang ianfu Kim Hak-Sun dari Korea Selatan selama demonstrasi di depan parlemen nasional di Tokyo, 10 Agustus 2005.

Langkah Kim Hak Sun diikuti oleh para penyintas dari berbagai negara termasuk Indonesia yang menuntut agar pemerintah Jepang menyatakan permintaan maaf, melakukan rehabilitasi dan memberikan kompensasi.

Seperti halnya di negara-negara korban lainnya, keterlibatan Indonesia dalam pembelaan terhadap korban perbudakan seksual tentara Jepang ini dimulai pada 1992, saat Federasi Asosiasi Pengacara Jepang melakukan kerjasama penelitian tentang korban-korban sistem perbudakan seksual tentara Jepang ini di Indonesia bersama sejumlah kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Tidak ada jumlah yang pasti berapa sebetulnya perempuan Indonesia yang menjadi korban perbudakan seksual ini.

LBH Jakarta berhasil mendokumentasikan 259 korban, sementara Forum Komunikasi ex Heiho Indonesia mencatat sejumlah 22.454 ribu korban dan LBH Yogyakarta berhasil mendokumentasikan korban sebanyak 11.56 korban.

Pemerintah Jepang mendirikan Asian Women's Fund untuk membagikan uang santunan yang berasal dari sumbangan masyarakat dan perusahaan-perusahaan pada1995.

Namun pemerintah Jepang tetap menolak untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum atas kejahatan perang ini dan bahkan menolak masalah perbudakan seksual ini masuk ke dalam buku pelajaran sejarah mereka.

Warisan ingatan

Meskipun Tuminah, Mardiyem, Sri Sukanti dan Tugirah telah tiada, kisah mereka tetap hidup dan diabadikan dalam berbagai buku serta karya sastra. Namun, tak sedikit penyintas ianfu meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan ingatan.

Keberanian Tuminah menyuarakan kekerasan seksual yang dia alami, diabadikan oleh sineas Fanny Chotimah pada 2013 silam, dengan memproduksi film bertajuk "Tum".

"Kalau misalnya kita niatkan sosok Tuminah sebagai pintu gerbang untuk mempelajari ianfu di Indonesia, mungkin film ini juga berkontribusi yang serupa karena dengan film ini kita bisa membangun nisan dan prasasti yang kita cita-citakan."

"Jadi setidaknya ada prasasti kecil ini di Makam Tuminah [sebagai] upaya untuk melawan lupa."

Ivan BataraKeberanian Tuminah menyuarakan kekerasan seksual yang dia alami, diabadikan oleh sineas Fanny Chotimah pada 2013 silam.

Ivan BataraKeberanian Tuminah menyuarakan kekerasan seksual yang dia alami, diabadikan oleh sineas Fanny Chotimah pada 2013 silam.

Upaya melawan lupa juga dilakukan oleh aktivis perempuan sekaligus pengajar kajian gender, Dewi Candraningrum, yang 'secara tidak sengaja' melukis puluhan penyintas ianfu.

"Saya mulai melukis tahun 2013, itu juga semua serba kecelakaan. Jadi tidak sengaja, karena saya bertemu dengan mereka, kemudian menyerap trauma mereka. Trauma itu tidak hilang dari saya, kemudian akhirnya saya mulai melukis."

Lukisan para penyintas ianfu yang dibuat Dewi pun kaya dengan warna mencolok. Dia menjelaskan alasan di baliknya.

"Saya melihat kecenderungan lukisan yang terkait trauma atau kekerasan terhadap perempuan itu cenderung monokromatif."

"Kemudian saya memilih warna yang mencolok, warna yang radikal, kadang saya beri warna neon, kadang saya tabrakan warna karena harmonisasi warna itu ada pada benturan-benturan warna."

"Karena saya ingin orang dari jauh ketika melihat itu, terikat batinnya karena warnanya akan menyala."

Ivan BataraUpaya melawan lupa juga dilakukan oleh aktivis perempuan sekaligus pengajar kajian gender, Dewi Candraningrum.

Ivan BataraUpaya melawan lupa juga dilakukan oleh aktivis perempuan sekaligus pengajar kajian gender, Dewi Candraningrum.

Bagaimanapun, bagi Dewi, aktivisme memori dan proses memorialisasi sejarah ianfu perlu diperjuangkan.

Jika sejarah itu dihidupkan kembali dan ditulis secara jujur, menurut Dewi, itu akan berfaedah bagi generasi mendatang agar " kelak ke depan tidak akan terulang kekerasan seksual terhadap perempuan".

"[Kekerasan seksual] itu berulang ya, misalnya 1942-1945, kemudian 1965, kemudian 1998."

"Ketika itu mau ditutupi, dihapus atau dijadikan hal tabu, enggak boleh didiskusikan, enggak boleh ditampilkan, otomatis ke depan kita akan menyaksikan kembali kekerasan itu berulang," jelas Dewi.

Ivan BataraMeski gerakan melawan lupa sejarah ianfu tak lekang oleh waktu, harapan kerabat penyintas nyaris pupus.

Ivan BataraMeski gerakan melawan lupa sejarah ianfu tak lekang oleh waktu, harapan kerabat penyintas nyaris pupus.

Perhutani, pengelola Gedung Papak yang menjadi saksi bisu sejarah ianfu di Indonesia berniat untuk menjadikan bangunan cagar budaya itu sebagai museum sejarah.

Tak hanya sejarah tentang kejayaan kehutanan di era Hindia Belanda, tapi juga sejarah kelam di era penjajahan Jepang.

"Sejarah kelam bukan berarti nantinya akan membuat pembelajaran yang jelek, bisa juga menjadi pembelajaran yang bagus bahwa seharusnya tidak terjadi seperti itu," ujar Haris Setiana, Administratur Perhutani KPH Gundih.

"Kemudian hal-hal apa yang harus dilakukan supaya terhindar dari seperti itu, atau yang lain mungkin yang bisa, setiap orang bisa menarik pelajaran yang berbeda ketika ada sejarah yang disampaikan."

Meski gerakan melawan lupa sejarah ianfu tak lekang oleh waktu, harapan kerabat penyintas nyaris pupus.

"Gimana ya, soal ianfu itu Indonesia kayak sudah melupakan. Itu bukan lagi menjadi masalah," ujar Hening, keponakan Tugirah, penyintas ianfu Indonesia yang pertama kali lantang bersuara tentang kesaksiannya menjadi budak seks militer Jepang.

"Jadi kalau mau minta sesuatu berwujud materi atau apa sebuah kegiatan atau badan yang bersifat gender perempuan supaya harkatnya lebih baik itu kayaknya usaha nol, tidak akan didengarkan oleh pemerintah Indonesia."

"Apalagi situasi politik seperti ini."

- Kesaksian para penyintas ianfu di masa penjajahan Jepang

- Budak seks Jepang saat Perang Dunia Kedua bernyanyi jangan lupakan kami'

- Para penyintas perbudakan seks masa penjajahan Jepang yang terlupakan

Tonton juga Video: Polisi Ringkus Pelaku Perbudakan Seks Remaja di Tangerang-Jakarta