Ilustrasi: Edi Wahyono

“…U nen ne akel linon, fesang bakat ne mali, manoknop sao hampong, tibo-tibo mawi. Anga linon ne mali, uwek suruik sahuli, maheya mihawali fano me singa tenggi. Ede smong kahanne.…”

Lagu ‘Nandong Smong’ biasa didendangkan saat acara adat pernikahan, khitanan, atau lainnya oleh masyarakat Pulau Simeulue, Aceh. Nyanyian yang dikategorikan sebagai cerita rakyat (folklor) itu sudah ada berabad-abad silam. Sesuai dengan judul lagunya, nandong diartikan nyanyian, sedangkan smong artinya air laut yang naik ke daratan atau tsunami.

Lirik lagu tradisional Simeulue itu kurang-lebih artinya seperti ini, ‘Diawali oleh gempa, disusul ombak yang besar sekali, tenggelam seluruh kampung, tiba-tiba saja. Jika gempanya kuat, disusul air yang surut, segeralah cari tempat yang lebih tinggi. Itulah gelombang laut setelah gempa’. Tradisi lisan turun-temurun ini menjadi memori kolektif masyarakat tentang kondisi tempat tinggalnya yang rawan gempa dan smong, tsunami.

Ratusan tahun lalu, pulau paling barat Aceh itu kerap dilanda bencana alam. Tradisi lisan itu muncul karena rentetan gempa dan tsunami pada 1883 dan 1907. Begitu pula ketika Aceh diguncang gempa kekuatan 9,3 skala Richter, disusul gelombang tsunami mencapai 30 meter pada 26 Desember 2004. Berkat kesadaran masyarakat yang terbentuk dari smong, korban meninggal dunia akibat tsunami di Simeulue hanya tujuh orang.

Nandong Smong bisa dikatakan sebagai kearifan lokal untuk sistem peringatan dini masyarakat di masa lampau terhadap ancaman tsunami. Kini pemerintah lebih mengandalkan teknologi dalam mengurangi risiko bencana atau mitigasi, termasuk menempatkan alat-alat sistem peringatan dini. Tetapi memang bencana alam yang terjadi sangat sukar diprediksi.

Baca Juga : Setelah Tsunami, Lalu...

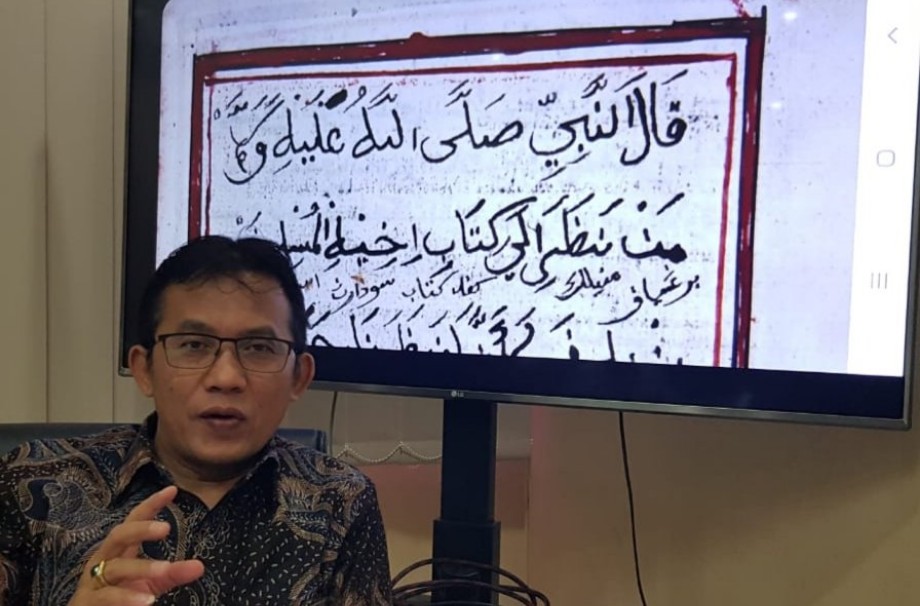

Naskah 'Tabir Gempa' yang ditemukan di Aceh

Foto: Balitbang Kemenag

Cukup banyak catatan kita. Hanya saja, kurang atau belum banyak dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan sekarang. Karena sumber-sumber sejarah ini nggak ada yang mengangkatnya.”

“Kasus Simeulue itu menjadi memori kolektif masyarakat setempat sehingga, ketika terjadi tanda-tanda, mereka otomatis saja lari ke tempat yang lebih tinggi,” kata Oman Fathurahman, guru besar filologi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, kepada detikX, Selasa, 6 Oktober 2020.

Bukan hanya Nandong Smong di Simeulue, di sejumlah daerah lainnya di Indonesia memiliki kearifan lokal serupa berupa lagu, naskah, atau manuskrip kuno terkait bencana alam. Dari penelusuran detikX, pada 2017, Puslitbang, Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melakukan penelitian terhadap naskah atau manuskrip kuno berupa takwil gempa.

Ditemukanlah ‘Syair Nagari Taloe Tarendam’ di Sumatera Barat. Dalam naskah itu disebutkan bagaimana peran penting ulama dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama soal bencana alam. Ketika bencana alam terjadi, masyarakat diajari bersabar, dididik melakukan suatu kebaikan, kedisiplinan, sikap sosial, dan memegang teguh ajaran agama. Bila tidak, gempa akan terjadi lagi.

Di Nusa Tenggara Barat, yang rawan gempa, ditemukan enam manuskrip kuno, yaitu Naskah Palinduran, Naskah Cilinaya, Takepan Doyan Nada, Takepan Suwung, Babad Lombok, dan Naskah Dewi Anjani. Keenam naskah itu berisi ajaran cara mengatasi gempa, ramalan gempa, dan pelajaran akan pentingnya menepati sebuah janji, serta kesediaan menghargai kearifan lokal dengan melaksanakan hal-hal positif.

Di Banten ditemukan manuskrip tentang letusan dahsyat Gunung Krakatau, 27 Agustus 1883, yang menimbulkan gempa dan tsunami setinggi 20 meter. Ditemukan juga Naskah Kedutan dan tradisi lisan terkait bencana alam. Misalnya, sebelum terjadi bencana, ada tanda-tanda dari hewan, masyarakat merasa cemas, sehingga ada tradisi tolak bala atau ruwatan. Lalu di Jawa Barat ada Naskah Cara Karuhun Sunda, yang menyebutkan bencana alam adalah takdir Tuhan, tapi tanah nenek moyang harus dipertahankan. Karena itu, alam tak boleh dieksploitasi secara berlebihan, harmoni alam harus dijaga, agar bencana tak terjadi.

Lalu di Cirebon ditemukan Naskah Bunga Rampai ,yang banyak mengandung narasi mitigasi bencana. Di dalam naskah itu disebutkan wilayah pesisir utara Jawa lebih damai. Karena wilayah pesisir selatan Jawa lebih rawan bencana alam, masyarakat banyak memilih menjadi petani di dataran tinggi.

Baca Juga : Tsunami Datang, Pergi, dan Dilupakan

Prof Dr Oman Fathurahman

Foto : dok Pribadi (Twitter)

Di Pulau Dewata, Bali, terdapat Babad Buleleng dan Babad Ratu Panji Sakti, yang merekam gempa bumi dan air bah besar (tsunami) pada 1815. Juga naskah kuno orang Bugis, Sulawesi Selatan, bernama Lontarak Pangissengeng, yang menyebutkan hubungan gempa dan bencana alam lainnya akibat perilaku manusia yang buruk.

“Cukup banyak catatan kita. Hanya saja, kurang atau belum banyak dipertimbangkan oleh para pengambil kebijakan sekarang. Karena, sumber-sumber sejarah ini nggak ada yang mengangkatnya,” ujar Oman, yang juga merupakan Ketua Masyarakat Pernaskahan Nusantara.

Menurut Oman, naskah kuno atau manuskrip tentang takwil banjir dan gempa patut diteliti lebih mendalam secara saintis. Hal ini penting agar kearifan lokal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk merumuskan mitigasi bencana yang baik bagi suatu daerah. “BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) tidak boleh hanya mengandalkan sains saja, tetapi mitigasi sosial-budaya dipertimbangkan, karena ini penting sekali,” tegas Oman.

Jepang adalah contoh kasus. Sebenarnya gempa yang terjadi di Negeri Sakura lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Hanya saja, informasi atau nilai kearifan lokal digabungkan dengan sains sehingga membuat kebijakan mitigasi bencana yang baik. Masyarakat di sekitar Sendai, Prefektur Miyagi, membangun benteng-benteng setinggi 2-3 meter. Alhasil, ketika gempa melanda pada 2011, korban jiwa pun tak banyak.

“Seperti di Jepang, melihat kearifan lokal pada masa lalu, melihat pola-pola bencana yang bisa diantisipasi. Seperti kasus di Jepang, yang melihat kasus 75 tahun lalu pernah dilanda gempa dan tsunami besar, makanya dibangun benteng-benteng tinggi untuk menghalangi tsunami,” imbuh Oman.

Oman pernah membaca manuskrip abad ke-19 berhuruf Arab dan bahasa Melayu yang ditemukan di Zawiyah Tanoh Abee, Aceh Besar. Manuskrip yang disebut takwil gempa itu menceritakan tanda dan akibat gempa dan tsunami seperti yang menimpa Aceh pada 26 Desember 2004.

Lalu manuskrip kuno di Bengkulu, isinya catatan gempa dan tsunami besar di pantai barat Sumatera, 3 November 1823. Ditemukan juga Naskah Tabir Gempa karya anonim yang tersimpan di Perpustakaan Ali Hasjmy, Banda Aceh. Orang Aceh menyebut tsunami dengan sebutan ie beuna (air bah besar dari laut).

Manuskrip kuno umumnya hanya menyebutkan bulan dalam kalender Hijriah ketika bencana tiba. Misalnya, gempa terjadi pada bulan A waktu Subuh atau duha. Akan terjadi kekurangan pangan (kelaparan) dan peperangan. “Sama ketika tsunami di Aceh 2004, itu bulan Rajab waktu duha (Minggu, 26 Desember 2004 pagi). Setelah saya baca manuskrip dari abad ke-19 dijelaskan waktunya persis. Kalau terjadi pada bulan tertentu pada duha, akan terjadi banyak yang mati, kira-kira begitu,” jelas Oman lagi.

Naskah Kedutan' dari Banten di Perpustakaan Nasional Jakarta

Foto: Perpustakaan Nasional Jakarta

Filolog lainnya dari Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Hermansyah, menemukan Naskah Gempa dan Gerhana Wa-Shahubul dalam Kitab Ibrahim Lambunot koleksi Museum Negeri Aceh. Isinya tentang tsunami pada 1906 atau 1324 Hijriah. Filolog dari Universitas Andalas, Padang, Zuriati menemukan naskah Takwil Gempa di Lubuk Ipuh dan Malalo di Sumatera Barat. Di Perpustakaan Nasional, Jakarta, tersimpan naskah Ramalan Gempa.

Naskah sejenis juga tersimpan di The Delf Collection, Belanda, dengan judul Kitab Ta’bir yang berisi sejumlah teks, meliputi ta'bir mimpi, ta'bir kusyuf alkamar wa asy-syams (gerhana bulan dan matahari), dan ta'bir lindu (gempa bumi). Bahkan di Jakarta saja ada sebuah manuskrip abad-19 yang berjudul Hikayat Nakhoda Asik dan Hikayat Merpati Mas karangan Muhammad Bakir tahun 1887 bertuliskan huruf pegon (Arab-Betawi). Isinya sekelumit cerita air bah (banjir) di Jakarta akibat gempa dan letusan Gunung Krakatau pada 1883.

Dari teks naskah dan manuskrip kuno, wilayah Indonesia memang secara ‘rutin’ terjadi gempa dan tsunami. Siklusnya ada yang antara 50-200 tahunan. Seperti gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, 28 September 2018. Gempa itu dibarengi likuifaksi (mencairnya tanah) di Petobo dan Balaroa.

Ternyata di daerah itu ada budaya lisan yang menyebutkan tsunami dengan sebutan nalado. Dalam manuskrip dikatakan, bila gempa terjadi sore saat Asar menjelang Magrib, pertanda akan ada suatu wilayah yang berpindah. “Nah, ternyata berpindah itu maksudnya likuifaksi itu. Likuifaksi itu fenomena di mana satu desa tergulung, pindah sekian kilometer seperti di Petobo dan Balaroa,” ucap Oman.

Oman menambahkan, motif dan pola muncul dalam manuskrip kuno itu harus dibaca menjadi sebuah kearifan lokal. Memang tidaklah mudah dan sama menguji sebuah manuskrip kuno seperti menguji ilmu kedokteran atau ilmu eksakta lainnya. Tetapi hal itu bisa menjadi sebuah pengetahuan yang bisa diserap secara bijak untuk merumuskan berbagai hal, termasuk mitigasi bencana.

“Manuskrip-manuskrip itu tujuannya seperti kaca spion. Lihatlah masa lalu kita pernah apa. Kalau sudah terjadi beberapa kali bencana juga. Melihat pola-pola bencana yang bisa diantisipasi. Seperti kasus di Jepang, yang melihat kasus 75 tahun lalu pernah dilanda gempa dan tsunami besar, makanya dibangun benteng-benteng tinggi untuk menghalangi tsunami,” pungkasnya.

Penulis: M. Rizal Maslan

Editor: Irwan Nugroho

Desainer: Luthfy Syahban