Ilustrasi: Edi Wahyono

Foto-foto: Melisa MailoaSebuah papan merah terpampang di depan sebuah rumah-kantor berlantai dua di kawasan Golden Road, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan, Banten. Aksara emas bertulisan 'Museum Pustaka Peranakan Tionghoa' terpahat padanya. Papan yang melekat pada bangunan bercat putih ini sekaligus menjadi pembeda dengan bangunan lain di sekitarnya.

Tak ada tampang museum dari gedung ini jika ditengok dari luar. Namun, begitu melangkahkan kaki ke dalam, pengunjung seakan dibuat takjub oleh 'kemegahan' isinya. Deretan buku dan naskah beraksara Mandarin serta Latin terlihat di segala penjuru ruangan. Puluhan ribu buku tua dan catatan-catatan kuno itu tersimpan rapi di rak-rak kaca. Ditambah lagi berbagai jenis artefak dan karya-karya fotografi.

Ketika detikX berkunjung pada Selasa lalu, suasana di museum saat itu tengah lengang. Hanya ada satu pengunjung yang tengah asyik menjelajahi sudut-sudut museum. Vienna, pengunjung yang bermukim di Alam Sutera, kota Tangerang ini kebetulan mampir setelah mengantar anaknya kuliah. “Saya baru pertama kali berkunjung dan baru tahu ada tempat seperti ini,” tutur Vienna, keturunan Tionghoa yang gemar mengoleksi buku sejarah.

Tamu yang berkunjung biasanya ditemani oleh Li Fong Koo, perempuan berambut pendek ikal dan berkacamata. Li Fong bertugas sebagai pemandu museum. Suara perempuan ini membelah keheningan museum berukuran 10x5 meter. Dia menjelaskan sejarah di balik sebuah papan hitam yang digantung di pinggir dinding. Awalnya papan bertulis delapan aksara Mandarin itu sempat diduga papan rumah penyimpanan abu.

Namun ternyata papan itu merupakan barang bersejarah dan bernilai tinggi. Papan ini merupakan bagian dari sekolah yang didirikan Tiong Hoa Hwee Kwan, sebuah organisasi yang didirikan pada 1900 oleh beberapa tokoh keturunan Tionghoa di Batavia. Papan itu kian istimewa lantaran menjadi penanda sekolah swasta modern pertama, bukan hanya di Batavia, tetapi juga di Hindia Belanda. Sekolah itu sekarang sudah berubah nama menjadi Pahoa.

"Pemilik museum ini bukan orang Tionghoa, jadi tidak bisa bahasa Mandarin. Papan ini awalnya ditaruh di atas pintu. Pas ada pengunjung datang, kebetulan bisa bahasa Mandarin, baru kaget dan langsung dipindahkan ke bagian dalam museum karena ini berharga. Kalau sekarang dijual mungkin harganya sudah miliaran rupiah,” ujar Li Fong. "Banyak orang Tionghoa yang ke sini malu karena pemilik museum lebih tahu Tionghoa daripada orang Tionghoa itu sendiri."

Banyak orang Tionghoa yang ke sini malu karena pemilik museum lebih tahu Tionghoa daripada orang Tionghoa itu sendiri."

Bukan hanya papan hitam itu, museum juga punya koleksi sebuah buku yang terbilang unik. Buku ini berisi cerita ksatria zaman Dinasti Tang di China yang justru ditulis dalam aksara Jawa, Hanacaraka. Menurut keterangan, buku tersebut dibuat oleh seorang etnis Tionghoa pada 1891.

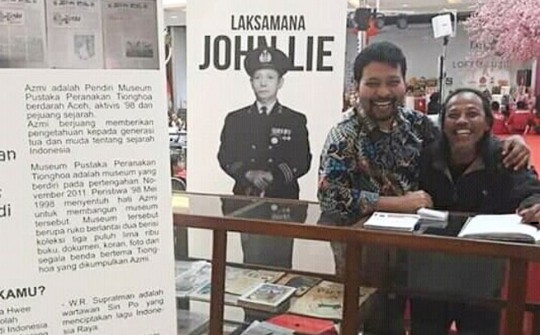

Sang pemilik museum memang tak bisa berbahasa Mandarin. Tak ada juga darah Tionghoa yang mengalir di tubuhnya. Pemilik museum ini, Azmi Abubakar, merupakan laki-laki beradarah Gayo, Aceh, yang lahir dan besar di Jakarta. Dengan latar belakang yang begitu berbeda, tak aneh jika banyak orang penasaran dan mempertanyakan alasan Azmi menyibukkan diri dengan persoalan etnis Tionghoa.

Papan hitam bagian dari sekolah yang didirikan Tiong Hoa Hwee Kwan

Kekagumannya itu rupanya bermula dari kerusuhan rasial yang terjadi pada Mei 1998. Dengan mata kepalanya sendiri, Azmi menyaksikan peristiwa sadis yang menimpa keluarga Tionghoa. Saat itu Azmi tengah menuntut ilmu di Institut Teknologi Indonesia, Serpong. Waktu kerusuhan meletup, Azmi dan kawan-kawan bergotong royong membantu mengamankan kawasan sekitar BSD dan Pamulang, kawasan yang banyak ditinggali oleh etnis Tionghoa, dari penjarah.

“Saya sangat terpukul kenapa itu sampai bisa terjadi. Kenapa etnis Tionghoa yang jadi sasaran kerusuhan,” ungkap Azmi mengenang kejadian pahit itu. Masa Orde Baru merupakan masa kelam bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Pemerintah saat itu mengeluarkan peraturan mengenai larangan penerbitan dengan bahasa serta aksara China, perayaan keagamaan hanya dalam keluarga, serta aturan mengganti nama bagi etnis Tionghoa Indonesia.

Azmi Abubakar

Salah satu sudut museum

Sejak kejadian itu, Azmi berinsiatif mencari alasan atas tuduhan yang kerap dialamatkan kepada etnis Tionghoa. Salah satunya dengan membaca segala literatur mengenai etnis Tionghoa. Perlahan, dia menemukan banyak fakta bahwa banyak orang dari etnis Tionghoa yang juga ikut berkontribusi, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan Indonesia. Salah satunya melalui peristiwa Geger Pecinan, yang terjadi pada 1740. Dalam peristiwa itu, ribuan orang Tionghoa tewas dibantai tentara Belanda.

“Saya mempercayai itu akibat kurangnya informasi. Seandainya orang tahu jasa orang Tionghoa untuk republik ini, boleh jadi peristiwa itu tidak akan terjadi. Makanya selalu timbul, kalau ada apa-apa, selalu mengemuka orang Tionghoa sebagai pendatanglah, yang menciptakan keadaan seperti inilah, kesenjangan sosial, menguasai ekonomi, kaset lama yang selalu diputar-putar dan tidak ada perlawanan yang cukup,” ungkap pria yang juga bekerja sebagai pengusaha properti ini.

Sudah saatnya Indonesia dibangun dengan saling memperhatikan."

Karena itu, sejak 2005, Azmi merogoh kocek sendiri dan mengumpulkan buku dari toko loak. Rasanya hampir seluruh toko bekas di Pulau Jawa sudah ia kunjungi, terutama kota-kota yang jadi pusat permukiman kaum Tionghoa. Bukan hanya di Indonesia, Azmi juga 'berburu' sampai Eropa. Pria yang kini berusia 47 tahun itu mengumpulkan buku, dokumen, dan berbagai bukti tertulis tentang peranakan Tionghoa di Indonesia.

Lambat laun banyak periset yang ingin mengakses koleksi-koleksi yang dipunyai Azmi. Mereka sengaja bertandang ke rumahnya untuk meminta bantuan. “Akhirnya saya putuskan buka museum pada 2011 supaya jangkauannya lebih luas. Saya menginginkan dan mencita-citakan bagaimana sejarah Tionghoa ini bagian besar dari sejarah bangsa Indonesia. Sayang sekali kalau masyarakat umum tidak mengetahui sejarah ini,” kata Azmi.

Sebetulnya begitu banyak literatur yang tersedia, tetapi tidak bisa diakses dengan mudah dan tidak sampai ke tangan masyarakat. Azmi menyoroti buku pelajaran sejarah di sekolah yang tidak memberikan porsi layak untuk pejuang dari etnis Tionghoa. Atas dasar keprihatinan ini, Azmi sempat ikut tertarik menjajaki peluang jadi anggota legislatif dari sebuah partai baru.

Meski akhirnya gagal, Azmi tak mau lama-lama berkecil hati. Dia kembali pada kesibukan memburu buku-buku yang tercecer di berbagai pelosok di Indonesia. Karena merogoh kantong sendiri, biayanya pun jadi sangat besar. Tak jarang koleganya yang merupakan keturunan Tionghoa menawarkan bantuan dalam bentuk materi. “Orang Tionghoa selalu jadi kambing hitam dan saya ingin membantu apa yang mereka lakukan untuk bumi pertiwi ini tersampaikan. Niat saya di sini untuk membantu mereka, bukan dibantu,” tuturnya.

Azmi berharap kegiatannya ini dapat menjadi contoh yang dapat ditiru oleh etnis dan suku lain di Indonesia. “Sudah saatnya Indonesia dibangun dengan saling memperhatikan. Nanti museum orang Aceh biar Madura yang bikin. Segala hal tentang orang Jawa biarkan orang Bugis yang cerita. Orang Papua ya Tionghoa yang cerita. Kalau hanya memperhatikan diri sendiri, buat apa kita jadi satu bangsa.”

Reporter/Penulis: Melisa Mailoa

Editor: Pasti Liberti Mappapa