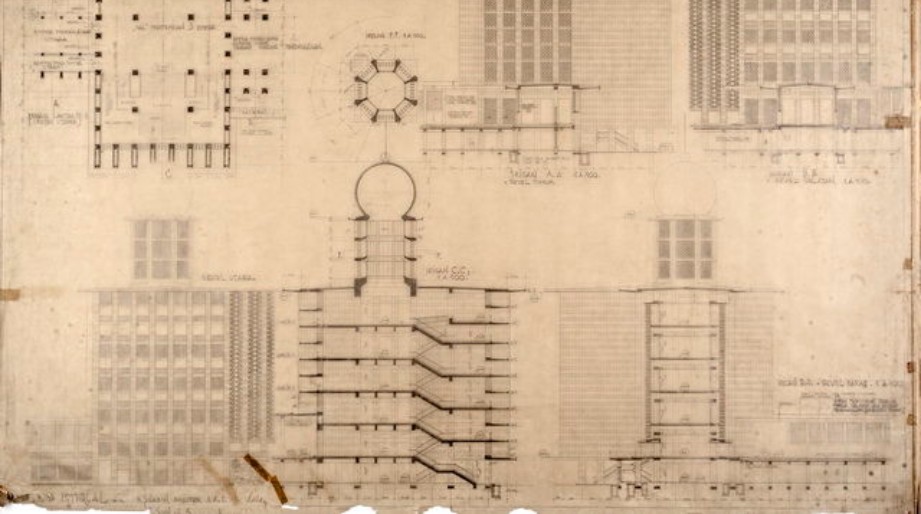

Proyek pembangunan Masjid Istiqlal

Foto: dok. F. Silaban lewat ArsitekturIndonesia

Sabtu, 23 Februari 2019Suparno duduk santai di ruang depan rumah petaknya yang berada di dalam gang sempit. Rokok kretek di tangan kanannya masih panjang, baru saja disulut. Belakangan, karena persoalan usia, kakek yang mengaku berumur 90 tahun itu jarang mengunjungi Masjid Istiqlal, tempatnya mengabdi selama hampir enam dasawarsa. "Sekarang saya nggak wajib datang, boleh cuma seminggu sekali," ujarnya kepada detikX di rumahnya, tak seberapa jauh dari Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Terakhir Suparno, yang akrab disapa Mbah Parno, ditempatkan di Bidang Takmir Bagian Tim Fasilitas Ibadah Masjid Istiqlal. Tugasnya adalah menyuruh jemaah merapatkan dan meluruskan saf atau barisan saat salat Zuhur dan Asar berjemaah. Sudah lama sekali hidup Parno memang tak bisa jauh dari masjid besar di pusat Ibu Kota itu. Ia mengenal Istiqlal sejak Presiden Sukarno memancang tiang pertama pembangunan pada 24 Agustus 1961, bertepatan dengan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.

Mbah Parno lahir di Desa Kalimati, Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Sejak muda, dia meninggalkan kampung halamannya menjadi kernet truk pengangkut batu di proyek pembangunan Waduk Jatiluhur, Jawa Barat. Pekerjaan itu dijalaninya hampir dua tahun. Sopir truk memilih pulang kampung untuk bertani. "Saya diminta bantu nyangkul di kebunnya. Disuruh urus kebun, saya jadi mikir-mikir," ujar Mbah Parno. Ia kemudian memilih merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan lain.

Bermodal nekat, Mbah Parno berangkat ke Jakarta. "Siapa tahu ada keberuntungan. Masak sih nggak ada yang ngasih kerjaan. Yang penting nggak nipu dan jahat," katanya. Ia menuju pusat kota dan mendatangi proyek pembangunan gedung tak jauh dari Balai Kota. "Saya tanya kepada mandor apakah ada kerjaan untuk menyambung hidup." Mbah Parno kemudian diberi pekerjaan jadi pembantu tukang. Ia diberi upah 4 perak, separuh dari upah tukang yang dibantunya. "Yang penting bisa makan. Cukuplah buat makan dengan tahu-tempe," dia menuturkan.

Beberapa tahun Mbah Parno berpindah-pindah dari satu proyek ke proyek lainnya. Sampai suatu ketika ia diajak untuk pindah ke Palembang untuk menggarap proyek di sana. "Saya menolak karena dengar-dengar di Jakarta akan banyak proyek besar," katanya. Waktu itu, pada awal 1960-an, ibu kota negara Jakarta sedang menggeliat. Presiden Sukarno punya ambisi besar menyulap wajah Jakarta menjadi kota besar yang modern. Bung Karno merancang pembangunan sejumlah proyek mercusuar, seperti Monumen Nasional, Hotel Indonesia, pusat perbelanjaan Sarinah, gedung pencakar langit Wisma Nusantara, termasuk mendirikan sebuah masjid nasional di jantung ibu kota negara. Sebagian proyek dibiayai dengan pampasan perang Jepang, sebagian proyek yang lain, termasuk proyek Istiqlal, didanai dengan anggaran pemerintah.

Proyek pembangunan Masjid Istiqlal

Foto: dok. F. Silaban lewat ArsitekturIndonesia

Ide pembangunan sebuah masjid besar di Ibu Kota sebenarnya muncul bahkan sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dibacakan. Sukarno menyebut, suatu waktu pada 1944 sejumlah ulama dan pemimpin Islam menemuinya di Pegangsaan Timur 56, yang saat itu merupakan kediamannya. Ulama-ulama tersebut mengajaknya mendirikan sebuah masjid besar di Jakarta.

Para ulama memberi jaminan kepada Bung Karno bahwa mereka bisa mengumpulkan biaya pembangunan. Mereka bahkan menyebut sudah ada dana awal Rp 500 ribu. Selain itu, sudah banyak calon donatur yang menyatakan komitmen untuk memberi sumbangan dalam bentuk kayu, genting, kapur, dan bahan-bahan bangunan lainnya. Bung Karno saat itu menyatakan ide pembangunan tak bisa dieksekusi hanya dengan sumber daya terbatas seperti yang dikutip dari buku biografi Friedrich Silaban.

Marilah kita membuat masjid jami yang bisa tahan seribu tahun."

Sukarno membayangkan masjid besar yang nantinya dibangun harus kuat. "Marilah kita membuat masjid jami yang bisa tahan seribu tahun dan marilah kita agar supaya mendirikan masjid jami yang tahan seribu tahun itu, janganlah berpikir dalam istilah kayu dan istilah genting. Jangan kita membikin masjid yang seperti masjid di Cianjur atau Cipanas atau Sukabumi atau kota-kota kecil. Ini masjid jami Kota Jakarta."

Menurut Bung Karno, sebuah masjid besar di Ibu Kota tak bisa sekadar dibangun dengan kayu dan genting yang di kemudian cepat roboh lantaran lapuk dimakan umur. "Marilah kita membuat masjid jami yang benar-benar tahan cakaran masa, seribu tahun, 2.000 tahun, dan untuk itu kita harus membuatnya dari besi, dari beton, pintunya dari perunggu, dari batu pualam, dan lain-lain sebagainya." Itulah material yang akhirnya dipakai untuk Masjid Istiqlal di kemudian hari.

Baru bertahun-tahun kemudian, cita-cita itu perlahan diwujudkan. Lantaran begitu banyak persoalan membelit Indonesia yang masih muda, proses ini berjalan amat pelan. Penetapan pemenang rancangan bangunan baru terjadi pada 1956. Saat pengumuman pemenang sayembara arsitektur Masjid Istiqlal pada 3 April 1956 malam di Istana Negara, diadakan juga penggalangan sumbangan secara sukarela. Malam pengumpulan dana untuk Istiqlal itu mencapai klimaksnya setelah Bung Karno maju ke mimbar untuk mengumumkan Nyonya Ali Sastroamidjojo atau Titi Roelia akan menyumbangkan suatu nyanyian. Suara Nyonya Ali akan dibeli pengusaha Agus Musin Dasaad, pemilik Dasaad Musin Concern, sebesar Rp 100 ribu.

Pembangunan Masjid Istiqlal baru benar-benar bisa terwujud lima tahun setelah rancangan ditetapkan. "Masjid Istiqlal akan mencakar langit dan kukuh buatannya dan setiap orang yang datang di masjid itu nanti akan berkata, 'Wah, alangkah hebatnya masjid ini dan sudah tentu dibangun oleh bangsa yang besar jiwanya'," Bung Karno berpidato saat acara pemancangan tiang pertama proyek Istiqlal pada 1961.

Gambar proyek pembangunan Masjid Istiqlal

Foto: dok. F. Silaban lewat ArsitekturIndonesia

Suparno pun akhirnya bisa bergabung dalam proyek pembangunan masjid di lokasi yang dulu bernama Taman Wilhelmina itu. Letaknya berseberangan dengan Gereja Katedral yang diresmikan lebih dari setengah abad sebelumnya. Suparno bercerita, karena terbatasnya teknologi alat berat saat itu, proses penggalian untuk konstruksi menggunakan tenaga manusia. "Dulu bentuk Taman Wilhelmina seperti bukit, kemudian digali sampai 6 meter lebih," katanya. Kuli-kulinya, menurut Mbah Parno, sebagian besar berasal dari Tegal, Jawa Tengah, dan Indramayu, Jawa Barat.

Belum lama menjadi kuli, suatu pagi sang mandor mengumumkan tengah membutuhkan satu orang untuk menjadi pelayan para pimpinan proyek, termasuk arsitek perancang Masjid Istiqlal, Friedrich Silaban. Menurut Suparno, saat itu tak ada pelayan yang bisa tahan bekerja pada Silaban. Dalam proyek itu, Silaban terkenal sebagai pimpinan yang sangat keras. "Nggak ada yang sanggup. Galaknya nggak tahan. Apalagi sama mandor. Tidak boleh salah sedikit pun, harus sekali jadi. Salah sedikit bisa dipecat. Ganti orang," kata Mbah Parno.

Tak ada kuli yang bersedia secara sukarela. Sejumlah kawannya menunjuk Suparno yang sedang istirahat di bawah pohon. Parno pun dipanggil oleh mandor. "Mandor bilang, kalau jadi pelayan, kamu tidak terlalu capek," katanya. Karena pekerjaannya lebih ringan, upahnya menjadi lebih kecil. Namun, karena dijanjikan bakal diangkat jadi pegawai setelah masjid selesai dibangun, Suparno akhirnya bersedia. "Saya antara percaya dan nggak percaya juga, tapi ya dijalani saja."

Sejak itu Suparno melayani semua keperluan Silaban. Mulai menyediakan makan, kopi, sampai tembakau untuk isi cangklong. "Saya beli tembakaunya di Harmoni di toko orang Arab. Tembakaunya halus, kayak kopi," katanya. Ia juga kemudian dipercaya Silaban membeli alat-alat gambar. Suparno punya toko alat tulis langganan di Jalan Juanda. "Kalau saya masuk toko itu, yang punya toko pasti kasih komisi karena belanjanya banyak. Uang itu saya pakai beli es untuk teman-teman."

Tak hanya melayani Silaban. Setelah berganti rezim, Suparno juga melayani Mayor Jenderal Soedarto, yang ditunjuk menjadi pimpinan proyek. Mbah Parno masih ingat makanan kesukaan dua bosnya dulu itu. "Kalau Pak Silaban senangnya kepala ikan kakap di Pasar Baru, Pak Soedarto maunya martabak Arab di Harmoni," katanya. Tak seperti pelayan-pelayan sebelumnya, Suparno bisa mengambil hati bos-bosnya. "Kuncinya satu, harus selalu siaga. Sebelum beliau datang, meja kerja sudah rapi dan kopi panas sudah ada di meja."

Bertahun-tahun Suparno melayani pimpinan proyek Masjid Istiqlal. Setelah masjid siap digunakan dan diresmikan Presiden Soeharto pada 22 Februari 1978, Kepala Protokol Masjid Istiqlal Abu Hurairah Abdul Salam mengatakan, Suparno diangkat menjadi pegawai Masjid Istiqlal. Tugas utamanya adalah mengantar surat. Uniknya, lelaki yang memiliki lima anak ini selalu jalan kaki dalam mengantar surat, terutama saat mengantar ke alamat yang dekat dengan Istiqlal. Rutinitas ini dijalaninya selama puluhan tahun. "Setelah sepuh, Mbah Parno kemudian ditempatkan di bagian penitipan barang," ujar Abu Hurairah.

Tiga tahun lalu, Suparno dipindahkan ke Bidang Takmir Bagian Tim Fasilitas Ibadah. Atas dedikasinya, Kementerian Agama memberi penghargaan sebuah rumah di daerah Parung, Bogor, pada Januari 2019. Namun Suparno enggan pindah ke rumah barunya. Ia tak mau jauh-jauh dari Masjid Istiqlal tempatnya mengabdi lebih dari setengah abad. "Hati saya tak bisa jauh-jauh dari Istiqlal," katanya.

Redaktur/Penulis: Pasti Liberti

Editor: Sapto Pradityo