INTERMESO

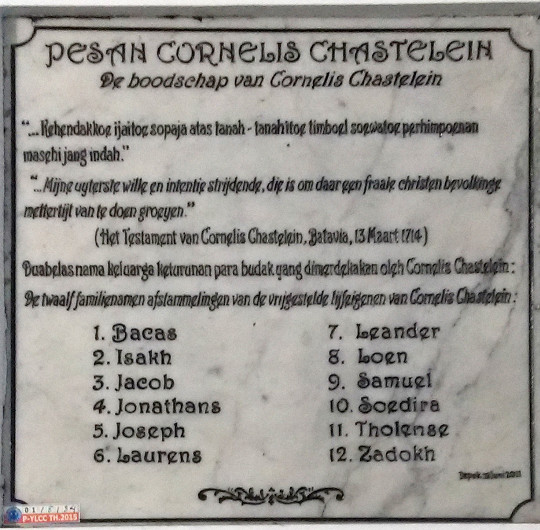

Peristiwa Gedoran Depok, 11 Oktober 1945, meninggalkan trauma mendalam bagi keturunan 12 marga bekas budak Belanda. Dianggap sebagai pengkhianat karena sehari-hari tak berbahasa Indonesia.

Gerombolan Bambu Runcing, yang sebelumnya melawan penjajah, berbaris dalam upacara penyerahan diri.

Foto: repro buku Gedoran Depok karya Wenri Wanhar

Tanggal 11 Oktober menjadi momen istimewa bagi keluarga besar Jozua Dolf Jonathans. Dua kakak Dolf berulang tahun pada tanggal yang sama. Biasanya pada tanggal itu mereka menggelar syukuran sederhana. Situasi panas setelah Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, 17 Agustus 1945, tak membuat keluarga Dolf menghentikan tradisi tersebut. "Seperti biasa, tiap tahun hari itu kami buat makanan khas sup kacang merah dan beberapa makanan lainnya," kata Dolf saat bercerita kepada detikX di kantor Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC), Depok, Rabu, 12 Oktober 2016.

Sekitar pukul 10 pagi, semua makanan sudah terhidang di atas meja makan panjang dan siap disantap. Namun kegembiraan keluarga tersebut terhenti. Ribut-ribut mulai terdengar dari ujung jalan. Ratusan pemuda bersenjata senapan dan golok memasuki Kerkstraat, yang sekarang bernama Jalan Pemuda, Depok. Kediaman Dolf hanya berjarak sekitar 100 meter dari pertigaan Kerkstraat dan Pasarstraat, yang kini bernama Jalan Kartini. "Kami lihat orang-orang bersenjata mulai memasuki pekarangan dan menggedor pintu rumah dengan penuh amarah," kata Dolf, yang kala itu belum genap berusia 14 tahun.

Mereka lantas kabur lewat pintu belakang. Berlarian menuju sawah di belakang rumah. "Jangan bayangkan seperti Depok sekarang, belakang rumah kami itu hutan, terus sawah," ujarnya. Namun rupanya kelompok penyerbu juga berjaga-jaga di sekitar sawah. Keluarga Dolf akhirnya memilih bersembunyi di dalam hutan. Menjelang sore, setelah situasi mulai sepi, baru mereka kembali ke rumah. "Semua barang habis diangkut, yang masih utuh cuma sup kacang merah di atas meja."

Kantor yayasan Chastelein

Foto: Pasti Liberti Mappapa/detikX

Ferdy Jonathans dan Dolf Jonathans

Foto: Pasti Liberti Mappapa/detikX

Lilie Suratminto, pengajar bahasa Belanda di Universitas Indonesia

Foto: Pasti Liberti Mappapa/detikX

Jonathans adalah satu dari 12 marga bekas budak petinggi VOC yang mengelola wilayah Depok bernama Cornelis Chastelein. Belakangan, masyarakat awam lebih mengenal dengan olok-olok sebagai “Belanda Depok”. Tempat tinggal mereka berada di sekitar di Kerkstraat.

Kami dituduh bangsa Belanda. Seandainya kami Belanda, kami tidak mungkin bekerja di kantor milik Indonesia."

Mereka yang mencoba melawan orang-orang bersenjata kala itu akhirnya dibunuh dengan cara dipenggal, sementara yang tertangkap dibawa ke Penjara Paledang, Bogor, untuk yang lelaki, sedangkan perempuan dan anak-anak di bawah usia 13 tahun ditempatkan di Gedung Gemeente Bestuur, yang merupakan pusat pemerintahan (kini Rumah Sakit Harapan).

"Rasanya seperti tersengat listrik. Kaget sekali. Pikiran saya terbang. Seperti Mike Tyson pernah ngomong saat kalah. I don't know what was going on," ujar Dolf mengenang masa-masa itu.

Kebanyakan mereka yang mengalami peristiwa kelam itu merasakan trauma mendalam dan tak mau membagi cerita kepada anak-cucunya. Yano Jonathans, penulis Depok Tempo Doeloe, sengaja tak memasukkan kisah peristiwa ini ke dalam bukunya. Ia berdalih kesulitan mendapatkan cerita, sekalipun dari ayah dan kerabat dekat lainnya. Bahkan mertuanya, yang bermarga Leander, sengaja tak lagi menggunakan nama-nama berbau Belanda untuk anak-cucunya. “Bagi kami, itu peristiwa kelam yang menimbulkan trauma mendalam. Ada yang menyebut peristiwa itu sebagai genosida,” ujar Yano.

Dolf mengaku berada di Penjara Paledang selama 10 hari dengan penjagaan ketat laskar pemuda. Mereka, termasuk mereka yang ditahan di Gemeente Bestuur, baru bebas setelah tentara Inggris datang. "Untungnya pasukan Inggris datang, minyak tanah sudah disiapkan untuk membakar gedung itu beserta isinya," kata Dolf.

Dengan pengawalan tentara Inggris, komunitas ini dikumpulkan di tangsi Batalion XIV, Bogor, tak begitu jauh dari Istana Bogor, yang sekarang menjadi kompleks Zeni Daerah Militer III. Kemudian dipindah lagi ke Kota Paris. Serangan dari laskar rakyat tak berhenti dan dilakukan secara sporadis. "Kalau nyerang, mereka selalu teriak matiin orang Depok. Padahal di situ ada juga orang Belanda, tapi yang dicari kami," kata Dolf. Mereka akhirnya dipindahkan ke tempat pengungsian yang lebih luas di Kedung Halang.

* * *

Isu penyerangan Depok, kata Dolf, sebenarnya sudah terdengar pada awal Oktober 1945. Saat itu ayah Dolf, yang bernama Cornelis Jacobus Jonathans, bekerja pada kantor Kementerian Dalam Negeri. Saat itu ada delapan orang marga Jonathans yang bekerja sebagai pegawai di instansi pemerintah di negara yang baru berdiri. Salah satunya bernama Theo Jonathans. Pada 2 Oktober, Theo mendapatkan surat dari istrinya yang dikirim melalui kurir. "Surat itu, yang ayah saya juga lihat berisi permintaan segera balik ke rumah," kata Dolf.

Theo Jonathans segera bergegas menuju rumahnya di Pisangan Lama, Jatinegara, Jakarta Timur. Rupanya di rumah tersebut sudah menunggu gerombolan. Theo beserta lima anggota keluarganya akhirnya dieksekusi dan mayatnya dibuang dalam sumur. "Kami dituduh bangsa Belanda. Seandainya kami Belanda, kami tidak mungkin bekerja di kantor milik Indonesia," kata Dolf. Arsip Belanda menyebutkan, pada 7 Oktober, keadaan di Depok mulai memasuki masa kritis. Sekelompok pemuda menduduki pasar di wilayah Depok. "Klimaksnya ya tanggal 11 Oktober."

Peristiwa 11 Oktober tersebut menimbulkan trauma mendalam bagi warga komunitas 12 marga. Pengurus YLCC, Ferdy Jonathans, mengatakan hampir seluruh anggota komunitas yang mengalami langsung kejadian tersebut enggan menceritakannya secara terbuka. "Luka yang sudah sembuh jangan dikorek-korek lagi," ujar Ferdy menirukan. Namun, bagi dia, peristiwa tersebut harus diluruskan. Karena selama ini kisah dari anggota komunitas cenderung dipinggirkan. "Kami ini bukan pengkhianat. Kami korban saat itu."

Pengajar bahasa Belanda di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Lilie Suratminto, menuturkan, kejadian 11 Oktober yang kemudian dikenal sebagai Gedoran Depok itu muncul akibat kesalahpahaman. Persepsi yang terbangun di masyarakat saat itu, komunitas 12 marga tersebut merupakan orang Belanda atau pro-Belanda. Pasalnya, dalam kehidupan sehari-hari, mereka berbahasa Belanda. Padahal nenek moyang 12 marga itu berasal dari Bali, Sulawesi, dan wilayah timur Indonesia lainnya.

Nenek moyang 12 marga di Depok itu berasal dari Bali, Sulawesi, dan wilayah timur Indonesia lainnya."

Lilie Suratminto, pengajar bahasa Belanda di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia"Namanya juga zaman revolusi. Pokoknya yang berbahasa Belanda ya pro-Belanda. Bahasa itu diartikan ada hubungannya dengan politik. Saat ditangkap, mereka disuruh berbahasa Indonesia, ya jelas mereka tidak bisa, meskipun dipaksa. La, mereka sudah berabad-abad pakai bahasa Belanda," ujar Lilie kepada detikX di kampusnya. Lilie mencoba membandingkan penutur bahasa Kreol Portugis di Kampung Tugu. "Sama dengan orang Depok. Mereka hanya bisa bahasa Kreol. Cuma, bedanya, orang tidak memusuhi Portugis sama seperti orang memusuhi Belanda."

Namun Lilie tidak menafikan ada faktor-faktor lain yang turut mendorong peristiwa tersebut, seperti faktor ekonomi dan kecemburuan sosial. "Banyak warga yang bekerja pada komunitas itu sebagai penggarap lahan atau pembantu. Pasti ada gesekan-gesekan yang menimbulkan dendam. Kadang satu saja salah, lalu digeneralisasi kesalahan semua," kata Lilie.

Reporter/Penulis: Pasti Liberti Mappapa

Editor: Sudrajat

Desainer: Fuad Hasim

Rubrik Intermeso mengupas sosok atau peristiwa bersejarah yang terkait dengan kekinian.